14/09/2008

Long est notre chemin (Ali BOUAZIZ)

Ô ! Quand on a grandi dans une spacieuse maison, en face d’une montagne adoucissant matinalement l’aube, on s’habitue vite à appréhender le monde ! L’énormité des roches, leur froideur, leurs regards fixes, inspirent tant de peur, d’étonnement et l’on se dit : « Où se cache ce soleil ? D’où jaillit-il ? » Ainsi, les montagnards apprenaient tout petits à décoder le discours creux et alléchant des politiques. Cette fusion entre l’esprit montagnard et l’âme de la nature assagit précocement. En tout cas, rien n’était plus horrible que cette chambre aux murs sales, qui sentait la misère. Il y avait place pour plusieurs lits, mais il n’y avait qu’un sommier, ce qui me faisait comprendre que l’ancien locataire était seul. Une table, une chaise, et dans l’angle étaient déposées des étagères pleines de livres et d’anciennes revues. À l’entrée, il y avait les toilettes d’un angle et le lavabo, séparés par une longue petite porte et l’autre angle servait de cuisine. Durant plus de deux années, exceptée la peinture que j’avais refaite et le changement du sommier par un lit en bois et un nouveau matelas, rien n’était changé, aucun meuble n’avait été acheté. Quelquefois, j’empruntais des mots de quelques amis poètes pour me faire écouter et entendre ma misère et ma vie retirée dans ma solitude sans tristesse ni joie, en songeant à ce que devait être ou devenir le pays. En tous cas cette chambre qui m’offrait l’image de ma misère, s’entendait bien avec cette vie sans désir.

Pris par le rythme que je ne maîtrisais pas encore de la rédaction et cette envie de réussir ma chance, je me contentais de hâtifs et récurrents coups de balai qui ne changeaient pas beaucoup l’aspect misérable de cette chambre. Je me souvins bien qu’à ma première nuit je sentais la poussière m’agripper et, sous l’effet de la chaleur, dans mes agitations, le sommier craquait, les couvertures et le linge me collaient sur tout le corps, tel le sourire momentané de Mériem qui m’embrassait de la tête aux pieds. Mais j’avais installé aussi un pendoir dans le mur et deux grandes fresques où l’on pouvait admirer une montagne et des chutes d’eaux qui arrosaient les bords de rivières qui m’avaient bercé en Kabylie. Ces deux tableaux étaient distanciés par un portrait d’un grand journaliste et écrivain algérien du nom de Tahar Djaout. Cela me garantissait un rappel et l’espoir d’exceller dans mon travail. Je me doublais d’énergie, d’ardeur et de froideur. J’étais tout le temps comme réveillé et j’avais l’impression de jouir d’une grande lucidité d’esprit, mais une lucidité fébrile, mêlée d’agitation. Tahar, simplement était mon aiguillon, il me prenait la main à chaque fois que j’abordais ces rues qui me restaient toujours inconnues, là où j’étais continuellement ému. Car, en me jetant au grand jour, il me semblait partir vers une aventure. En effet, ces rues n’étaient pas très rassurantes pour moi. Pour un jeune journaliste surtout, ou pour une personne étrangère, les promenades à travers des descentes à pic, bordées de colonnettes, pouvaient réserver de mauvaises rencontres. Dans ce danger, de l’inconnu, n’importe qui pouvait braquer son arme.

Je ne touchais pas encore aux bouquins trouvés là, superposés l’un sur l’autre, sentant le remugle. J’étais occupé comme tout le monde à repousser ma mort le plus loin possible, et apprendre un lexique affûté mais qui ne me nuirait pas de suite en le tissant. Dans un petit bout de papier en guise de liseuse que je repris entre les mains un jour, je notai : « Généralement les écrivains écrivent pour exposer des problèmes et c’est aux autres de les régler ». Je revins à la ligne et je continuai : « Contrairement à Racine, qui s’était engouffré dans son théâtre élevé, Marivaux, en revanche, s’était abaissé vers le peuple, pour écrire et provoquer un débat sur la situation des « esclaves modernes » en leur offrant un hymne par sa pièce L’Île des esclaves ; celui-ci simplement prêchait le pardon en donnant l’occasion aux esclaves d’avoir le pouvoir, et d’avoir la chance de le rendre à leurs maîtres.»

« Mais pourquoi cela ne se voit pas au bled ? » me disais-je. Depuis je ne savais pas exactement comment me répondre…

Ali BOUAZIZ

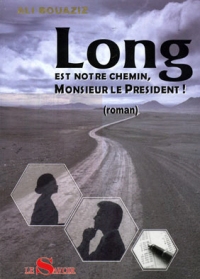

Long est notre chemin, Monsieur le Président

Éditions Le Savoir

Tizi-Ouzou 2007

06:29 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook

Commentaires

J’ai lu le roman, l’écrivain est vraiment engagé, il a vraiment du style, il à un peu le style de Proust non !

Écrit par : kerouche | 04/11/2008

Un moment j’étais vraiment désespéré après la fin de mes études, car je ne travaille pas, c’est là ou j’ai lu ce jeune écrivain qui m’a rendu l’espoir. Bon vent alors monsieur Ali Bouaziz…

Écrit par : mohammedi | 04/11/2008

Je n’ai pas connu l’écrivain, par contre j’ai connu un ami à lui « professeur à l’université de Tizi-Ouzou ».

Celui-ci m’a raconté un jour : « Ali Bouaziz, est un jeune altruiste, il aime écrire car il veut voir l’Algérie dans le concert des grandes nations; d’ailleurs, il s’est engagé juste pour révolutionner l’Algérie. Peut-être ce qu’il disait c’est utopique avec un peuple qui ne pense plus, mais son engagement est à prendre au sérieux.

J’aimais bien le voir écrire ou discuter, c’est un jeune qui a une bibliothèque dans sa tête, mais quelquefois, il écrit n’importe quoi, surtout quand il prend du vin.

D’ailleurs sur d’autres sites si tu remarques bien, il écrit avec des fautes ou avec un style qui n’est pas de son niveau; moi en lisant cela, je ris, car je sais qu’il a écrit cela en état d’ivresse. Il n’est pas un soulard, mais quand il pense à son Algérie il prend la boisson pour se calmer… ».

Pour son roman qui existe dans presque toutes les bibliothèques des instituts de l’université de Tizi-Ouzou, en le lisant, j’ai décelé un peu du zèle katebien « Kateb Yacine ». Je crois que c’est un auteur qui peut aller loin. D’ailleurs il vient de signer son deuxième roman avec une édition parisienne.

Voir : Arris Bouaziz

Titre : Moissons du sang

Lien à ouvrir : http://www.publibook.com/boutique2006/suite-18-6-1-PB.html

Je crois que c’est le premier auteur algérien qui est vendu en France au prix de 25 euros pour un roman édité en dehors d’Algérie.

Le roman est une critique acerbe au régime algérien, à sa tête Bouteflika, et spécialement c’est une critique pour Yasmina Khadra (qui est selon l’auteur un enfant du pouvoir, sinon comment accepter la direction du Centre Culturel d’Algérie à Paris, si on ne fait pas partie de cette famille qui mène la vie dure aux Algériens. Sans oublier que c’est le président de la république qui désigne officiellement les personnes dans de tels postes de responsabilités. Et puis toujours selon le témoignage de l’ami de l’écrivain Arris Bouaziz, Yasmina Khadra détient un passeport de diplomate, livré par Abdelaziz Bouteflika, cela explique bien ses rapports avec ce pouvoir mafieux).

Moi même je crois que l’écriture et le militaire, sont même pas homonymes. Pour cela, je dis à Arris Bouaziz, bon vent, et écris bien pour fermer la bouche à ces militaires en missions.

Vous remarquerez surement le changement du prénom, ce n’est pas méchant : Ali Bouaziz est un auteur engagé; quand il a connu le jour en 1974 (pour ceux qui ignorent cette vérité historique) les Berbères n’avaient pas le droit de donner un prénom kabyle a leur enfant.

Le prénom Arris lui convient bien.

Selon son ami, Arris Bouaziz, a un autre roman qui sortira dans trois mois, intitulé « les brigands de la république ». Un roman politique bien sûr.

Et après cela, il éditera un roman sur l’Afghanistan.

Écrit par : Chebi | 18/11/2008

Les commentaires sont fermés.