31/12/2011

MEILLEURS VŒUX (AREZKI ANNARIS)

À l’occasion du remplacement d’une année par une autre, je tiens à vous dédier un poème porteur de vœux.

Que la nouvelle année soit

Celle qui placera l’amour en Roi

Et en Reine, la paix,

Sur le trône de la solidarité.

Que les guerres déposent les armes

Pour que sèchent les tristes larmes.

Que la richesse épouse la générosité

Pour que disparaisse la pauvreté.

Que la bonté et l’intelligence

Effacent la méchanceté et l’ignorance.

Que le racisme se convertisse en fraternité

Et, en amitié, se transforme l’hostilité.

Que la haine quitte les cœurs

Et la tendresse chasse la peur.

Que l’hypocrisie et l’égoïsme

Cèdent devant la sincérité et l’altruisme.

Que la médecine et la science

Dominent la maladie et la souffrance.

Gardons et respectons notre humanité

Et, aux bêtes, laissons leur animalité.

23:55 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook

26/12/2011

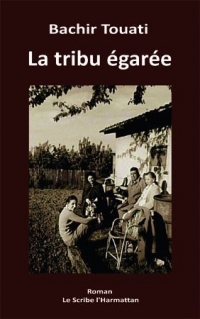

La tribu égarée (Bachir TOUATI)

Pages 10-11

Mohamed bossait à l’usine. Dans la même usine que le père. Il disposait de sa chambre à part pour ne pas nous montrer ses poils. Mais souvent nous y déboulions en masse pour jouer à la bagarre sur son lit. Il adorait ça, ainsi que les moments où on lisait ensemble des illustrés. Il préférait la radio à la télé. Mais à présent qu’elle était là, il faisait semblant de partager notre plaisir. Le mari de Malika, homme bourru et d’aspect gaillard avec une moustache noire comme la suie se coiffait souvent d’un béret. C’était un type originaire du même village que nous en Kabylie. Raison pour laquelle il épousa notre soeur si facilement, on pouvait présumer.

Tout semblait donc normal et pareillement normal qu’ils fassent des gosses même si leur logement était un peu petit. On s’invitait souvent les uns chez les autres. Mais curieusement, à chaque fois que Na’Malika et ses mômes venaient chez nous, lui ne venait jamais. À quelques exceptions près. Comme si quelque chose ne tournait pas rond entre le père et son gendre, qui s’appelait Da’Meziane et que ses enfants appelaient « vava ». Une petite embrouille devait bien persister entre les deux hommes, remontant aux temps de galère où tous deux traînaient dans Paris en célibataires et partageaient un petit gourbi à Montparnasse. Da’Meziane ne venait jamais chez nous mais nous étions toujours les bienvenus chez lui. Pas radin sur la bouffe, lorsqu’il invitait au couscous, on trouvait sur la table plus de viande que chez nous. Il cultivait son bout de jardin-ouvrier assorti au loyer. Nous l’aimions bien ; parfois il nous donnait un franc pour acheter des bonbecs.

On pouvait remarquer dans un coin de leur vivoir une machine à laver récemment installée près de l’évier. Nos neveux aimaient venir nous voir car l’appartement était plus spacieux que le leur et notre télé avait aussi un écran plus large. Ils trouvaient Rintintin un peu plus impressionnant. Tout ce qu’ils pouvaient reprocher à notre logement de quatre pièces, c’était sa situation en rez-de-chaussée. Ils pensaient que c’était décevant de ne pas habiter dans les étages, avec leur balcon saillant hors de la façade offrant une meilleure vue sur l’environnement. « Presque une pièce de plus et qui donne sur le dehors ! Comment avez-vous pu vous priver de ça ? » En effet, depuis notre balcon sans saillie, tout près du sol terreux, la vue se limitait à une rangée de troènes, la rue et le mur de briques rouges de l’école que l’on fréquentait au quotidien. Sans autre panorama que quelques automobiles garées sur le trottoir d’en face.

Leur grand’père qui avait choisi ce rez-de-chaussée en bonne conscience se chargea bien de leur énumérer ses vertus pratiques : pas besoin de descendre et de grimper les marches comme les autres pour prendre le courrier dans la boîte à lettres.

Pareil, lorsqu’on devait sortir la poubelle ou aller à la cave chercher le charbon. Il trouvait commode également, d’entretenir au pied du balcon quelques touffes de menthe fraîche, de basilic et de persil rien qu’en les arrosant par la fenêtre avec une casserole sans poignée. Autre avantage du rez-de-chaussée non négligeable et conseillé par la prudence même, il pouvait rentrer sa mobylette à la maison, le soir plutôt que de la laisser dans le garage à vélos, ouvert aux quatre vents à la merci des voleurs nocturnes. Sa liste des commodités du rez-de-chaussée ne s’arrêtait pas là, et aussi il prévoyait pour notre sécurité, qu’on serait plus vite dehors en cas d’incendie et qu’inversement, en cas d’inondation on pourrait se réfugier au sec dans les étages !

Bachir TOUATI

Bachir TOUATI

La tribu égarée

Éditions Le Scribe L’Harmattan

2011

08:16 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

18/12/2011

La fille des hommes libres (Ahcène BELARBI)

Adieu Colombe !

Il ne neige plus.

C’est le soir, et le crépuscule étale déjà son voile sombre sur la nature soumise. Dans l’air plane on ne sait quoi de serein et de mélancolique à la fois, habillant d’un ton solennel la clarté diffuse du paysage argenté. Sur l’éminence, hérissée de pierres tombales, deux silhouettes se découpent sur le ciel gris. Les deux hommes, debout et immobiles, ne paraissent nullement se soucier de la nuit tombante. Longtemps encore, ils demeurent ainsi, le plus âgé respectant la douleur du plus jeune venant se recueillir devant la tombe de celle qu’il aimait. C’est seulement quand l’obscurité permet à peine de distinguer le chemin, que l’homme âgé rompt le silence quasi-religieux d’un ton paternel :

- Mon fils, la vie n’a de sens que, parce que, un jour ou l’autre, nous finirons tous ici. Bon ou mauvais, le passé, on doit lui être fidèle sans le substituer au présent. Sinon, il tue l’avenir…

Le jeune homme, plongé, justement, dans le passé douloureux d’un bonheur anéanti, met quelques instants à en émerger. Puis répond d’une voix interrogatrice, à peine audible :

- Mais, Da Ouamar, quel avenir y a-t-il pour quelqu’un qui a perdu sa raison de vivre ?

- Non, Méziane, non ! Une raison de vivre ne peut mourir ; elle nourrit notre existence, elle est l’essence même de notre vie. Tu n’as perdu qu’un être cher, dont la disparition, tragique, est un sacrifice à honorer dignement et non une fatalité à laquelle il faut courber l’échine.

Surpris par ces propos inattendus, Méziane tourne lentement la tête vers son interlocuteur, avec un mouvement expressif ; maintenant il commence à comprendre pourquoi Da Ouamar tenait à le rencontrer là, au cimetière du village, où repose la jeune fille.

- Tassadit, continue Da Ouamar, est une martyre de la démocratie. Autrement-dit, par son sacrifice, elle t’a légué, – elle nous a légué, dois-je dire –, la meilleure des raisons de vivre : continuer son combat, le combat pour la dignité et la liberté, qu’elle a irrigué de son sang. Car si l’arbre dela Libertéest planté depuis des siècles, on oublie souvent de l’arroser.

À ces mots, Méziane sent quelque chose se réveiller en lui. Quelque chose comme un sentiment de douleur et de fierté : désormais, il est convaincu que sa place est à Akouir, et que Paris n’était qu’un rêve, un rêve à oublier. Malgré la nuit opaque, il tourne son regard en direction de la maison de celle qu’il aimait. Il ne distingue rien, mais il sait que le grand frêne est là, silencieux et plein de secrets, leurs secrets. Secrets qui, désormais, chuchoteront au creux de son vieux tronc, à chaque fois que le vent fera gémir ses branches, et la brise frémir ses feuilles. Oui, ce grand frêne raisonnera toujours de l’écho de leur amour. La main paternelle de Da Ouamar se pose légèrement sur l’épaule de Méziane.

- Il fait nuit, mon fils, il faut rentrer… Demain, il fera jour.

Le jeune homme scrute une dernière fois le monticule de terre qui recouvre à jamais Tassadit ; la tombe est à peine visible ; il a la sensation que sa Colombe le regarde aussi, de quelque part, attendant de lui un geste, une parole. Alors, dans un dernier effort, il lui chuchote les mots qu’elle aimait tant : « Bonne nuit, Colombe ! » Puis, tout haut :

- Oui, Da Ouamar, allons-nous-en ! Demain, il fera jour.

Ils sortent du cimetière.

…

La fille des hommes libres

Éditions Publibook

2003

07:48 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

11/12/2011

Pour l’honneur d’un village (Ali MEBTOUCHE) 3

Chapitre II

…

Après cette action menée contre des bêtes sauvages qui, à cette époque, faisaient trembler les hommes les plus courageux, Ouali acquit une grande notoriété auprès de toute la population. Il était devenu un personnage charismatique. De partout, les habitants d'Air Aïssa Mimoun se répandaient en éloges en faveur de leur héros tueur de lions. Toutes ces louanges irritèrent profondément l'administrateur colonial, l'amin. Si auparavant les deux hommes se haïssaient, à cause de leurs différences, la tension n'avait fait que s'accroître entre les deux protagonistes depuis cette affaire. Challal, l'abominable exploiteur du peuple, décida de tout faire pour chercher querelle à Ouali, afin de le traduire devant la justice de ses amis colonialistes... d'autant plus que leurs villages se faisaient face. Seule une petite rivière coulant au fond d'un ravin les séparait.

Pour chercher noise à Ouali, l'amin Challal s'acharna un jour sur la tante de celui-ci. Pour une histoire ridicule, il la rabroua de sa grosse voix, devant de nombreux témoins! Le plus grave, c'est qu'il en était arrivé aux mains en la secouant par la manche de sa robe! Il lui reprochait d'avoir laissé son âne brouter quelques bouchées d'herbe de son champ qui donnait sur un chemin public. La malheureuse, qui était rentrée en pleurant, avait caché cet incident pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais les témoins présents s'étaient hâtés de rapporter les faits aux oreilles de Ouali. Celui-ci voulut venger l'honneur de sa tante, mais les sages de son village le raisonnèrent en lui conseillant de ne pas tomber dans la provocation, et l'histoire en resta là...

En dépit de tous les témoignages de sympathie affichés par les villageois à son égard, Ouali continua de mener sa dure vie de paysan. Par fierté, et malgré la misère qui le tiraillait, comme tout le monde, Ouali ne voulait pas s'agenouiller et participer au ramassage des récoltes organisé chaque année par l'administrateur, l'amin Challal, dans le domaine de la famille Si Moh Ouchikh. Il préférait travailler dans des endroits très abrupts, pour débroussailler ses lopins de terre envahis de rochers, de bosquets de toutes sortes qu'il fallait déraciner, afin d'y semer quelques mètres carrés de blé, d'orge et de fèves. Comme pour tous les montagnards, il lui fallait assurer la survie des siens, d'autant plus qu'un événement venait de se produire au sein de sa famille : après avoir perdu un nouveau-né, mort de la maladie de l'époque, sa femme venait de mettre au monde, en cette année 1882, son premier enfant, un garçon nommé Ahmed. «Encore une bouche à nourrir», se disait-il...

Ali MEBTOUCHE

Pour l’honneur d’un village

Éditons Kirographaires

2011

07:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

06/12/2011

Pour l’honneur d’un village (Ali MEBTOUCHE) 2

Chapitre II

…

Si Ouali avait déjà une bonne réputation auprès de son entourage, sa renommée s'accrut encore après cet exploit : il avait su abattre à lui seul cinq bêtes fauves (des lions) qui, depuis des années, faisaient des ravages parmi le bétail de cette contrée! La nouvelle se répandit partout et arriva même jusqu'aux oreilles du caïd de la commune, et surtout à celles de l'amin du village voisin nommé Ifuzar, chargé par l'administration de traiter les affaires courantes indigènes. Ce dernier, un indigène du nom de Challal, était très connu pour les méthodes barbares qu'il exerçait sur les plus démunis, pour les faire travailler dans les champs de ses maîtres colonialistes. Il payait ses ouvriers au rabais, sans éprouver aucune pitié, leur faisant moissonner d'immenses champs de céréales. Quand ils fauchaient le blé, l'orge ou le maïs, à l'aide de leurs faucilles, gare à celui qui n'arrivait pas à suivre les cadences : le « chien de garde » des colons était derrière les moissonneurs, une cravache à la main, pour infliger des sévices corporels aux plus lents. Tous les paysans qui étaient obligés de travailler sous ses ordres pour subvenir aux besoins de leur famille se souvenaient de ces procédés inhumains. Cet amin, du nom de Challal, faisait comme tous ceux qui servaient la France coloniale. Il n'hésitait pas à rançonner les indigènes. Pour un oui ou pour un non, il mettait ces pauvres paysans à l'amende, ne serait-ce que pour les déposséder de leur unique chèvre ou de leur unique brebis, pis encore, s'ils possédaient une vache à lait. Malgré tous ces procédés abusifs, personne n'avait jamais osé lever le petit doigt pour le punir, tant ses victimes avaient peur de la justice coloniale.

Qui dit justice coloniale dit « guillotine ». Ce monstre coupeur de têtes, installé dans la ville d'Azazga au lendemain de la conquête de la Kabylie, terrorisait en effet toute la population. Depuis qu'il avait menacé, en l'an 1845, le peuple de Kabylie, en jurant haut et fort : «J'entrerai dans vos maisons, je brûlerai vos villages et je couperai vos arbres fruitiers», le général Bugeaud était entré dans la légende, dans le langage kabyle, sous le nom de bichuh (bête méchante). Le mot « Ifinga » (la guillotine), quant à lui, désignait pour les autochtones le châtiment suprême.

Toutes les terres gérées par ce Challal au service des colons appartenaient autrefois à des dizaines de familles qu'on avait expropriées, à l'arrivée des Français, au bénéfice d'une seule famille dont le patriarche était un caïd nommé par l'administration coloniale.

Dans cette vallée nommée Zawya, tout près de la rivière de l'Oued Sibaou et de la ville de Makouda, la France avait attribué des dizaines d'hectares de terre, les plus fertiles de cette contrée, à une seule tribu du nom de Si Moh Ouchikh. Cette famille de religieux, dont le patriarche était un caïd, servi par des amins souvent issus de leur famille, comme Challal, prospérait grâce au système colonial. D'ailleurs, à l'aide des privilèges que la France de cette époque avait accordés à cette famille, cette dernière vit, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, sous la présidence de Boumediene, l'un de ses enfants devenir ministre des transports.

Ces gens qui se sentaient tout-puissants grâce à leurs maîtres les colons, agissaient sur les paysans de leur commune comme au temps des rois féodaux, pour exploiter, sans aucun état d'âme, les plus démunis. Personne n'osait lever le petit doigt pour protester contre leurs méthodes tellement ils les terrorisaient en s'appuyant sur les lois coloniales. Dans cette riche vallée, devenue le domaine de la famille du caïd Si Moh Ouchikh, on cultivait des légumes verts, des primeurs, en passant par des céréales, jusqu'aux melons et aux pastèques, et le tout poussait en abondance...

Ali MEBTOUCHE

Pour l’honneur d’un village

Éditons Kirographaires

2011

07:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook