28/09/2008

Nostalgie et remontrances (Djamel BENAOUF)

L'épouvantail

Un jour, à son apogée,

M'est venue à l'esprit,

Une histoire en poème.

C'est l'histoire, écoutez:

Si cela en vaut la peine,

Sinon elle passera comme le vent.

Dans un verger se trouve un épouvantail

De grande taille, éblouissant de beauté,

Se tenant bien droit,

Habillé d'un pantalon,

Portant un fusil de férule.

De lui, tous les animaux avaient peur;

Quand de sa nature les lapins s'aperçurent

Il ne parle ni n'appelle!

Ils cassèrent l'obstacle de la peur,

Mangèrent les gousses,

Ils broyèrent même les pousses ;

Le verger devint un tas d'immondices.

Le propriétaire bouleversé,

En colère et tourmenté,

Tapant dans ses mains et soufflant,

S'en alla se plaindre,

Allant voir les sages,

Pour résoudre le problème.

Ils se réunirent sur la question.

Vu l'absence d'appuis,

L'épouvantail n'est pas à incriminer

Le pauvre est un impotent,

Sans force ni mouvements.

C'est toi l'homme aux ruses,

Qui en fit un instrument,

Sans coeur et sans raison.

Désorienté, le propriétaire du verger

Terrassa l'épouvantail,

Qui devint cendre au foyer.

Dans chaque idée qui naît,

La fin montre

Où est l'intelligence et où est l'illusion.

Tujjma Tuzma (Isefra)

Nostalgie et remontrances

Éd. L’Harmattan 2005

Pages 65 et 67

12:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

21/09/2008

Un Rital aux carrières de Voutré (Jacques COUSIN)

Voutré c’est en Mayenne, à l’ouest de la France…

Et pourtant le sous-titre du livre est : Mystère en Kabylie

Quel rapport ? La Kabylie, ici c’est le nom de cette carrière qui existe depuis 1858 !

…

Le train de 18 h 50, en provenance de Paris, s'arrêta en gare de Voutré dans un crissement de freins prolongé. Un long panache de vapeur blanche sortit en chuintant de la cheminée, puis enveloppa entièrement la locomotive, avant de se déliter au-dessus du bâtiment bas occupé par la gare.

Le soleil était encore haut dans un ciel sans nuages. Dans les champs situés de l'autre côté de la voie, les foins entassés en meules apportaient jusqu'à la gare l'odeur caractéristique de l'herbe fraîchement coupée.

Sur le quai, stationnaient quelques personnes venues attendre l'arrivée d'un parent. Elles habitaient vraisemblablement la localité même ou ses environs immédiats puisqu'elles avaient gardé leurs habits de travail.

Cinq ou six voyageurs descendirent, de lourdes valises à la main. Deux ou trois autres montèrent péniblement, tout aussi chargés. Les transferts se firent sans bousculade, ni précipitation. Des embrassades discrètes, quelques cris de joie, des éclats de rire, l'appel d'une maman en direction de ses enfants, des débuts de discussion vite avortés. Le petit rassemblement traversa la salle d'attente, descendit la place mal empierrée, avant de remonter la rue à pied en direction du bourg.

«En voiture les voyageurs ! Fermez les portières, s'il vous plaît !» aboya le chef de gare, un petit bonhomme rondouillard, engoncé dans un uniforme un peu râpé, devenu, avec les ans, trop étroit pour lui. Il s'essuya brièvement le visage avec un mouchoir à carreaux sorti de sa poche, agita plusieurs fois son drapeau. Un coup de sifflet strident fendit l'air surchauffé. Aux fenêtres des wagons, quelques voyageurs avaient baissé les vitres et regardaient en attendant le départ. La locomotive s'ébranla dans un nouveau rideau de vapeur blanche, prit de la vitesse, arriva à la première courbe. L'arrière du dernier wagon disparut en direction d'Évron.

…

Un Rital aux carrières de Voutré :

mystère en Kabylie

Ed. du Petit pavé, Brissac, France

11:06 | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook

Facebook

14/09/2008

Long est notre chemin (Ali BOUAZIZ)

Ô ! Quand on a grandi dans une spacieuse maison, en face d’une montagne adoucissant matinalement l’aube, on s’habitue vite à appréhender le monde ! L’énormité des roches, leur froideur, leurs regards fixes, inspirent tant de peur, d’étonnement et l’on se dit : « Où se cache ce soleil ? D’où jaillit-il ? » Ainsi, les montagnards apprenaient tout petits à décoder le discours creux et alléchant des politiques. Cette fusion entre l’esprit montagnard et l’âme de la nature assagit précocement. En tout cas, rien n’était plus horrible que cette chambre aux murs sales, qui sentait la misère. Il y avait place pour plusieurs lits, mais il n’y avait qu’un sommier, ce qui me faisait comprendre que l’ancien locataire était seul. Une table, une chaise, et dans l’angle étaient déposées des étagères pleines de livres et d’anciennes revues. À l’entrée, il y avait les toilettes d’un angle et le lavabo, séparés par une longue petite porte et l’autre angle servait de cuisine. Durant plus de deux années, exceptée la peinture que j’avais refaite et le changement du sommier par un lit en bois et un nouveau matelas, rien n’était changé, aucun meuble n’avait été acheté. Quelquefois, j’empruntais des mots de quelques amis poètes pour me faire écouter et entendre ma misère et ma vie retirée dans ma solitude sans tristesse ni joie, en songeant à ce que devait être ou devenir le pays. En tous cas cette chambre qui m’offrait l’image de ma misère, s’entendait bien avec cette vie sans désir.

Pris par le rythme que je ne maîtrisais pas encore de la rédaction et cette envie de réussir ma chance, je me contentais de hâtifs et récurrents coups de balai qui ne changeaient pas beaucoup l’aspect misérable de cette chambre. Je me souvins bien qu’à ma première nuit je sentais la poussière m’agripper et, sous l’effet de la chaleur, dans mes agitations, le sommier craquait, les couvertures et le linge me collaient sur tout le corps, tel le sourire momentané de Mériem qui m’embrassait de la tête aux pieds. Mais j’avais installé aussi un pendoir dans le mur et deux grandes fresques où l’on pouvait admirer une montagne et des chutes d’eaux qui arrosaient les bords de rivières qui m’avaient bercé en Kabylie. Ces deux tableaux étaient distanciés par un portrait d’un grand journaliste et écrivain algérien du nom de Tahar Djaout. Cela me garantissait un rappel et l’espoir d’exceller dans mon travail. Je me doublais d’énergie, d’ardeur et de froideur. J’étais tout le temps comme réveillé et j’avais l’impression de jouir d’une grande lucidité d’esprit, mais une lucidité fébrile, mêlée d’agitation. Tahar, simplement était mon aiguillon, il me prenait la main à chaque fois que j’abordais ces rues qui me restaient toujours inconnues, là où j’étais continuellement ému. Car, en me jetant au grand jour, il me semblait partir vers une aventure. En effet, ces rues n’étaient pas très rassurantes pour moi. Pour un jeune journaliste surtout, ou pour une personne étrangère, les promenades à travers des descentes à pic, bordées de colonnettes, pouvaient réserver de mauvaises rencontres. Dans ce danger, de l’inconnu, n’importe qui pouvait braquer son arme.

Je ne touchais pas encore aux bouquins trouvés là, superposés l’un sur l’autre, sentant le remugle. J’étais occupé comme tout le monde à repousser ma mort le plus loin possible, et apprendre un lexique affûté mais qui ne me nuirait pas de suite en le tissant. Dans un petit bout de papier en guise de liseuse que je repris entre les mains un jour, je notai : « Généralement les écrivains écrivent pour exposer des problèmes et c’est aux autres de les régler ». Je revins à la ligne et je continuai : « Contrairement à Racine, qui s’était engouffré dans son théâtre élevé, Marivaux, en revanche, s’était abaissé vers le peuple, pour écrire et provoquer un débat sur la situation des « esclaves modernes » en leur offrant un hymne par sa pièce L’Île des esclaves ; celui-ci simplement prêchait le pardon en donnant l’occasion aux esclaves d’avoir le pouvoir, et d’avoir la chance de le rendre à leurs maîtres.»

« Mais pourquoi cela ne se voit pas au bled ? » me disais-je. Depuis je ne savais pas exactement comment me répondre…

Ali BOUAZIZ

Long est notre chemin, Monsieur le Président

Éditions Le Savoir

Tizi-Ouzou 2007

06:29 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook

08/09/2008

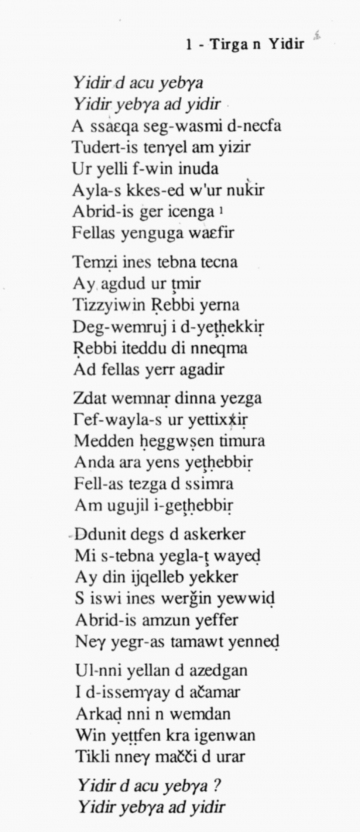

LES RÊVES DE YIDIR (Salem ZENIA)

I - Rêves de Yidir

Que veut Yidir ? Vivre

Depuis longtemps nous n’avons pas vu

Une vie aussi brisée que la sienne

Yidir n'a cherché querelle à personne

Pourtant ses biens sont dilapidés

Et ses voies occupées par l’ennemi

Pour Yidir Afir a tremblé.

Puisqu'on chante ta jeunesse

Peuple résiste

Dieu s'est fait des émules

Il observe de là-haut

Et fait tout le contraire

À nos vœux : le mur.

Du seuil

Il veille sur son bien

Pendant que les gens amassent des fortunes

Yidir est sans toit

Tel un orphelin dans les soucis

Qui a pour ami le malheur.

Malmené par la vie,

Sa chance à peine apparue échoit à un autre

Malgré tous ses efforts

Il reste sans but

On eût dit que ses voies sont cachées

Ou retorses.

Certains hommes au coeur pur

Se laissent pousser la barbe

Et. briment leurs semblables

Car ils se disent maîtres des cieux

Mais notre marche n'est pas un jeu.

Que veut Yidir ? Vivre

LES RÊVES DE YIDIR

Éd. L’HARMATTAN-AWAL

1993

Photocopie du texte publié en kabyle :

09:48 | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook

Facebook

01/09/2008

Le malheur de Maria (Makhlouf BOUAÏCH)

- Bonjour, Monsieur... Sans Maria, aujourd'hui ?

- Je l'attends, répondit Hafidh qui constata immédiatement que le restaurateur appelait le Docteur par son prénom.

- Alors, commanderez-vous tout de suite ou préférez-vous attendre son arrivée ?

- J'attendrai encore un peu.

- Vous voulez un apéritif, en attendant ?

Hafidh hésita un court instant puis, demanda un Ricard.

- Désolé, jeune homme, dit Mohand en levant ses bras au ciel. Nous n'avons que du Pastis... Mais du vrai pastis de Marseille. Nous l'avons importé d'Espagne.

- Alors, un Pastis, mais qui ne soit pas local.

- Je viens de vous le dire, c'est un vrai Pastis de Marseille... Il est authentique.

- Je vous crois, mais, malheureusement, on nous dit partout la même chose... Nous avons fini par douter de tout le monde.

Un sourire amical, puis Mohand s'éloigna vers son comptoir. Hafidh le suivit des yeux. Il devait avoir la cinquantaine passée, pourtant il était preste et si léger dans ses déplacements. Même son physique rappelait celui d'un jeune homme vigoureux, à la force de l'âge. Si ce n'étaient ses cheveux entièrement gris, on lui eût donné la trentaine, tout au plus, la quarantaine. La peau de son visage était restée lisse et tendue. Hormis une barre qui coupait son front en deux, il n'avait aucune autre ride, ni cernes sous les yeux. Il avait une allure sportive et paraissait toujours frais. Il n'avait pas, non plus, cette bedaine que le temps finit toujours par donner à ceux dont le métier est restaurateur ou barman.

Hafidh se dit que Mohand, pour avoir ce corps svelte, avait dû être maigre dans sa jeunesse. Cette silhouette ne s'expliquait pas autrement. Puis, il se mit à imaginer sa propre silhouette, une fois l'âge de ce restaurateur atteint. Déjà, le manque d'exercice commençait à lui faire prendre du ventre. Il inspira profondément, faisant rentrer son abdomen, mais ce " sac de graisse ", rond comme un ballon, restait toujours en évidence et refusait d'obtempérer.

Il se mit aussi à regarder ses bras accoudés sur la table : ils étaient ronds et tendres. Tous ses muscles se retrouvaient noyés dans cette graisse qui avait fini par envahir son corps.

Il était loin, ce temps où son entraîneur le citait comme un exemple type de karatéka. Son corps n'était alors qu'un amas de muscles. Son ventre, même totalement relâché, restait plat et laissait apparaître les quartiers bien tracés de ses muscles abdominaux. En ce temps-là, il entretenait encore beaucoup sa silhouette ; il ne buvait pas d'alcool, ne fumait pas et ne prenait jamais de café. Le " maître " le faisait alors se lever, devant ses condisciples, et leur montrait le degré de résistance qu'on peut faire acquérir à son corps en y mettant un peu de volonté dans les exercices. Il mettait Hafidh au milieu du tatami et se mettait à lui donner de forts "mawashi-geri" juste au-dessous du plexus. Il arrivait à l'élève d'être projeté en arrière, jusqu'à l'autre bout de la salle, mais jamais il n'avait manifesté un signe trahissant de la douleur.

Oh, qu'il était loin, ce temps-là !

Le " Roi du Couscous " arriva, une bouteille de Pastis dans une main et, dans l'autre, un broc métallique, en acier inoxydable, contenant des glaçons, d'où débordait une pince du même métal. Il servit son client, sans doseur.

- Dose maison, lui dit-il, avec cet éternel sourire jovial qui le rajeunissait davantage et le rendait sympathique envers toute la clientèle.

Hafidh jugea qu'il devait y avoir pour, au moins, deux doses, dans son verre. Il estima qu'il avait fini par gagner la sympathie de Mohand, le " Roi du Couscous ", mais, en même temps, il pensait qu'il agissait ainsi pour l'enchaîner, une fois pour toutes, à son restaurant et en faire un client assidu. Déjà, grâce ( ou à cause ) de Maria, il avait commencé par y venir presque tous les jours. Si Mohand se mettait encore de la partie, Hafidh se dit qu'il finirait par prendre tous ses repas dans son établissement. Il allait finir par cesser de préparer lui-même son dîner, comme il avait pris l'habitude de le faire depuis des années.

En fait de dîner, il se contentait d'oeufs, préparés sur le plat, ou de frites, parfois des deux, qu'il brûlait de plus en plus souvent. En guise de gazinière, il avait un petit réchaud de camping, se consolant à l'idée qu'une cuisinière à gaz lui prendrait la moitié de son studio de la rue Meddas.

En réalité, il trouvait que l'électroménager coûtait cher. Le prix d'un appareil de ce genre, aussi bien local qu'importé, dépassait le double de son salaire, atteignant parfois son triple. Même les produits de l'ENIEM, de Tizi-Ouzou, ou ceux de l'ENAPEM, de Si-Mustapha, étaient hors de sa portée.

Quant au réfrigérateur, il s'était contenté, pour les mêmes raisons, d'un vieux, brinquebalant, acquis au marché populaire d'El-Harrach, non loin de sa rue. Il avait aussi une petite bibliothèque, confectionnée à l'aide de vielles carcasses de téléviseurs que l'un de ses amis, réparateur, lui avait données, un jour, alors qu'il avait décidé de déménager son atelier. Hafidh l'en avait débarrassé.

L'aménagement du studio ne lui avait coûté, en fait, que quelques milliers de dinars, absorbés plus par les travaux de rénovation des lieux, que par le mobilier.

Makhlouf BOUAÏCH

Makhlouf BOUAÏCH

Le malheur de Maria

Éditions Le Manuscrit

Paris, 2002

21:32 | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook

Facebook