30/12/2010

Le Troupier Louis LATOUR (Pierre BION) 2

« …

Le rouge me monta au visage, et je me plantai en face de l’ennemi, droit comme un piquet, immobile comme une montagne, et servant de point de mire à une trentaine de tireurs. Bravo ! crièrent les carabiniers. Cet applaudissement me fit bondir de joie, je me crus grand de six pieds, et, à partir de ce moment, personne ne me devança d’un seul pas. À côté de moi, M.de Clonard, commandant mon bataillon, reçut une balle en pleine poitrine. Cet officier, l’un des plus distingués de l’armée d’Afrique, arracha tranquillement le projectile avec ses doigts, tamponna la plaie avec son mouchoir, et continua sa marche en avant. Au même instant, je reçus une balle qui me traversa le gras de la cuisse gauche; je n’en fus bien assuré que lorsque je vis mon soulier plein de sang.

— Bouche la plaie avec la cravate, me dit un vieux guerrier que nous nommons le Lion, et qui m’a pris sous sa protection. Je suivis son conseil. Or, mes chers parents, quand je relevai la tête, j’aperçus, à deux mètres, tout au plus, le canon d’un flingot (fusil arabe) braqué sur moi. Je mis vivement en joue mais le coup du Kabyle partit avant le mien, et sa balle vint fracasser le chien de mon propre fusil, et ricocha contre mon avant-bras droit. L’Arabe alors, fit un pas en avant, et me porta un coup de yatagan qui devait faire rouler ma tête dans les broussailles. Un nommé Tixier, de Notre-Dame de Mons, para le coup avec le canon de son fusil, et, avec la baïonnette, nous débarrassa de ce dangereux adversaire. Mon arme ne valait plus rien, et mon bras droit était raide et engourdi ; néanmoins, je m’emparai du fusil d’un mort et je conservai ma place au premier rang. Déjà, l’ennemi était en fuite, le 13ème avait atteint le sommet de la haute montagne qui domine la tribu des Beni-Habes, les femmes et les enfants allaient tomber en notre pouvoir, quand un marabout s’avança vers nous, monté sur une mule, et tenant un écrit à la main : C’était l’acte de soumission. Le feu cessa, et chacun se mit à la recherche d’un peu d’eau, car nous mourions de soif. Je cherchais comme les autres, mais, plus imprudent que tous les autres, je dirigeai mes pas vers une petite oasis qui se trouvait entre la colonne française et l’année ennemie. J’étais à peine arrivé là, que j’aperçus un petit ruisseau où coulait une eau claire et abondante; aussitôt, j’appelai les camarades et m’élançai vers cette eau si désirée. Au moment où je m’agenouillais pour boire tout à mon aise, un coup de feu, tiré à bout portant, m’arriva en pleine poitrine. Je ripostai par un coup de baïonnette et tombai à la renverse. Il me sembla alors que j’étais suspendu au-dessus d’un abîme sans fond, et qu’une femme, parée de perles précieuses, me tendait la main, et me disait en souriant : «Tu m’as appelée, me voici, mon enfant.» Je crus voir la Vierge Marie, et je la priai de me bénir. Quand je revins à moi, je reconnus plusieurs de mes amis qui m’arrosaient le visage avec toute la sollicitude d’une mère. Je portai la main et les regards à ma poitrine; j’y touchai la médaille que me donna ma mère quand je la quittai, et je la vis mutilée par la balle qui devait me ravir à votre affection. Alors, mes chers parents, des larmes douces et abondantes, les larmes de la plus vive reconnaissance, s’échappèrent de mes yeux. Ah ! qu’elle est bonne, Marie ! Aidez-moi, je vous en prie, à la remercier, faites brûler un cierge en son honneur, et priez notre excellent curé de dire une messe d’actions de grâces.

Quelques minutes plus tard, le colonel m’attachait, avec des épingles, les galons de caporal.

«Ne pleurez pas, chers parents, ou que vos larmes soient des larmes de joie et de reconnaissance: ce que Marie garde est bien gardé. Ma poitrine n’a aucun mal, ma jambe va bien, seul mon bras me fait encore souffrir, et voilà pourquoi je me vois obligé d’abréger beaucoup et de terminer ici ma lettre. Que de choses, cependant, j’aurais à vous dire. J’ai été si près de la mort ! Et personne ne serait venu s’agenouiller sur ma tombe, et prier le bon Dieu, pour le repos de ma pauvre âme. « Adieu, mes chers parents, encore une fois remerciez la Sainte Vierge du nouveau bienfait qu’elle vient de m’accorder. Je vous embrasse comme je vous aime, c’est-à-dire de tout mon coeur. »

Pierre BION

Le Troupier Louis Latour

1861

CHAPITRE XX

LE COURAGE FRANÇAIS ET LE COURAGE CHRÉTIEN

08:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

28/12/2010

Le Troupier Louis LATOUR (Pierre BION) 1

Il y avait deux ans que Louis Latour avait quitté le foyer paternel pour se donner un peu de liberté et courir à la recherche de la gloire. Il avait, après un an de service, obtenu les épaulettes de carabinier el s’était vu porté sur le tableau d’avancement. Au mois de mai 18... c’est-à-dire vingt et un mois après son rêve de Clermont, il était... élève caporal.

Plusieurs de mes lecteurs connaissent cette fameuse expédition qui nous ouvrit le chemin de Bougie à travers les montagnes du Jurjurah et du grand Atlas. Je veux la rappeler à leur souvenir, et, pour ne pas m’exposer à des inexactitudes, je vais laisser parler Louis Latour, qui écrivait alors à ses parents la lettre qu’on va lire.

« Mes chers parents,

« Dès que vous aurez reçu celle lettre, vous irez au plus vite offrir un cierge à Notre-Dame de Pitié. Marie vient de me sauver la vie encore une fois. Oh! qu’elle est bonne la Mère que nous avons au ciel ! Écoutez plutôt, et unissez vos actions de grâces aux miennes.

« Le huit de ce mois (mai), nous quittions le camp de Sak-a-Mody pour nous rapprocher des Kabyles. À propos, s’il vous arrive au pays quelque soldat d’Afrique, qui vous parle de la Châtaigneraie de Sak-a-Mody, vous pourrez lui dire que c’est moi, Louis Latour, qui ai planté la pierre commémorative qui se trouve près de la route de Son-Gos-lan (Aumale). L’inscription, en français d’un côté et en arabe de l’autre, est ainsi conçue :

« Cette châtaigneraie a été établie par les soins de M. A. Mollière, colonel du 13ème régiment d’infanterie légère. Louis-Philippe, roi des français, le maréchal Bugeaud, duc d’Isly, gouverneur de l’Algérie. »

Nous étions dix mille hommes : le Papa Bugeaud commandait en personne. Vous dire ce que nous avons eu à souffrir de la chaleur serait impossible : et pourtant que de précaution de la part de notre excellent gouverneur ! Nous ne faisions que deux ou trois lieues chaque jour. À partir du 12, les Kabyles ne nous laissèrent plus dormir un seul instant ; chaque nuit c’était un roulement continuel de coups de feu échangés entre nos avant-postes et ces messieurs. Le 13, à onze heures du soir, nous reçûmes l’ordre de nous tenir prêts à partir. Les Kabyles étaient si nombreux, leur feu était si bien nourri, ils nous serraient de si près, qu’un instant on crut que le camp allait être enlevé. À minuit, le feu cessa tout à coup, apparemment que ces diables étaient allés prendre de la nourriture et d’autres munitions. À quatre heures nous commençâmes l’ascension de l’Atlas. À six heures les zouaves, qui marchaient en tête de la colonne, arrivèrent au village des Beni-Habes, qui donne son nom à la tribu, et furent repoussés avec une grande vigueur.

Le 13ème prit alors part à la lutte. Le premier choc fut terrible : les Kabyles durent lâcher pied, mais ne furent pas vaincus. Chassés du village, ils se jetèrent dans les bois d’oliviers qui le dominent, et là nous disputèrent la victoire jusque vers les quatre heures du soir. Je dois à la vérité de dire que le 13ème, malgré la valeur héroïque de ses chefs et l’intrépide courage de ses soldats, aurait été broyé par le nombre, si les zouaves, se faufilant comme des chacals à travers les rochers, n’avaient pris l’ennemi par derrière. Il y eut là des traits de bravoure que je vous raconterai un jour ; pour le moment, je ne veux vous parler que de moi. Quand j’entendis siffler les balles à mes oreilles, quand je les sentis dans mes cheveux, dans ma capote, sous mes bras, entre mes jambes, je cherchai à les éviter en baissant la tête, en me jetant à droite ou à gauche, suivant qu’elles passaient à gauche ou à droite. Mais ce manège ne dura qu’une minute ; les anciens m’eurent bientôt guéri de cette faiblesse.

Quelle politesse! me disait l’un.

— Tu vas te démancher le cou, me disait un autre.

— Cache-toi sous ma moustache, criait celui-ci.

— Appelle ta maman, criait celui-là.

Le rouge me monta au visage, et je me plantai en face de l’ennemi, droit comme un piquet, …

Le Troupier Louis Latour

1861

CHAPITRE XX

LE COURAGE FRANÇAIS ET LE COURAGE CHRÉTIEN

10:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

24/12/2010

Demain se lèvera le jour (Ferhat ABBAS)

Extraits de l’avant-propos du livre testament de Ferhat Abbas

« Je suis au soir de ma vie. Ce livre est le dernier acte de ma vie politique. C’est un adieu à l’Algérie, à mes amis du Maghreb et à tous ceux que j’ai aimés et servis durant ma longue carrière. Et aussi un adieu à mes amis français de France et d’Algérie, particulièrement à ceux qui ont vécu à nos côtés durant notre terrible guerre de Libération, souvent au péril de leur vie. » (Ferhat Abbas en 1985)

J’ai vécu un demi-siècle sous le régime colonial. J’en ai subi les contrecoups autant si, non plus que mes autres compatriotes. Je n’appartiens pas à la chevalerie arabe, ni à la noblesse maraboutique, pas même à la «bourgeoisie» (…)

L’Europe a colonisé les autres continents au nom de la loi de la jungle et de ses intérêts. Le plus fort a asservi le plus faible. Elle a détruit des civilisations dignes de ce nom et réduit à néant des peuples (…)

En Algérie, cette colonisation a été diabolique. Nous avons été piégés au nom de je ne sais quelle annexion qui ne s’est réellement jamais réalisée ni dans les faits ni dans les esprits. Contrairement à ce qui s’est passé en Tunisie et au Maroc, la bourgeoisie française nous a privés de notre personnalité et de notre âme et ainsi nous neutralisa (…) L’Algérie devint la propriété du dernier venu qui nous appliqua l’administration directe, la politique du peuplement européen et sa prépondérance sur «l’indigène». Pour rendre la tâche plus aisée, on a fait mentir nos manuels scolaires. Des écrivains et des journalistes accréditèrent la thèse d’une Algérie, en 1830, musulmane, anarchique, pauvre, inorganisée et vacante. Pourtant, les officiers français qui ont chevauché tout le long du pays, notamment Saint-Arnaud, attestent du contraire. Le racisme des Français d’Algérie n’était pas identique à celui de l’Afrique du Sud. Ce que les colons n’ont jamais admis est le fait que nous revendiquions pour échapper aux lois d’exception et nous élever à leur niveau. Cette revendication les rendait haineux et méchants, car ils avaient conservé de l’Arabe une peur viscérale venue du Moyen-Âge, peur attisée par la crainte de nous voir bénéficier des mêmes droits qu’eux. (…) « Je ne pouvais quitter ce monde sans évoquer une fois de plus le régime colonial. Si j’ai pris en exemple ma tribu et ma famille, c’est parce que ce qui nous est arrivé a été le sort de tous. Installé pharmacien à Sétif, la population de cette région me fit confiance et fit de moi un élu de la région, conseiller général, conseiller municipal, délégué financier, député, conseiller à l’Assemblée algérienne. À ces différents titres, j’ai parcouru l’Algérie.

Partout, j’ai retrouvé la même exploitation de notre peuple, les injustices qui l’avaient frappé, la misère dans laquelle il se débattait (…) J’ai vécu des années dans cette atmosphère. Elle créa entre les paysans et moi des liens indescriptibles. Vingt ans après l’indépendance, les mêmes visites se poursuivent presque au même rythme qu’autrefois. Je ne suis plus qu’un vieillard malade, mais ils continuent à venir me voir. « Avez-vous besoin de quelque chose ? » « Non, nous venons prendre de tes nouvelles et te voir nous aide à supporter les nouvelles injustices ! » (…) En juillet 1962, l’indépendance acquise, nous nous sommes comportés comme un peuple sous-développé et primitif. Nous nous sommes disputé les places et nous avons tourné le dos aux valeurs et aux vertus qui nous ont conduits à la victoire. J’ai vu nos mœurs dégénérer en traumatisant l’Algérie musulmane comme elle ne l’avait été durant la guerre. Notre République algérienne a été affublée d’un appendice, celui de « démocratie populaire », ce qui veut dire en clair qu’elle n’est ni démocratique ni populaire. Nous subîmes deux dictatures, celle de Ben Bella, puis peu après celle de Boumediène. Ben Bella prit pour modèle de chef d’Etat Fidel Castro, son régime totalitaire, son pouvoir personnel et son idéologie communiste. L’Algérie ne s’est pas reconnue et sombra dans l’inquiétude et le désordre, les passe-droits, le système D, l’arrivisme et les fortunes mal acquises (…) Boumediène eut le temps de dépecer ce qui restait de l’Algérie musulmane. Il ruina l’agriculture en contraignant les paysans à abandonner leurs terres par une « Révolution agraire » mal initiée, les attirant en ville à la recherche de leur pain grâce au mirage d’une industrie « industrialisante ». Le commerce devint la proie de quelques-uns, proches du régime.

Tout ce qui a motivé notre insurrection a été saboté : le respect des droits de l’homme, celui des libertés individuelles et de la dignité du citoyen, le retour du fellah à la terre, le respect de la propriété privée. Nous nous sommes installés dans le provisoire et la médiocrité et avons cessé de travailler. Dans leur majorité, les Algériens ont confondu l’indépendance et Etat-providence. Tout un chacun se mit à attendre les pétro-dollars. Or, voici qu’apparaît aux portes même d’Alger le terrorisme politique, qui n’hésite pas à tuer, à frapper des innocents et à engager notre pays dans une voie semblable à celle du malheureux Liban (…) Nous avons pris un retard mortel. Arriverons-nous en bonne santé à la fin de ce siècle ? Ne confondons pas démocratie, liberté avec intolérance et désordre public. Il est temps qu’un pouvoir fort et juste en même temps s’arme de bonnes lois, mobilise à nouveau le pays et nous contraigne à balayer devant nos portes.

Que nous réserve l’an 2000 ? Où va notre civilisation ? Gardons-nous d’émettre la moindre opinion. L’avenir appartient à Dieu et à ceux qui le feront. Peut-être le lecteur permettra-t-il à mon âge d’exprimer un souhait : celui de voir les générations de demain vivre de leur travail, s’entourer de bien-être et vivre en paix.

Demain se lèvera le jour

Ouvrage inédit, publié à titre posthume,

Alger Livres Editions

Collection Etudes et Documents

2010

09:57 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook

22/12/2010

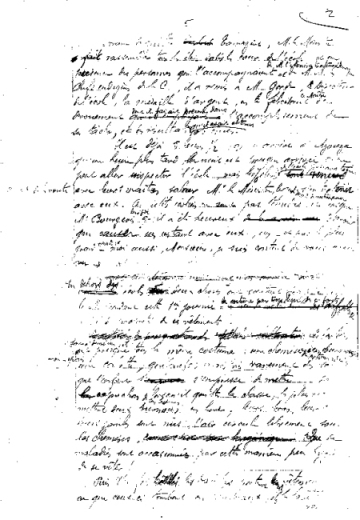

Voyage en Kabylie de M. le Ministre de l’instruction publique (Eugène SCHEER) 1892

...

Quelques heures après son arrivée à Tizi-Ouzou, M. le Ministre (Monsieur BOURGEOIS) s’est rendu à l’école de la localité. Cette école dirigée par M.Vuichard compte 3 classes. Sur 120 élèves inscrits, 112 étaient présents le 7 mai.

La continuation d’une leçon de lecture amène M le Ministre à constater que le livre que les enfants ont entre les mains (3ème livre encyclopédique par Georges et Trancet ( ?) ne convient pas pour de jeunes Musulmans ; beaucoup de mots ne peuvent être compris par eux : l’industrie de la pourtraiture, couleurs émaillées etc… Les enfants peuvent aussi y lire les récits de la Guerre de cent ans et voir les portraits de Bismark, Guillaume 1er, Frédéric. M. le Ministre demande à M. le Recteur de vouloir bien, avec le concours de quelques personnes compétentes, établir la liste des livres scolaires dont on devra faire usage dans les écoles indigènes de l’Algérie.

L’inspection continue. Les réponses sont satisfaisantes en calcul, un Kabyle trouve les surfaces d’un polygone décomposé en rectangle, triangle et trapèze. Dans la 2ème classe, les élèves forment des phrases dans lesquelles doivent entrer 2 mots donnés ; ces phrases sont ensuite écrites au tableau noir. M. Vigroux leur fait ensuite un exercice de langage sur l’hirondelle et le hérisson.

M Maroni fait une leçon analogue sur les vêtements.

La visite terminée, M. le Ministre accorde un jour de congé aux élèves qui ne manifestent nullement leur joie. M. Bourgeois, un peu étonné sans doute, demande à un jeune enfant de 7 à 8 ans de la 3ème classe :

« Es-tu content d’avoir congé demain ? »

« Non Monsieur ».

« Tu aimes mieux rester au village ou venir à l’école ? »

« J’aime mieux venir à l’école »

« Pourquoi ? »

« Parce que si je reste à la maison ma mère m’enverra chercher et porter du bois »

Après avoir parcouru les classes de l’école française des garçons, de l’école des filles et de l’école maternelle, M. le Ministre et les personnes de sa suite partent pour Fort-National. Les … (mot illisible) des tribus voisines et les cavaliers des Communes Mixtes de Fort-National et du Haut Sebaou font escorte. Nous voilà en pleine Kabylie. Les bords de l’oued Aïssi sont fertiles. On traverse d’excellentes terres de culture ; les figuiers et les frênes y poussent avec vigueur. Sur le sommet d’un pic on aperçoit Fort National, un immense nid d’aigle et dans le lointain les sommets grisâtres et les sommets neigeux du Djurdjura.

L’oued Aïssi est franchi et l’ascension commence. La route qui conduit de Tizi Ouzou à Fort-National ne mesure pas moins de 27 kms. Commencée le 2 juin 1857 par le service de l’armée, elle fut achevée le 27 du même mois. 10 000 hommes s’étaient mis à l’ouvrage. Au fur et à mesure que l’on s’élève, la vue s’étend et bientôt on distingue la belle vallée du Haut Sebaou. Les villages kabyles occupent les arêtes des montagnes ou les versants qui en accidentent les pentes. Il fallait se défendre contre l’ennemi et, la population étant très dense, économiser la terre végétale.

La traversée de la véritable forêt d’oliviers d’Adeni (?) émerveille toujours les voyageurs. La route serpente encore pendant quelques kilomètres. Voici Tamazirt la plus ancienne école indigène de la Kabylie. Elle a été ouverte le 4 octobre 1873. Elle compte 4 classes, 1 directeur, 1 adjointe française (la femme du directeur), 1 adjoint français, 1 moniteur. C’est une de nos bonnes écoles.

L’explication d’une leçon de lecture démontre que les enfants de la 1ère classe comprennent le français. Un problème un peu difficile est bien résolu par un écolier ; un autre trouve au tableau noir les cours du Rhône et ses affluents. Les cahiers sont d’une propreté remarquable. L’écriture est bonne, les devoirs bien choisis.

Avant de quitter Tamazirt, M. le Ministre fait rassembler tous les élèves dans la cour de l’école et en présence des personnes qui l’accompagnaient, de M. l’administrateur et de M. les chefs indigènes de la Commune, il a remis à M. Gonde (?) directeur d’école, la médaille d’Argent en félicitant ce maître du dévouement dont il faisait preuve dans l’accomplissement de sa tâche et des résultats qu’il avait obtenus.

Il est déjà 5 h 30. On n'arrive à Azouza (?) qu’une heure plus tard ; la nuit est presque arrivée. On ne peut aller inspecter l’école mais les élèves de l’école préparatoire, au bord de la route avec leur maître, saluent M. le Ministre, lequel descend de voiture pour s’entretenir avec eux. Ces petits écoliers ne sont pas timides et quand M. Bourgeois leur dit qu’il a été heureux de causer avec eux, un des plus grands répond « moi aussi, Monsieur, je suis content de vous avoir vu ».

...

Eugène SCHEER

Voyage en Kabylie de M. le Ministre de l’Instruction Publique

1892

08:45 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

20/12/2010

Les flocons du bonheur (Rachid OULEBSIR)

Les flocons du bonheur

La neige tombe drue. Les oliviers ploient sous les gros flocons (Ametchim). Des aiguilles de glace (Izevlaj) pendent des rebords des tuiles, des congères s’amoncellent aux détours des chemins. « C’est de l’or qui nous tombe du ciel » affirme, heureux, Aïssa l’oléiculteur, la mémoire marquée par les affres et les désespérances d’une décennie de sécheresse. Les enfants, mal habillés mais contents, jouent dans la poudreuse chantant « Yekat itezi ». Ils sont à leur quatrième bonhomme de neige. Ils se battent encore à coups de grosses boules blanches triturées douloureusement par leurs menottes gelées. Les paysans accueillent ce déchaînement de la nature, paradoxalement, comme une bénédiction, un véritable cadeau du ciel.

La cueillette des olives est interrompue. Ce jeudi, jour de l’an 2004, dans le calendrier universel, les hommes sont dans les cafés à discuter des rendements de l’olive. Ceux qui ont un peu d’argent, des retraités de l’émigration en général, descendent dans la vallée faire le marché à Tazmalt, «la mère des cités ». Le livreur de gaz ne peut pas monter dans les villages des At-mélikèche blottis dans les contreforts du Djurdjura. La route est impraticable. Certains étourdis en panne de fourrage partent hardiment à la recherche de quelque branche brisée par le poids de la neige pour l’offrir à leurs chèvres au ventre creux. On se chauffe de nouveau au bois. Les stocks des bûcherons sont sollicités. Les fagotiers s’aventurent dans les maquis montagneux alors que le manteau blanc de dame nature recouvre les sillons d’argile éclatés et les toitures rougeâtres d’un burnous de roi. Les frênes (Aslen) et les figuiers (Ti-noqline) effeuillés par la main insensible de l’automne tremblent de froid. Issemadhen-Iberkanen, les vingt dernières journées de l’an amazigh, classées sombres et froides, sont comprises entre Tafoukt, la nuit du solstice d’hiver, et Imensi-n’Yennayer, la veillée du 12 janvier, la porte nocturne de la nouvelle année.

Les mauvaises conditions atmosphériques obligent les familles paysannes à s’occuper de la maison, des tâches ménagères pour les femmes et du ravitaillement général pour les hommes. Le froid a imposé ses règles aux villageois. Les burnous et les kachabias alourdissent les silhouettes difformes des paysans. Les godillots ont remplacé les mocassins. Certains fellahs nostalgiques, ressortent Ar-kasen, les escafignons des ancêtres, grossières chaussures en peau de bœuf montantes jusqu’au mollet, parfois prolongées par des guêtres (Travaq). Les femmes portent des houppelandes (Tihouyak), des pagnes de grosse laine (Fou-ta), et se chaussent de bottines de caoutchouc. Elles exploitent le répit offert par l’enneigement des oliveraies pour faire les grandes lessives et nettoyer les maisons quelque peu négligées. Les plus vieilles d’entre elles ont encore la maîtrise des recettes d’hygiène et de médecine traditionnelle. Elles préparent des shampooings à base d’amadagh, la cendre de lentisque. De la neige fondue est versée bouillante sur une passoire contenant un fond de cendres brûlantes. Taqetart, la décoction obtenue, sera conservée durant des semaines. Son pouvoir moussant et anti-pelliculaire est relevé par l’association de Tounwats, l’écorce de pin et de brindilles d’Amezir, le romarin.

À la faveur d’une éclaircie, les hommes réparent les toitures qui n’ont pas tenu sous le poids de la neige. On vérifie également l’état des jarres et des amphores. Certaines familles ont déjà sorti de grosses quantités d’olives vers les moulins. Elles attendent fébrilement Izid, la trituration, et la récupération de la nouvelle huile qu’elles feront, par devoir et avec une fierté certaine, goûter aux voisines. Ach-vayli, la grosse jarre solidement calée au mur, Tabetit, le tonnelet de bois, Tachevrit, la gargoulette d’argile et les nombreux barils, cruches et cruchons, sont décrassés et nettoyés, leurs fissures colmatées à la cire, prêts à recevoir la sève miraculeuse mordorée de la perte noire.

Le soleil brille. La vapeur d’eau monte du feuillage des oliviers. Les paysans ragaillardis reprennent la cueillette ce dimanche. Ils se dirigent vers les oliveraies. Les enfants animent les ruelles du village, jouant encore dans la poudreuse. Les commerçants ont baissé leurs rideaux, préférant cueillir leurs olives. Que la montagne est belle ! Le mauvais temps reviendra sûrement, autant profiter de ces rares journées ensoleillées.

"L'olivier en Kabylie, entre mythes et réalité"

Éditions L'Harmattan

2008.

Chapitre III

07:45 | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook

Facebook