28/12/2008

Botte à botte (IBRAHIM)

Sous la tente.

J'étais triste, quand je rentrai sous ma tente, le soir du 31 décembre après ma journée de travail. Le soleil s’était couché derrière les sommets du Djurdjura, et l’année nouvelle allait commencer pour moi par une nuit d’Afrique.

Depuis le matin, je faisais tout pour oublier le jour de l’an ; j’avais pressé la besogne, arpenté du terrain plus qu'il ne fallait ; mais le soir, ma bonne contenance m'abandonna complètement quand je me retrouvai seul, mon ordonnance ayant fermé ma tente, après avoir emporté les restes d'un souper auquel j'avais à peine touché, par extraordinaire. Seul, je ne le restais pas longtemps, car un portrait de femme me tenait compagnie mais pour augmenter encore ma tristesse. Mon fidèle Moujik, était à sa place ordinaire sous ma cantine. Et il ne s'expliquait pas mes tournoiements ; est-ce vrai pourtant qu'il ne comprenait pas pourquoi je veillais, dans cette agitation, au lieu du franc et rapide sommeil qui nous prenait tous deux chaque soir, à peine la lampe éteinte ? Non le brave animal devinait ma peine ; de temps en temps, il soulevait son museau, me regardait de ses grands yeux candides et affectueux, et semblait me dire : « Pauvre maître, elle n'est pas là... »

…

Pour se conformer à ma triste pensée, tout faisait rage cette nuit-là autour de mon campement : les chacals, avec leurs cris aigus, perçants, prolongés, éclatant tout à coup et se répondant de tous les points de l'horizon ; les hyènes, au cri plus rare, plus intermittent, et d’un effet si répugnant, comme le spasme qui précède un vomissement...

Quand les bêtes criaient plus fort, les mulets de mon équipage de campagne se levaient effrayés, s ‘ébrouaient sous leur couverture, et la lune projetait alors jusque sur ma tente l'ombre de leurs grandes oreilles. Mon cheval Fakir restait seul impassible ; elle en avait vu bien d'autres, la bonne et solide bête, depuis le campement de la Safia où un lion était venu rugir à cinq cents mètres de nos tentes.

Plus près de moi, autour d'un feu clair dont la fumée montait droit vers le ciel, mes trois tringlots, mon ordonnance et mes quatre assès que m'avait envoyés pour la garde de nuit le douar des Beni-Rhaten, causaient avec animation. La conversation était dirigée, ou plutôt monopolisée, par un des trois tringlots qui représentait dans ce groupe l'homme au courant des choses d'Europe et des habitudes du monde. C'était un Parisien, fils d'un fabricant de chaises en canne de la rue Oberkampf. Il racontait le Jour de l’An à Paris à ses camarades de bivouac, pendant que les quatre assès accroupis devant le feu comme des tailleurs, grignotaient le pain blanc qui constituait pour eux un régal quand venait leur tour de garde ; entre les bouchées, ils marmottaient d'une voix creuse, avec ces raucités gutturales de l'arabe, des versets du Coran, des lambeaux de prière. Testard le Parisien, leur adressait, par ci par là, au cours de son récit, une apostrophe familière « T’as jamais vu ça, toi, mon vieux ? » À quoi l'arabe répondait en écartant les bras, avec le geste qui signifie sous toutes les latitudes : « Makanche sabir ! » Et le discours reprenait au grand ébahissement de mon ordonnance et des deux autres tringlots qui n'avaient jamais rien soupçonné de pareil dans la Corrèze.

C'étaient des réveillons chez la blanchisseuse du boulevard Richard-Lenoir, avec des marrons, du vin blanc et même une crème au chocolat ; c'était le cousin, établi poêlier-fumiste à Lyon, qui avait envoyé à la mère Testard une caisse de mandarines ; c'était la demoiselle de la fruitière de l'avenue des Amandiers avec laquelle on s'était promené, en manière d'amusement, au Père-Lachaise, et qui serait devenue volontiers Madame Testard jeune, si le tirage au sort n'y avait mis bon ordre ; c’étaient des noces, des rigolades, un défilé prolixe de tous les événements qui peuvent marquer le jour de l’An dans la rue Oberkampf. Tout y passait, de proche en proche : la foire au pain d'épices, l'inauguration du monument de la République, le Trouvère où Testard avait été figurant au théâtre du Château-d'Eau. Comme quoi Paris est la première ville au monde, qu'il n'y a pas un endroit où le jour de l’An soit aussi gai et qu'il faut qu'un pays ait un bien mauvais gouvernement pour qu'il vous fasse passer le premier janvier dans l'alfa, à la belle étoile, avec quatre arbis qui ne font que dire leur bréviaire, trois mulets qui ne veulent pas rester tranquilles, et des sales bêtes de chacals et d’hyènes qui gueulent toute la nuit.

…

Botte à botte

Fantaisies militaires.

Dessins de L. Vallet

Paris.

Publications de la « Vie parisienne »

1889.

09:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

22/12/2008

Plus bête que moi (Emile DERMENGHEM)

Un pauvre khammâs (paysan), qui travaillait pour le cinquième de sa récolte, avait réussi, à force d'économies, à mettre de côté quinze cents francs.

Il en dépensa mille pour se marier et enveloppa le reste dans un chiffon.

Mais sa femme et lui étaient toujours inquiets pour leur trésor. Le bruit d'une souris suffisait à les réveiller. La crainte des voleurs assombrissait leur vie.

Un jour ils se dirent : « Nous allons acheter une étoffe et faire un oreiller dans lequel nous cacherons l'argent. Comme cela nous dormirons dessus, bien tranquilles. ».

Un colporteur étant venu à passer dans la taddart (le village), la femme sortit son argent pour acheter une pièce d'étoffe.

« Combien ? dit-elle.

- Fais voir ce que tu as dans la main », dit le colporteur.

Et, ayant compté les billets, il affirma :

« Cela fait juste le prix. Donne. »

Et il partit avec les cinq cents francs.

Le mari rentré à la maison, la femme lui montra le bel oreiller qu’elle venait de confectionner avec son achat et lui dit le prix.

« Malheureuse ! s'écria l'homme. Tu as dépensé pour cacher notre argent, tout l'argent que nous possédions ! Est-il permis d'être aussi bête ? À quoi nous sert la cachette maintenant que nous n'avons rien à cacher ?

- La prochaine fois que tu auras de l'argent, nous le mettrons dedans.

- Crois-tu donc que je gagne si facilement cinq cents francs, moi pauvre khammâs ? »

Et fou de rage il partit, jurant qu'il ne reviendrait qu’après avoir trouvé une femme aussi bête que la sienne et un homme aussi bête que lui-même, qui avait eu la stupidité de l'épouser.

Il marcha longtemps à travers le pays et arriva un jour chez un riche propriétaire qui possédait une caisse pleine d'or et tremblait toujours, lui aussi, à l'idée de la perdre.

Il s'assit, pour se reposer, à la porte, et se mit à répéter : «Astaghfir Allah, ia Rebbt… La Tlah illa Ilah , Mohamed rasoûl Allah... Je demande pardon à Dieu. Ô seigneur ! Il n’y a de divinité que Dieu. Mahomet est l’apôtre de Dieu. »

La femme du propriétaire, qui se trouvait seule à la maison, l'entendit et l’invita à entrer. Mais homme prit un air mystérieux.

« Non merci dit-il. Veille à ce qu'on ne me voit pas.

- Et pourquoi ?

- C'est que je suis le facteur des morts. Je vais chez eux, je reviens, je fais leurs commissions et celles dont on me charge pour eux.

- Ia Rebbi. Justement, j’ai mon père et ma mère qui sont morts.

- Comment s'appellent-ils ?

- Un tel est une telle.

- Mais je les connais très bien ! Je vais faire la prière du dohor (de la matinée) avec eux.

- Alors tu vas me rendre un service. Que Dieu fasse miséricorde à tes parents ! J'ai une caisse pleine d’or pour laquelle je tremble jour et nuit. Dans la peur d'être volés, mon mari et moi nous ne dormons jamais tranquilles. Puisque tu es le facteur des morts, tu vas porter la caisse chez ma mère, dans l'autre monde où elle sera en sûreté, et, quand j'en aurai besoin, je la lui demanderai pas ton intermédiaire.

- Entendu ; avec plaisir.

- Entre donc, et commence par déjeuner.

- Oh ! Merci ! Je n'ai pas faim. »

Et notre khammâs se hâta de partir avec la caisse.

Quand le propriétaire rentra, à cheval, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Sans même prendre le temps de lui faire des reproches, il repartit au galop à la poursuite du voleur. Celui-ci était entré dans un champ de blé et y avait caché hâtivement la caisse, puis s'était accroupi au milieu des hautes tiges. Le cavalier rentra lui aussi dans le champ et ne voyant personne se mit à battre les blés de son bâton. L'homme surgit alors et, se donnant pour le propriétaire du champ, lui fit de violents reproches :

« N'as-tu pas honte de saccager mes épis ? Qui t’a permis d'entrer ici et d’abîmer ainsi mon bien ? Pars tout de suite. Sinon ! »

Le cavalier s'en alla. L'autre prit un chemin de traverse et le rejoignit au tournant de la route.

« N'as-tu point vu passer un homme portant une caisse ?» lui demanda le cavalier sans le reconnaître.

« Mais si ! Il vient justement entrer dans cette maison, à côté.

- Alors j'y vais tout de suite.

- Veux-tu que je te garde ton cheval ?

- Volontiers. Que Dieu fasse miséricorde à tes parents ! »

Il descendit de sa monture, confia les rênes au voleur et rentra dans la maison, où il réclama sa caisse. Il fut alors roué de coups, pendant que le khammâs partit sur le cheval, alla chercher la caisse et rentra chez lui, ayant trouvé plus bêtes que lui-même et sa femme.

René BASSET

Contes Kabyles

Imprimerie Charlot Alger 1945

16:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

13/12/2008

La maison de lumière (Nourredine SAADI)

La nouvelle a dû courir à la vitesse d'une hirondelle car aux portes de la Ville on se bousculait déjà. Les crieurs ne cessaient de s'égosiller : De l’ouvrage, du travail pour bâtir la maison d'un vizir du Dey! Les recruteurs scrutaient des yeux les visages fatigués qui tentaient de se donner bonne mine, leur palpaient les bras, les questionnaient : As-tu déjà oeuvré dans un chantier?

- Oui, moi, moi!

Tous affirmatifs, en choeur, tant la faim les taraudait.

Voilà longtemps que certains campaient là, attendant de pouvoir pénétrer la ville, la Ville des Villes, magnifique, leur Babylone interdite que protégeaient les janissaires.

De partout ils avaient afflué ici, arrivant épuisés, chassés de leurs douars et de leurs mechtas, de leurs campements ou de leurs montagnes par la disette et les années sans galette d'orge ou de froment, vaincus par la sécheresse ou par les sauterelles, décimés par le typhus. Cabayles venus de leurs monts enneigés : les Naith Slimane, les Aït Hichem, les Ouakli, les Beni Hadjerès casseurs de pierre; Boussaadis de leurs oasis asséchées, desséchées par les vents de sable; Aghouatis poursuivant de puits en puits leurs troupeaux décimés. Rejoignant ainsi les Calabrais, les Sardes, les Mahonais, les Morisques qui trainaient de ville en ville depuis Cordoue ou Grenade, leur truelle à la main, leur fil à plomb pesant et leurs sacs de plâtrier sur la tête pour se protéger du soleil. Et ils s'entassaient ainsi aux portes de la Ville, la Ville des Villes, leur Babylone, la grande fille publique couchée devant leurs yeux comme une sirène sur les rivages de la mer. Qu'ils peuvent admirer de loin mais sans jamais y pénétrer. Marabout décrit encore la splendeur mirifique de la Ville pour les arrivants telle que vue par les Anciens, mais ce n’est déjà plus sa voix, c’est celle de son aïeul El Mokhtar Ouakli - que Dieu bénisse sa mémoire - qu'il semble porter.

De partout ils arrivaient pour s'accumuler, s'agglutiner aux portes interdites par les janissaires.

Les uns semblaient à peine descendre de leur dune, suivant un dromadaire famélique, brinquebalant, portant les affaires rescapées d'une tempête de sable et quelques chèvres en viatique …

D'autres étaient partis d'ailleurs depuis des semaines, des mois peut-être, de leurs montagnes crêtées, allant de vallée en vallée, serpentant les lits des oueds, franchissant les collines de pierres, ils avaient marché tant de soleils flamboyants, d'ombres allongées et plus d'une lunaison entière leurs maigres moutons consommés un à un; le soir, quand il ne restait plus un bêlement, ils s'allongeaient autour de leurs kanouns décorés des mains de leurs femmes et fumaient des herbes sèches, des euphorbes et de la jusquiame, du genévrier qui coupent la faim, et sous leurs burnous de laine sales, troués, les étoiles une à une disaient le chemin du lendemain. Seul mon aïeul El Mokhtar Ouakli - que Dieu protège son âme - portait un fusil à pierre et de son canon désignait à son fils, dont il avait tenu à être accompagné, la direction de leur destinée. Puis un soir ils virent la mer étendue comme un miroir et des feux palpitant au loin: la Ville des Villes, hors du temps, la ville au nom d'îles, comme si elle était séparée de tous les autres lieux de cette terre. Les flammes des braseros dansaient sous la théière. Ils avaient débandé leurs pieds sanguinolents, ôtant les vieux morceaux de laine qui leur servaient de sandales, et à pleines lampées ou à la régalade, ils avaient bu la dernière eau de leurs jarres qu’ils transportaient depuis leur pays des Hommes libres, les Imazighen des montagnes et du vent, dont les figuiers, l’orge et le froment ne nourrissaient plus les hommes. Poursuivant les rivages de la mer ils s'étaient arrêtés sur une grève pour faire leurs ablutions, prier le Dieu clément, laver leurs gandouras souillées de sueur et de poussière. Puis ils avaient suivi les sillons de la terre, s'extasiant devant les labours, les arbres fruitiers, les tentes brunes aux poils luisants, semblables aux dos de dromadaires pâturant au printemps, les maisons comme des sanctuaires, et au fond, là, apparut la Ville des Villes sous son immense voile blanc et l’on dit qu'El Mokhtar Ouakli arma son fusil et le baroud tonna comme un cri de joie en direction des palais blancs, des minarets trouant le ciel, des jardins de fruits d’or de Babylone telle que la vantaient les Anciens.

…

- On ne franchît pas cette porte! Ordre du Dey!

Ils s'accroupirent à côté d'autres tas et pensèrent au village, là-bas, aux femmes berçant les enfants de leurs chants ou leur contant Machaho... Kan ma Kan.

Nourredine SAADI

Nourredine SAADI

La maison de lumière

Pages 22 à 26

Éditions Albin Michel

2000

09:38 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

06/12/2008

Ouardia l- Lounis : l'amour du pauvre (Malika DOMRANE)

La beauté ravageuse de Ouardia était légendaire et faisait pâlir les astres.

À sa vue, les gens l'admiraient et se retournaient sur son passage. Tout le monde voulait la saluer. L'eau de la fontaine battait la mesure, les oiseaux chantaient , les branches d'arbre se prosternaient .

Que de louanges sur sa beauté!

Sur le chemin de la fontaine, dans une démarche féline, aux pas tantôt nuancés tantôt cadencés, elle portait une cruche à son dos. À l'eau claire de la source, elle retroussa les manches et remonta ses bracelets, pour se rafraîchir le visage. Elle but dans les paumes de ses mains pour se désaltérer. Elle trempa ses pieds. Elle rinça la cruche et la posa délicatement sous le flot pour la remplir.

Chemin faisant, dans son regard de velours, avec son sourire de douceur, elle salua les passants de sa voix envoûtante. Elle avait le mot pour plaire.

Dans les champs et les prairies, certains bergers caressaient leur flûte et entonnaient des airs mélodieux et des paroles mettant en valeur les charmes et la beauté de Ouardia. Ces chansons sont encore reprises dans les fêtes, de village en village, en boule de neige , ces neiges éternelles du haut Djurdjura qui veille sur Tizi-Hibel:

"Ouardia l-Lounis

Igavgha wuliw

Mi tid smektagh

Ijah errayiw"

L'élue des filles du village, était la convoitise de Mohand Arezki.

Ce jeune homme aimait très fort Ouardia. Il en était fou amoureux et vaincu par la dépendance pour cette femme. Quand il la voyait, son coeur battait la chamade. Il le sentait vouloir sortir de sa poitrine pour s'emparer d'elle.

Fuyant la réalité au quotidien, il égaya sa vie de chimères.

Dans son imaginaire, il rêvait de vivre avec elle, d'amour et d'eau fraîche, habitant une chaumière dans l'empire de la misère.

Troubadour, il chantait:

"Txilem a yemma

Riyid l jawab

Aghiyid taqccict

Ukud nem âjab

Anezdegh atemmu

Elqewt ad-enjab"

Il voulut faire comme tout le monde, et alla demander la main de Ouardia à son père. Celui-ci refusa le jeune homme pauvre .

Fou de colère, il prit le chemin de l'exil à la recherche de la fortune .

L'exilé de circonstance revint bredouille et trouva sa bien aimée mariée. Ouardia épousa, contrainte par son père, un vieux monsieur riche d'une contrée lointaine.

Sur les routes, Mohand Arezki erra pitoyable, victime de sa passion. Il devint la risée des enfants qui le poursuivirent en chantant le sobriquet:

"abuh a-l ghaci

Mohand Arezki

D-ahcayci"

Mohand Arezki naquit pauvre, vécut pauvre et mourut pauvre.

Malika DOMRANE

Malika DOMRANE

Source : Blog

09:39 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

02/12/2008

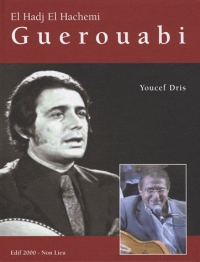

El Hadj El Hachemi GUEROUABI (Youcef DRIS)

Poète et musicien, Guerouabi a su mêler le lyrisme aux bons mots, l’amour à la poésie. Il occupe une place centrale dans le monde de la chanson algérienne, maghrébine et arabe.

Son père, Sâad Guerouabi, originaire de Sour el Ghozlane, ex-Aumale, était venu s'installer dans le vieux quartier de la Redoute à Alger où il avait épousé une jeune Kabyle. De cette union étaient nés d'abord la grande soeur du chanteur, puis El Hachemi le 6 janvier 1938, enfin ses deux autres soeurs. La Seconde Guerre mondiale faisait rage, Sâad fut mobilisé et, lorsqu'il revint de l'armée, il avait contracté une maladie dont il mourut peu après. Sa femme, de santé fragile, ne tarda pas à le suivre dans la tombe. La soeur aînée, Fatma Zohra - de dix ans plus âgée que El Hachemi - s'occupa des enfants jusqu'au moment de son mariage avec Si Samil Driss, un horloger de Tizi-Ouzou. Les orphelins furent alors recueillis par une tante et un oncle paternels, la magnifique tante Taous et l'omniprésent oncle Belgacem, deux êtres extraordinaires de dévouement et d'amour, en dépit de leur condition modeste.

El Hachemi en voulait à la vie de lui avoir ravi trop tôt ce père qu'il aurait tant aimé connaître. De sa mère, il ne gardait en mémoire que la beauté incomparable et la voix si douce qui le berçait les soirs de sa petite enfance - il évoquerait longtemps plus tard, dans sa fameuse chanson annonçant un retour prochain à Alger, El Madania, le lieu sacré où elle repose à jamais.

Malgré son jeune âge, il se sentait responsable de ses deux soeurs cadettes et jouait avec elles au grand frère protecteur. Quant à sa soeur aînée, à laquelle il resterait toujours très attaché, il allait la voir à Tizi-Ouzou pendant les vacances. Beaucoup d'habitants du quartier Aïn Hallouf qui étaient de la génération de Guerouabi se souviennent de ce garçon fougueux qui maniait le ballon rond avec dextérité et qui avait la répartie facile lorsque l'on tentait de le « charrier » sur son accent algérois.

Avec ses camarades de ce quartier populaire qu'était alors Belcourt, il avait commencé à jouer au football, mais une autre passion était née vers l'âge de 9 ou 10 ans, celle de la musique et de la poésie, Il commençait à taquiner le mandole et il découvrait le pouvoir que sa voix exerçait sur les autres.

Dans le même temps, il supportait mal la discipline rigoriste de l'enseignement français de cette époque, tant et si bien qu'il fut renvoyé de l'école primaire par un instituteur irascible, excédé de l'entendre constamment chanter et tambouriner en classe. « Tu n'auras jamais ton certificat d'études primaires », avait-il lancé d'un ton méprisant. L’élève Guerouabi qui, temps, avait changé d'école, revint en fin d'année exhiber le fameux sésame en interpellant son ancien instituteur : « Monsieur, je l'ai eu malgré vous ! »...

Les deux passions de jeunesse de Guerouabi étaient donc le football et la musique.

…

El Hadj El Hachemi GUEROUABI

Pages 37-41

Éditions Non Lieu

et Edif 2000

2007

09:20 | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook

Facebook