30/08/2010

L'Algérie assassinée (Hocine BENHAMZA) extrait 3

...

Dans le quartier européen, des spahis en pantalon bouffant promènent leur désœuvrement. Une foule endimanchée investit les terrasses des cafés où flottent d'aigres effluves d'anisette. Autour du kiosque à musique, pères et mères, jeunes gens, jeunes filles piétinent lentement, tournent, tournent, raides et bien mis. Les épouses se détaillent et se jalousent, les époux se redressent et se saluent. Les cuivres secouent les entrailles, un solo de fifre irrite les oreilles. Kiosque, musique, vêtements, alcools, idées, bocks, glace et limonade, tout vient de France.

Le soir nos promenades nous font découvrir la ville Arabe. Du côté gauche de la rue centrale, des ruelles serpentent jusqu'aux remparts, des impasses butent le torchis des gourbis. À droite, des venelles encadrent à leur extrémité une échappée de vue sur les cimes vertes de la palmeraie. Nous longeons des maisons faites d'une boue prise dans les jardins, délayée et coupée en parpaings séchés au soleil, superposés par assise et mastiqués avec de la boue liquide en guise de mortier. Un encadrement blanchi au lait de chaux égaye quelques portes ; d'autres s'ornent d'une image peinte en bleu qui représente une main ouverte avec un œil dessiné en son milieu : la main de Fatma contre le mauvais œil ; d'autres encore présentent un damier multicolore avec un semis de points rouges, bleus, et verts dans chaque losange.

Des pères de famille à larges pantalons d'un brun sombre, à vastes turbans, s'appuient aux portes à demi assoupis, sur la plus haute marche du seuil. Au milieu des ruelles, des bandes de gamins en courte gandoura échancrée se tiraillent, dégringolent, piaillent. Les tout petits, ventre ballonné et sexe à l'air dorment dans les jupes des matrones assises en tailleur sur des dalles carrées. La chemisette chiffonnée de sueur découvre les cous, les nuques, et le haut des poitrines brunes. De tous côtés scintillent par intermittence des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets de métal vert, jaune, rouge : six à sept à chaque bras, simples anneaux unis ou torsadés en filigrane ou larges anneaux plats, découpés à jour et ciselés. Un paquet de linge sur la tête, des fillettes se pressent vers le lavoir. Pieds nus, voilées de noir, des femmes rasent les murs. Plus bas, des chevaux de cavalerie viennent boire au ruisseau, pêle-mêle avec des ânes, des mules, des juments, des chameaux menés par des palefreniers en guenilles. Au-delà, la fontaine grouille d'arabes occupés à emplir toutes sortes d'ustensiles : bidons, gamelles, guerbas, tonnelets.

Promenade dans l'impasse des bijoutiers. Dans des loges étroites, enfumées, de maigres vieillards à barbe en pointe, coiffés d'un turban noir, soufflent sur des charbons avec un petit soufflet tenu à la main ou façonnent à coups de marteau sur une enclume basse posée entre leurs talons, de petits objets en métal semblables à des joujoux de plomb. Un peu de limaille dans des godets de terre, des peignes, des anneaux de bras d'argent grossier, des boutons en filigrane pour colliers, des épingles. Aucun musulman, aucun chrétien ne daigne s'asseoir à leurs boutiques : ici, les religions -on les croirait inventées pour diviser l'espèce humaine- ne se mélangent pas.

Triste fin d'après midi, Salem, nous fait visiter son lopin de terre dans la palmeraie, un héritage de ses ancêtres. Une fraîcheur délicieuse, une atmosphère sereine, des roucoulements d'invisibles tourterelles. Au ras du sol, de menus carrés d'orge, de poivrons et de tomates dissimulent des plants de haschisch. Au deuxième niveau, des abricotiers, des grenadiers. Au troisième, le frêle élancement des palmiers offre ses vertes cornes aux morsures du soleil. Ensuite, l'Ordonnance nous explique le système de gestion de l'eau « ce don gratuit de Dieu » L'oued Lekier dit-il traverse la ville et à l'entrée des jardins, se partage entre deux conduits fermés en alternance par un barrage d'argile et destiné à couler sur la droite, puis sur la gauche après un nombre d'heures déterminé. Chaque propriétaire a installé plus loin sa prise d'eau sur le canal principal de son quartier et dispose ainsi quelques heures par semaine d'un filet du précieux liquide.

Pendant des heures, nous observons en silence, le manège du gardien des eaux, un vieillard à barbe grisonnante, armé d'une pioche, avec un sablier dans la main. Une ficelle attachée au sablier et divisée par nœuds lui sert à marquer le nombre de fois qu'il a tourné son horloge. L'un des fossés est à sec quand l'autre est plein. Il regarde en même temps couler l'eau et descendre grain à grain le sable qui mesure le temps. Quand il est au bout de sa ficelle, c'est que les jardins du canton ont assez bu, le moment est venu de changer le cours de l'eau. Alors il se lève, démolit à coups de pioche le barrage du premier fossé et en construit un pour le deuxième avec des cailloux, de la terre et de la paille de litière, puis il revient au mur et reprend son calcul.

Sirocco trois jours de suite. Des nuages sanglants barrent l'horizon. Exaspéré, Ferrah gémit au bout de sa laisse. L'air se raréfie. Le vent se lève en bourrasques brûlantes dans un fracas de portes claquées et de tôle arrachées. Les palmiers font un vacarme de mer en furie. Il faut calfeutrer portes et fenêtres et rester enfermés à écouter le crépitement du sable contre les volets. Surtout boire sans arrêt. Nos parents explorent les moindres recoins de la maison à la recherche de scorpions que le vent aurait pu introduire par les cheminées.

Un soir de mai 1936, notre père nous annonce avec un mélange de fierté et d'amertume, sa promotion au grade de capitaine, le sommet pour un indigène non naturalisé Français. Il ajoute : « Encore un déménagement, le dernier, si Dieu le veut, je suis affecté à Médéa. Je vous laisserai en Kabylie, le temps de trouver un logement. » J'allais enfin découvrir El Kantra, le village natal dont ma mère et mes sœurs parlent avec tant de nostalgie.

Notre père a fait réserver tout le compartiment arrière de l'autocar de Boukamel qui dessert Djelfa. Ensuite, nous prendrons le tortillard jusqu' à Blida, et enfin l'autocar « Girard » pour Fort National. Hélas, ni le chien, ni les gazelles ne sont du voyage.

Des heures dans le noir, une relative fraicheur. Seul le ronron assourdi du moteur. Peu à peu, le jour se lève sur une immense plaine rousse, mouchetée d'alfa, embaumée d'armoise. Puis le soleil parait minuscule point rouge à l'horizon. Peu à peu des demi rougeurs, un ciel ambré, puis des fonds qui se colorent, des flammes obliques qui vont à leur tour empourprer les montagnes. Les sables et les rochers. Au milieu du jour, le paysage se met à flamber. L'autocar a fermé ses glaces sur ses voyageurs assoupis.

Hocine BENHAMZA

L'Algérie assassinée

Éditions de Paris

2005

Disponible aussi aux Éditions INAS

10:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

24/08/2010

L'Algérie assassinée (Hocine BENHAMZA) extrait 2

...

Un jour, s'interrompait notre père, je vous dirai l'aventure romanesque d'Aurélie Tidjani *, la jeune épouse ramenée de Bordeaux par le pieux marabout Ahmed Tidjani lors d'une visite officielle dans cette ville (mis il oubliera sa promesse.)

« Ahmed Bensalem avait pris parti pour Tidjani. L'Emir Abdelkader se fit appuyer par les ouled-Serguine. Après de nombreuses batailles, les partisans de l'émir furent défaits, Ahmed Ben Salem se fit alors confirmer, par le gouvernement Français, la qualité de Khalifa de Laghouat.

La paix fut de courte durée. Le Cherif Mohamed ben Abdallah, un notable arabe de grande tente, originaire des ouled sidi-cheikh, une tribu guerrière du sud-ouest et qui avait servi Bugeaud comme khalife de Tlemcen par haine d'Abdelkader, puis avait été destitué à la demande de Cavaignac, séjourna trois ans au Moyen Orient et en revint avec le projet de reprendre la guerre de libération entamée par Abdelkader. Le chérif appela à la révolte les populations de tout le Sahara septentrional et imposa son autorité à Laghouat grâce au mécontentement suscité par la gestion tyrannique d'Ahmed ben Salem.

Trois colonnes Françaises chargées de réduire cette insurrection attaquèrent la ville le 4 décembre 1852. L'assaut fut d'abord donné à une coupole fortifiée qui dominait le site. A l'issue d'une bataille achevée au corps à corps, les Français s'en emparèrent, y installèrent un canon, la hérissèrent de feux et matraquèrent les défenseurs par un tir plongeant. Puis ils donnèrent l'assaut à la palmeraie. La lutte se prolongea dans le centre et se répéta de maison en maison. Les Laghouatis furent submergés. Sur les centaines de cadavres qu'on releva les jours suivants, plus des deux tiers gisaient dans les rues. Deux jours plus tard on s'occupa de l'inhumation. On se servit des cordes à fourrages, des longes des chevaux. On empila les morts comme on put, où l'on put, surtout dans des puits. On dit que jusqu'à présent, la nuit, on entend les gémissements des suppliciés

Un siècle plus tard, sur les marchés du grand sud, les meddahs chantaient encore la tragique fin de deux belles Naïlyettes. Fatima et Meriem. La litanie des détails macabres s'égrenait au rythme sourd d'un tambourin accompagné par les gémissements d'une flûte. Au plus fort de la bataille, un lieutenant et un sergent firent irruption dans la masure des belles. Ils trouvèrent debout devant la porte, un soldat Français qui rechargeait son fusil ; de la baïonnette rouge jusqu'à la garde, le sang s'égouttait dans le canon. Deux autres sortaient en courant et fourraient dans leurs képis un mouchoir et des bijoux de femme. Les deux victimes gisaient sans mouvement, Fatima, morte, sur le pavé de la cour, Meriem, expiante au bas de l'escalier d'où elle avait roulé la tête en bas. On leur avait tout pris : turban, boucles d'oreilles, anneaux de pieds, épingles de haïk. Leurs vêtements ne tenaient plus que par la ceinture autour de leurs hanches dénudées. Dans la cour, témoins du massacre, un fourneau allumé, un plat tout préparé de couscous, un fuseau chargé de laine et un petit coffret vide dont on avait arraché les charnières. Dans son agonie, Meriem avait laissé tomber de sa main un bouton d'uniforme arraché à son meurtrier. »

De nos jours, on ne massacre plus les Naîlyettes. Les plus pauvres fuient leur douar pour la ville, louent une chambre dans le quartier réservé et y reçoivent leurs clients. Après avoir amassé un pécule suffisant, elles regagnent leur douar pour se marier.

Mon père concluant son récit : « demain, c'est la paix Française. On a mis les Arabes dans l'impossibilité de bouger mais non de nuire. Chez nous, en Kabylie, on se venge tout de suite ou on pardonne. Les gens d'ici paraissent incapables de se souvenir, mais le jour de régler leurs comptes, ils seront tout prêts à égorger leurs ennemis, à les émasculer et à leur remplir le ventre de cailloux. En attendant, ils vous disent résignés : "Allah l'avait écrit, Si El Hadj Aïssa l'avait prédit, il nous a condamnés à nous entredéchirer comme des lions forcés, d'habiter la même cage, jusqu'au jour où les Français, ces dompteurs de fauves, viendront nous prendre tous ensemble et nous museler. " »

Le matin, Salem, l'ordonnance de notre père, nous promène en ville, mon frère et moi. Aux carrefours, nous cédons le passage à des dromadaires surchargés, placides, conduits par des nomades à la peau basanée. À l'entrée nord, nous passons sous un arc de triomphe encore habillé des festons des fêtes du centenaire de la conquête de l'Algérie. Dans la rue principale, nous dit-il, on avait fait défiler, en costume de 1830, les descendants des tribus vaincues. Les chefs se prosternaient devant les officiels, remettaient leur épée au général et un genou à terre, demandaient "l'amane". D'un geste magnanime, ce dernier les relevait et leur faisait crier « Vive la France ! »

Dans le quartier européen, des spahis en pantalon bouffant promènent leur désœuvrement. …

...

Hocine BENHAMZA : L'Algérie assassinée

Éditions de Paris ; 2005

* Un livre lui a été consacré :

Aurélie PICARD, princesse TIDJANI de José LENZINI (1990)

Une nouvelle parution (2006) porte le titre Aurélie PICARD, princesse des sables

08:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

20/08/2010

L'Algérie assassinée (Hocine BENHAMZA) extrait 1

Hocine Benhamza, né en 1930 en Grande Kabylie, fils d’un officier de spahis qui, de ses dix enfants, "voulait faire de bons Français", a découvert la démocratie dans les réunions de tajmât, les valeurs républicaines à l’école française et l’idéalisme au collège des Pères Blancs d’At Yenni.

…

Je suis né en 1930, un siècle après la prise d'Alger, à El Kantra, un hameau de la Grande Kabylie, à trois heures à l'est d'Alger.

Mon père, un impressionnant officier de Spahis : cheval rouge, uniforme kaki (pantalon bouffant, tunique serrée), houseaux de cuir rouge, éperons nickelés, un guenour sur la tête. Francophile jusqu'à la moelle des os. Rescapé de la guerre 14/18, (il a « fait » Verdun) et des campagnes au Rif Marocain en 1912 puis en 1924. Chevalier de la légion d'honneur, il est chamarré de médailles commémoratives. Au village, on le surnomme « le spahi coupeur de têtes ».

Pieuse et illettrée, ma mère tremble devant ce rude mari, de vingt-sept ans son aîné.

Les seuls étrangers ? une poignée d'Arabes qui arrivent juste avant les grands froids pour troquer leur blé contre nos figues sèches et notre huile d'olive. Ils font baraquer leurs dromadaires, les déchargent, passent la nuit sous l'olivier de la mosquée, les rechargent à l'aube et repartent aussitôt.

Ce sont les seuls souvenirs de ma prime enfance à El Kantra. Un jour, notre père, ayant fait son temps à Aumale (Sour el Ghozlane), nous emmena à Laghouat où il venait d'être affecté.

Nous sommes en 1934. A l'époque, j'ai trois sœurs et un frère, nés au gré des affectations de notre père : Semina, l'ainée, à Aumale, Khedidja, la cadette et moi-même à El Kantra, Mohamed, mon ainé à Bou Saâda, Fatima ici même (Laghouat), un an après notre installation dans cette oasis. Semina et Fatima sont des rousses à peau laiteuse, Khedidja et moi peau brune, cheveux noirs, Mohamed, (je l'appelle Maomet) a la peau claire et les yeux verts. Notre père est grand roux, notre mère, petite et brune.

Entourée de remparts, Laghouat chevauche d'ouest en est, trois collines, entre une plaine au nord, et le désert, au sud. Côté nord, une pente encombrée de maisonnettes ; côté sud, le terrain plus escarpé, parfois à pic, présente un habitat épars. Un revers caillouteux au couchant, au levant une longue dune de sable roux. L'éminence intermédiaire se couronne d'un hôpital, vaste construction de maçonnerie solide blanche, aux murs aveugles, plantée sur un énorme piédestal de rochers bruns.

Nous habitions une maison à terrasse, propriété du Khalifa Djelloul, comme d'ailleurs toutes les bâtisses du quartier. Façade unie. Sur trois côtés de la vaste cour carrée, trois compartiments en fer à cheval. Celui de gauche sert d'écurie au cheval de mon père. Un haut mur protège la cour des regards. Ma mère et mes sœurs vivent en recluses.

Petites, frêles, yeux noirs saillants, dos fauve, ventre blanc, courte queue incurvée vers le haut, fines cornes noires torsadées et pointues, Messaoud et Aïcha, un couple de gazelles cédées à mon père par un nomade pour une poignée de douros, gambadent dans la cour sous le regard jaloux de Ferrah, le chien de garde, enchaîné en permanence, une belle bête au museau pointu, les oreilles droites, le pelage fauve, la queue à longs poils blancs, peut être un lointain croisement de loup et de chacal.

C'est l'hiver. Un froid sec, un vent aigre. J'installe Messaoud sur une peau de mouton, devant le feu de cheminée du salon, je sors dans la cour pour en ramener Aïcha ; à mon retour, Messaoud s'est éclipsé par la porte de la chambre voisine. Je ressors pour le porter près du feu mais dans l'intervalle, Aïcha a filé. Je poursuis mon manège jusqu' à l'essoufflement sous l'œil amusé de ma mère.

Je suis sujet à des angines. Meriem, une octogénaire édentée, vient me martyriser la gorge avec une tige de bois lisse enduite de cade, de miel, et de citron. Dès qu'elle a le dos tourné, je livre aux flammes l'instrument du supplice.

Certains soirs, à la veillée, quand notre père est de bonne humeur (ça lui arrive), il nous raconte des bribes de l'histoire de Laghouat, jadis habitée par deux tribus arabes rivales, les Hallafs et les Ouled-Serguine. En 1828, le khalifa Ahmed Ben Salem, chef des Hallafs, massacra Lakhdar, le caïd des Ouleds Serguine et resta seul maitre de la ville. La lutte reprit en 1838. En ce temps là, l'Emir Abdelkader cantonnait depuis neuf mois à Aïn Madhi, une ville fortifiée située à vingt lieues à l'est de Laghouat et dont le chef, Ahmed Tidjani, refusait de reconnaître son autorité pour avoir signé en 1834 un traité de paix avec le général Desmichels.

Un jour, s'interrompait notre père, je vous dirai l'aventure romanesque d'Aurélie Tidjani …

L'Algérie assassinée

Éditions de Paris

2005

Disponible aussi aux Éditions INAS

08:51 | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook

Facebook

15/08/2010

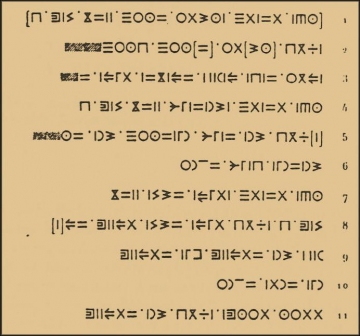

Etude de la stèle de DOUGGA (Ali Farid BELKADI)

…

C’est au provençal Thomas Darcos que l’on doit la découverte et la mise au jour en 1631 dans la partie orientale du Mausolée antique de Dougga (Thugga), à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tunis, d’une importante stèle dénommée: (la) dédicace du mausolée de Dougga (Figures: 9 et 10). Celle-ci, qui est incisée à l’aide d’un outil effilé, est formée de deux blocs de 70 centimètres de hauteur, juxtaposés horizontalement. Celui de droite qui porte le texte libyque est long de 99 centimètres. Celui de gauche, inscrit en caractères puniques -écriture des phéniciens de Carthage- est long de 114 centimètres. Les deux textes comprennent sept (7) lignes d’écriture chacun. Le texte gravé en phénicien de Carthage est intact, alors qu’il manque le début des trois premières lignes à la partie gravée en vieux-berbère.

…

On remarquera d’emblée que la première phrase, fortement ornementée sur le plan graphique, est réitérée en leitmotiv sous forme de couplet, à trois reprises dans le texte: lignes 1, 4 et 7 (Figure 13). Il s’agit d’une strophe lyrique. Une même quantité syllabique agencée selon un centre strict, réalisé autour du groupe de mots STN TUNTGH’, nous renvoie aux règles de la versification commune aux peuples de l’antiquité. Que l’on retrouve encore de nos jours dans la poésie traditionnelle des aèdes berbères ainsi que dans la poésie populaire à caractère dialectal, le Chi’r Al Malħoun ou “poésie (vocale) orale”.

La strophe leitmotiv figure aux lignes une, quatre et sept:

1…. STN TUNTGH’ NSSTR USRGH’ LUS INTH D

4…. STN TUNTGH’ NSZNUNGT LUS INTH D

7.....STN TUNTGH’ NTGKN USIN LUS (dans cette dernière ligne de l’inscription, IHTH D est renvoyé au segment suivant, N° 8, comme pour relancer le rythme du texte). En se reportant à l’ensemble de l’inscription, on remarquera dans cette structure la présence de rimes, qui donnent à la stèle une tournure littéraire incontestable:

Les Rimes en D: Ligne 1: INTH-D. Ligne 4: INTH-D. Ligne 7:INTH-D.

Les Rimes en GH’: Ligne 2: Ed SeR’AGH’. Ligne 5: USiRGH’. Les Rimes en N: Ligne 3: TAGIKAN Ligne 8: TATSINN (En langue berbère les terminaisons en N ne sont pas muettes, contrairement au mot français “Lien” par exemple ou “bien”. Dans MASENSEN, qui est le nom du roi berbère Masinissa, on émet le son final N.

Les Rimes en R: Ligne 6: NEJJAT AWZIR. Ligne 10: IZETWAN

ASISER.

Ainsi que les Rimes en T: Ligne 9: UTKELKELT Ligne 11: UTIKLI T. Il s’agit bel et bien d’une prosodie rigoureuse, au rythme soutenu, plutôt que d’une succession invariable et rébarbative de noms propres non attestés et inventés par J-B. Chabot.

Translation:

“Tisser (en étant) enceinte (et irascible), (malgré) les élancements de la douleur, tel est le singulier caprice de la belle-soeur.

Oppressée par la douleur, toute décrépie (de mine) et au bord de l’évanouissement.

(Elle étouffe) en sueur (elle est) gémissante, le visage blafard. Tisser (en étant) enceinte (et irascible), elle sursaute écorchée par son point de coté (dû à la pneumonie) (qui soudain la fait s’enrouler sur elle-même), tel est le singulier caprice de la belle-soeur. Oppressée, elle devrait se soigner, son point de coté à moitié vieux (qui dure) (qui se prolonge).

Son point de coté oublié (comme un endroit omis par la charrue dans le champ).

Tisser (en étant) enceinte (et irascible), le visage blafard, alors que nous la conjurons de s’enrouler au chaud (de se couvrir). Oppressée le visage blafard, nous l’avons exhortée à se faire aider, afin de ne pas aggraver (sa toux).

Ainsi que de faire attention au fil de chaîne (du tissage) et à l’enfant qu’elle porte dans son ventre roulé en boule et à dorloter (à en prendre soin). Le temps encore se couvre, qu’elle s’enveloppe de vêtements chauds et se repose.

Sinon elle mettra bas, en suppurant et la poitrine prise (pneumonie).

Qu’elle prête donc attention à nos conseils, en changeant de conduite”.

Ali Farid BELKADI

Association Mashwasha Histoire & Archéologie. Paris

Une épigraphe littéraire libyque du IIème siècle avant J.C.

07:24 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

02/08/2010

Ourida (Louis CHARRIER)

Ourida (Louis CHARRIER)

C'était un honnête coquin couvert du burnous de la religion.

(SHAKESPEARE traduction libre).

Sur la pente où, groupés, le myrte, l'azerole,

Le cactus épineux et le figuier trapu

Font un silence ombreux, parfois interrompu

Par un ruisseau tombant au pied de quelque saule,

Menant au Marabout, maison blanche à coupole,

Est un chemin étroit, tracé comme on a pu.

Il va se dessinant sur le rocher, l'argile,

Tantôt frais serpentant, tantôt raide et pierreux ;

Des peintres, on croirait, l'ont fait exprès pour eux.

Pour le dire en un mot, c'est le sentier Kabyle :

Il vaut, à mon avis, un boulevard de ville.

Il n'y passe, en tous cas, pas tant de malheureux !

À travers les massifs, les stipes et les branches

Que le lierre à jour décore en festonnant,

On peut y voir soudain, — outre un site étonnant, —

La rieuse Kabyle aux yeux noirs, aux dents blanches,

Coquette, à petits pas et balançant les hanches,

Vers la source rocheuse, alerte s'en allant.

On y peut rencontrer un Très-Saint Personnage

— Ce très n'est pas de trop, il est fort en usage

Dans bien d'autres pays de la Foi pénétrés.

Sans ce très rien de vrai, il faut que ce soit très :

Le très Saint Sacrement et la très Sainte Image,

L'Église montre tout —moins les très Saints Châtrés —

Fermons la parenthèse .—Il est une marotte,

Que vous connaissez bien : d'après la gent dévote,

Nous venons d'attaquer la Re-li-gi-on,

Et nous moquer de Dieu ! —Dieu c'est donc la calotte?...

Par tous les Saints crasseux, Divine Passion,

Que tu sais inspirer les enfants de Sion !

Suivons notre sentier, laissons dans leur misère,

La plaine, les marais, bas-fonds déshérités,

Les sommets sont par Dieu plus souvent visités ;

Un faîte fut toujours propice à la prière.

Et le Saint qui sait fuir la charrue et la guerre,

Se rapproche du ciel, de ses félicités

...

Ourida

Conte kabyle

Imprimerie Pézé

Alger, 1880

09:52 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook