30/11/2011

Pour l’honneur d’un village (Ali MEBTOUCHE) 1

Chapitre II

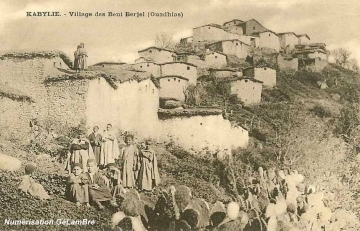

Parmi tous ces hommes que la France coloniale avait contraints à s'expatrier ou à prendre le maquis pour échapper à la machine infernale de sa justice, il y avait le dénommé Ouali. Il était encore enfant lorsque son père, ses grands-parents et tous ses cousins, par peur des représailles, furent obligés de quitter leur village natal, situé à Tizi Hibel, dans les monts du Djurdjura. Comme des milliers d'autres, ils durent fuir leur région natale pour échapper à la répression coloniale.

Après des mois d'errance à travers la Kabylie, ils trouvèrent enfin refuge de l'autre côté de la vallée de l'Oued Sibaou. Ils furent accueillis par une tribu de Ait Aïssa Mimoun, établie dans la commune de Ouaguenoun. Après qu'on leur eût accordé le droit d'asile (lannaya), le grand-père de Ouali et toute sa famille s'installèrent dans un petit village nommé Imkechren, face à la ville actuelle de Makouda. Ils se joignirent à une petite tribu du nom de At Yahya.

Dès leur arrivée dans ce village, habité par quatre tribus dont les At Yahya, le grand-père de Ouali, son père et tous les siens se mirent au travail, comme tous les nouveaux migrants. Avec des branches, ils construisirent deux gourbis dans un terrain d'une centaine de mètres carrés offert par la tribu d'Aït Yahya. Ils défrichèrent quelques lopins de terre en dessous du village pour en faire un potager. Ils se mirent à greffer des oliviers et planter des figuiers et d'autres sortes d'arbres fruitiers susceptibles de les nourrir dans ces endroits très accidentés dont personne ne voulait.

Depuis qu'on l'avait chassé avec sa famille, Ouali avait gardé une haine aveugle à l'égard de tous les individus qui, de près ou de loin, représentaient l'autorité coloniale. Comme la plupart de ses compatriotes que la France avait exclus du savoir, Ouali n'avait jamais mis les pieds dans une école. Il suivit le chemin de ses ancêtres, de rudes paysans. À l'âge de dix-neuf ans, les membres d'une famille du village voisin nommé Menaâm, situé dans une cuvette en contrebas de son village, lui accordèrent la main de leur fille. L’année qui suivit le mariage, le père de Ouali mourut malheureusement de maladie. Après la mort de son grand-père et celle de son père, Ouali devint désormais le chef de tous les siens. C'était à lui de se débrouiller pour nourrir et protéger toute sa famille.

Il était prêt à prendre la relève de son père. Avant de mourir, ce dernier lui avait appris à se servir de son fusil, avec lequel il avait lui-même combattu les soldats du maréchal Randon quelques années auparavant. Il le lui laissa en héritage, en espérant que peut-être un jour viendrait où son fils pourrait le venger des ennemis qui s'étaient approprié sa terre (tamurti-s). Bien qu'il se sentît un peu intimidé dans ce village qui avait pourtant adopté sa famille, Ouali hissait avec fierté le fusil laissé par son père sur son épaule et partait dans la campagne (leghlla) chasser les perdrix et les lièvres avec son voisin et meilleur ami M'hand. Il était le seul à avoir un fusil de chasse dans le village. Posséder une telle arme, à l'époque, était un privilège et en même temps une protection contre tous les dangers qui pouvaient menacer sa famille et même son village. Cette situation assurait à Ouali le respect de tous les villageois...

Depuis cette honteuse défaite, la Kabylie, sombrait encore davantage dans la misère. Pour survivre, les hommes étaient obligés de s'expatrier dans les grandes villes comme Alger. Certains se faisaient embaucher dans des domaines agricoles appartenant aux colons, pour préparer la terre à la culture des primeurs, piocher sous les orangers et engranger les récoltes, mais surtout pour cueillir les oranges et les mandarines au moment de la saison.

…

Pour l’honneur d’un village

Éditons Kirographaires

2011

08:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

17/11/2011

De Tagmount-Azouz à Taourirt-Abdallah (E. LAYER) 2

TAGMOUNT-AZOUZ * (BENI-AÏSSI)

TAOURIRT-ABDALLAH ** (BENI-OUADHIA)

…

Au départ, la route pour gagner Taourirt-Abdallah atteste, à la traverse d’un proche village, l’insuffisance de la voirie. Il faut quitter le chemin, s’engager clans un étroit sentier où deux mulets ne sauraient se croiser; on doit éviter un passage infranchissable, un rapide sans eau, pourrait-on dire, en un mot un chaos de pierres dégradées par les torrents que précipitent, de temps à autre, au flanc des monts et parmi les vaux, les pluies trop rares et par contre trop violentes que ménage un climat capricieux.

Le mauvais pas franchi, on s’engageait sur le versant d’un vallon délicieusement boisé ; des allées, tracées comme clans un parc, déroulaient leurs multiples lacets sur une pente s’abaissant avec la déclivité d’un angle trop aigu.

Au pied du massif s’écoulait un oued dont l’eau limpide laissait voir un fond de galets polis à souhait par le cours hâtif des eaux. Quelques moments furent donnés à contempler dans ses aspects divers le superbe vallon. La lumière et l’ombre se disputant le soin de le mettre en beauté, se jouaient tour à tour sur la verdure printanière. De ci de là des restes de brumes matinales demeuraient arrêtés au pied d’un contour auquel les avait adossés la brise.

Après avoir d’un côté aspiré à descendre il fallait de l’autre remonter au faîte et pour cela tout d’abord franchir l’oued à gué. La chose se fit sans autre incident que l’arrêt injustifié, suivant le touriste, de sa monture au beau milieu du courant. Le mulet d’ailleurs se rendit, sans marquer d’entêtement, à l’invitation d’avancer que lui avait adressée, sans brutalité, mais de façon péremptoire, le guide kabyle.

Pendant les lenteurs de la montée, ce guide engagea la conversation et, fait à noter, de même qu’un grand nombre d’indigènes, ce Kabyle parlait fort bien le français. Les Pères Blancs ont été des premiers à propager notre langue» chez les montagnards. L’entretien avait un but intéressé ; comme beaucoup de ses compatriotes Mohammed désirait aller en France pour gagner de l’argent car, ajoutait-il, quand on a de l’argent, on a l’intérêt, Or, avec les us et coutumes du pays le capital est très productif ; un prêteur recommandable, modéré clans ses prétentions, se contente de vingt-cinq pour cent l’an. Or, bien qu’il semble ironique de parler d’honnêteté pour des prêts consentis à pareilles conditions, il paraît que le taux qui vient d’être indiqué se justifie par ce fait que les propriétés données en garantie étant de minime valeur, il arrive qu’en cas d’exécution judiciaire les frais dépassent souvent la valeur du gage.

Pour en revenir à notre Kabyle, « prends-moi pour ton domestique », et sur le refus qui lui était opposé il insistait ajoutant : « Toi, tu es riche, tu as de l’argent ». Il était clair que dans sa pensée d’humble terrien un homme qui venait se promener dans les montagnes avait de l’argent à perdre. Pourtant cet indigène aimait sa montagne et, s’il s’en éloignait, à l’exemple de ses deux frères, ce serait pour amasser un pécule, fût-ce aux Antipodes, et revenir prendre son logis sur une des crêtes du pays natal.

Le versant gravi, on quittait les bosquets, on traversait un plateau couvert de champs d’orge. Puis c’était un chemin tracé à flanc de coteau, surmonté à droite par un village indigène, surplombant à gauche un panorama s’étendant jusqu’au Djurjura. Après quelques minutes, on arrivait à la Mission des Ouadhias ; l’aspect extérieur des constructions rappelait les autres stations.

L’heure de l’arrivée des voyageurs était précisément celle de la sortie des classes, une centaine d’enfants se précipitaient joyeusement au dehors. En apercevant l’étranger, un vieillard à barbe blanche, cette niasse scolaire se précipita vers lui d’un élan unanime. C’était une bousculade, chacun voulant, pour manifester son respect au vénérable vieillard, saisir sa main, y poser ses lèvres avant les camarades. Les plus petits, et ceux-là étaient tout petits, étaient plus empressés, disons plus indiscrets encore que les autres.

Enfin, les Pères accourus purent remettre de l’ordre dans ce désordre et faire à leur hôte d’un jour l’accueil accordé à un ami attendu, et cela grâce à leurs excellents confrères.

Aux Beni-Ouadhia on est au centre à la fois d’un groupement de villages kabyles tout à fait rapprochés les uns des autres et au centre en même temps d’une jeune et florissante chrétienté. Outre des familles entièrement chrétiennes, on trouve des néophytes dans beaucoup de maisons, et ces convertis, comme aux origines de l’Eglise, exercent une action de prosélytisme actif et charitable, guidés qu’ils sont par la sagesse des Pères. Il conviendrait de remarquer que, s’il suffit pour devenir musulman de prendre un burnous, une chéchia et de prononcer une formule, il n’en est pas de même pour faire profession de foi chrétienne. Dans une maison le Père s’informait de l’état d’instruction d’une grand’mère aspirant au baptême.

* TAGUEMOUNT-AZOUZ

** TAOURIT-ABDALLAH dans le texte

Ernest LAYER

PAR MONTS ET PAR VAUX

Poésies populaires Kabyles

1913

09:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

05/11/2011

De Tagmount-Azouz à Taourirt-Abdallah (E. LAYER) 1

TAGMOUNT-AZOUZ* (BENI-AÏSSI)

TAOURIRT-ABDALLAH* (BENI-OUADHIA)

En fort modeste équipage, avec une mule pour monture, un jeune polisson pour guide, un touriste gagnait les montagnes de Kabylie; il se rendait à Tagmount-Azouz et à Taourirt-Abdallah, deux des missions établies par les Pères Blancs aux Beni-Aïssi et aux Beni-Ouadhia sur les pitons de cette région convulsée.

…

Le départ eut lieu au petit matin, le ciel était semé de quelques nuages; brise et nuées s’unissaient pour prolonger la fraîcheur de la nuit. On cheminait à l’aise à l’abri d’un impalpable vélum s’amincissant peu à peu sous le rayonnement de la lumière grandissante.

Tout était joie pour l’oeil alors que quittant la plaine on s’engageait sous le couvert d’une jolie route bordée de grands figuiers. À droite, le contour d’un contrefort couvert de champs d’orge ; à gauche, au fond d’un abrupt ravin, un mince oued dont le filet d’eau, se glissant parmi les rocs, tombait par instants en cascades. Troncs, ramures, sombres feuillages encadraient à merveille çà et là des aperçus sur la plaine et sur les montagnes dont la lointaine silhouette se perdait à l’horizon en bleuâtres vapeurs.

À l’un des tournants, la gorge devenue plus étroite paraissait, comme prise de coquetterie, réclamer pour elle seule, pour son austère beauté, une exclusive admiration. Le gazouillis du ruisselet, coulant à ses pieds, ajoutait au charme discret du jour voilé d’ombre, celui d’un murmure très doux.

De loin en loin un indigène drapé noblement dans l’antique burnous, des femmes, des enfants, les plus petits ballotés sur les reins de la mère où d’une soeur, venaient animer la route. Puis ce fut la rencontre d’un groupe de femmes kabyles remplissant des amphores de rouge poterie, dans une vasque ménagée parmi les grès, par l’écoulement séculaire des eaux. Les vases pleins, on s’aidait à charger en arrière le lourd fardeau retenu sans coquetterie, mais non sans grâce, par le bras replié sur l’épaule.

Mais le spectacle fut divers; au faîte de la montée, le rideau d’arbres disparu, on cheminait sur le contour d’un cirque tel que la nature en sait tracer; une arène où des milliers d’hommes pourraient évoluer sous les regards d’une foule telle que l’on n’en saurait réunir. En arrière, c’était des crêtes en hémicycle dont l’onduleuse silhouette se relevait en pitons couverts de grands villages.

En gravissant la route tracée en gradins sur le revers de l’enceinte qu’il fallait franchir, on voyait soudain, avant d’arriver au faîte, se profiler à l’horizon la chaîne dénudée et grisâtre du Djurjura. À l’heure de midi, sur les sommets de l’âpre montagne, étincelaient les neiges, impressionnante parure, dont les rayons sans ménagement du soleil d’été, dépouillent brutalement les cimes chaque année.

À quelque distance, on quittait le chemin pour suivre une sente conduisant à la mission de Tagmount-Azouz, située à l’extrémité d’un vallon, à la suite et au-dessous d’un village indigène, sur la partie extrême d’une crête. On apercevait à distance la construction assez vaste pour satisfaire à toutes les nécessités de l’oeuvre ; c’était un grand bâtiment composé d’un sous-sol et d’un étage ; au centre, un modeste clocher signalait la chapelle.

À Tagmount, comme clans les autres stations, les ressources fournies par la charité ont été scrupuleusement ménagées pour le plus grand profit des âmes. Le visiteur retrouva parmi les Missionnaires et devait rencontrer le lendemain, à Taourirt-Abdallah, aux Ouadhias, chez leurs confrères, un accueil pareil à celui dont le souvenir l’avait ramené en Kabylie.

Dans l’une et l’autre station, les remarques faites furent semblables; elles se complétèrent seulement, encore furent-elles insuffisantes, car chez les Pères Blancs l’esprit de renoncement, l’humilité, laisseraient ignorer des mérites dont l’évidente sympathie des populations donne la claire intuition. Que l’on parcoure avec un religieux le proche village, on le voit accueillir le sourire aux lèvres, et les enfants, les tout petits aux bras de leurs mères, tendre tout réjouis la main pour recevoir le bonbon accoutumé. C’est l’addition aux services rendus à l’enfant à tous les âges, par l’école, par le dispensaire, de douceurs appréciées par de pauvres gens chez lesquels on ne connaît pas le superflu.

Les susceptibilités jalouses n’existent pas à l’endroit des Pères Blancs qui savent d’ailleurs, par leur discrétion, ne les mettre jamais en éveil. On apprend beaucoup en visitant un village en compagnie de ces missionnaires qui aiment à faire connaître les conditions de vie très rudes des populations kabyles, à les montrer dignes d’intérêt par leur laborieuse énergie, leur intelligence et certains traits de caractère. C’est ainsi que, prenant soin de mettre en lumière les mérites de ceux qu’il évangélise, un Père faisait remarquer à son hôte deux jeunes enfants qui passaient près d’eux à la tombée du jour : Ce sont, dit-il, des enfants de pauvres ou de veuves, ils vont aller dans chaque maison, et partout on prélèvera pour leur famille deux cuillerées de couscouss ; au retour, la gamelle sera pleine. Comme conclusion, le missionnaire ajoutait : « En Kabylie personne ne meurt de faim ».

Qu’il s’agisse des misères morales des indigènes, les Pères sont très sobres de détails; c’est à d’autres sources qu’il faut puiser pour en mesurer l’étendue.

La Mission comprend un établissement des Soeurs Blanches établi sur une plate-forme formée par un arrêt de la déclivité du versant. Là, comme chez les Pères, tout est simple, avec la parure unique de la belle tenue, caractère propre de ces établissements congréganistes où l’on connaît et pratique l’art de bien faire avec de faibles ressources.

Le visiteur fut conduit tout d’abord dans une gracieuse chapelle, et, sous l’impression éprouvée, l’éclat de la lumière très pure inondant le sanctuaire lui paraissait exprimer par un reflet symbolique les sentiments inspirateurs d’âmes groupées, en pays infidèle, au nom du Christ libérateur.

…

* TAGUEMOUNT-AZOUZ

* TAOURIT-ABDALLAH dans le texte

PAR MONTS ET PAR VAUX

Poésies populaires Kabyles

1913

08:42 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

26/10/2011

Les heures vraies d’Izerraguène (Slimane ZEGHIDOUR)

Dans une chronique parue dans ‘’Le Quotidien d’Algérie’’ (27 août 1992), Slimane Zeghidour évoque les lieux de son enfance en ces termes : "Avant tout, il faut appeler un chat un chat et le chef-lieu de ma commune natale Merdj Izerraguène, et non pas Errakène, comme le veut l’usage administratif d’une arabisation par l’absurde de cet onctueux nom. Merdj Izerraguène, ‘’Pré aux sentiers qui bifurquent’’ en arabo-berbère. Le nom Errakène fait plus penser au Zaïre ou au Pays Basque qu’à la Kabylie des Babors (…) C’est à perdre son latin, son arabe et son kabyle.

Erraguène me convoque chaque année (…) C’est le berceau, le terroir, le reliquaire de la famille, l’album de l’enfance. Ce n’est pas tout. C’est aussi un concentré explosif de l’Algérie profonde, celle qui n’en finit pas d’écrire l’histoire de ce pays, même si elle n’a toujours pas droit au chapitre. Celle qui ne sait ni lire ni écrire mais qui n’a pas encore dit son dernier mot. L’Algérie du Djebel, un havre de paix que cette cuvette d'eau limpide où se reflète le plus luxuriant maquis qui soit. Ajonc, bruyère, lentisque, chêne vert, peuplier, sureau, frêne et cèdre millénaire donnent le ton : vert bouteille”.

Le texte de Slimane Zeghidour continue en rappelant une vérité de la géographie physique que beaucoup de nos écoliers ignorent et que nos gestionnaires ne trouvent peut-être pas nécessaire de connaître : dans cette région, il pleut trois fois plus qu’à Paris ou à Brest, mais les foyers et les ménages ont toujours soif à côté d’un barrage constituant un lac artificiel stockant quelque 200 millions de mètres cubes d’eau limpide et cristalline venant de la montagne.

"Du temps de la guerre, de mon enfance dans le camp de regroupement du Merdj que recouvre désormais le barrage, la ‘’Citi’’ avait tout d’un village alpin : héliport, cinéma, terrain de sport, piscine, supermarché, librairie, clinique et téléphone bien entendu. Un vrai petit coin de paradis. À ceci près que l’Algérien n’y était admis que comme écolier ou travailleur journalier. Mais, à l’Indépendance, la ‘’Citi’’, au lieu de devenir entièrement algérienne, cessa tout simplement d’être".

La Cité disparaissait chalet après chalet. Toutes les infrastructures ont fini par être anéanties. Slimane Zeghidour, révolté par tant de bêtise et d’aveuglement ayant accompagné l’Indépendance du pays, illustre par des photos accompagnant son témoignage l’état de la cité avant et après l’Indépendance. Ce sont de très belles bâtisses qui occupaient les sommets des collines et qui ont fini par ‘’s’évanouir dans la nature’’. "Ce pays est paradis raté. Sera-t-il un enfer accompli ?", s’inquiète l’auteur avant de déplorer : "L’abandon, l’exode, la lumière de la ville, le kamis relèguent déjà dans l’ombre la gandoura, le conte populaire, le foyer rural, l’attachement au terroir. Ne serait-ce que pour cela, je ne saurais rester indifférent à l’agonie d’El Ouldja".

Dans les vignettes de M’quidech

Installé à Alger, Slimane Zeghidour arrête ses études au Certificat d’études. À partir de 1970, il travaille comme dessinateur de bandes dessinées et il fut l’un des pionniers de ce métier et de cet art en Algérie. Il se souvient de ces moments-là : "Dès 1970, alors que l’Algérie officielle ne jurait sur le papier et par la parole que par l’autogestion, nous avions une cotisation pour financer une route à El Ouldja-Izerraguène. Je me revois encore remettant mon petit salaire de dessinateur du journal ‘’M’quidech’’ à mon grand oncle Messaoud.

Avec cet argent, il avait mis au travail la jeunesse désœuvrée de la mechta. Un an après, la première voiture arriva. Un fonctionnaire venait répertorier la terre à exproprier ‘’au profit de la révolution agraire’’. Comme inauguration officielle, on ne pouvait faire mieux. La ‘’route’’, aujourd’hui mal en point, que nous avions percée pour y ramener le progrès n’aura facilité en fait que l’exode de toute la jeunesse. Ziama, Jijel, Alger, Marseille et Paris pourraient en témoigner". Slimane Zeghidour finira lui aussi par s’installer à Paris à partir de 1974.

Il continuera son travail de dessinateur de BD. En 1979, les éditions de ‘’La Pensée sauvage’’ publient un album de Zeghidour sous le titre : ‘’Les Nouveaux immigrés’’.

…

08:08 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

21/10/2011

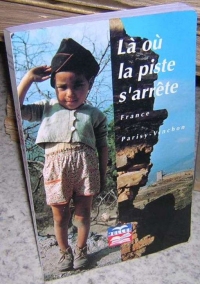

Là où la piste s’arrête (France PARISY-VINCHON)

Je sens le genou du Colonel frôler le mien : grande est mon envie de lui donner un bon coup dans la cheville, mais puis-je poser ce geste sans déclencher d'esclandre ? Je ne me contente de croiser les jambes, mon talon en avant-garde. Quand surpris, il se tourne vers moi, mon regard attend le sien :

- Merci de me proposer votre voiture ; je ne suis pas venue rechercher le confort. Dans tout pays différent du sien, pour le connaître et le conquérir, il faut vivre selon ses coutumes. La marche n'en est-elle pas une ici ? Pourquoi m'y soustraire-je ?

Dépité, il s'adresse aux autres officiers sur des sujets moins anodins ; jusqu'au café. Je vais être transparente, heureuse de ce désintéressement. En quittant le mess, après un échange de politesses assez distantes, Monnot et Ferras éclatent de rire.

- Pas content le Colonel ; vous lui avez bien rivé son clou. Notre miss paraît douce et tendre, mais elle cache son jeu. Bravo, on en fera quelque chose de vous si les petits cochons ne vous mangent pas.

Du colonel, je n'ai plus reçu d'invitation durant mon séjour à El-Millia. Mais chaque jour, poliment, nous nous sommes salués. J'ai très vite pris mes habitudes : à midi repas au mess et le soir chez les Hutier. J'évitais de devoir attendre ou déranger quelqu'un pour me remonter en jeep car il m’est totalement interdit de circuler à pied après 19 heures, pour cause de sécurité, et je coupe aux libations nocturnes, aux arrosages pour un anniversaire, une fête, une "perm", une "opé", ou rien quand il n'y avait aucun prétexte possible. Chaque jour, je changeais de table, même si la préférence allait aux tables des jeunes officiers ; avec eux, je riais de bon cœur ; avec les aînés, c'était un peu cérémonieux, parfois maladroitement mondain. Ainsi j'ai connu tout l'état-major du régiment, mais celui du quartier du colonel Trinquier me restait fermé. Grande pourtant était mon envie de rencontrer des paras, mais ils vivaient à part.

J'ai entendu les potins, les racontars, découvrant El-Milia, une petite ville transparente où tout se sait immédiatement, où les langues s'en donnent à coeur joie, déformant le moindre fait, en faisant parfois moi-même les frais.

- On vous voit beaucoup avec le toubib, avec le sous-lieutenant Chauvot. N'essayez pas de nous faire croire que les raisons en sont uniquement professionnelles…

Les jours passent. Je vais devoir choisir : rester ou partir. Dans la balance, en faveur d’El-Milia, il y a "Ladjunkia". "Ladjunkia", ancien hameau composé de quelques maisons groupées autour d'une fontaine et d'une école, maintenant verrue proliférante à la périphérie d’El-Milia. La fontaine coule toujours ; pour des raisons de sécurité, l'école est désaffectée et le hameau est transformé en centre de regroupement. Autour du noyau initial, suivant un quadrillage militaire propre à tout regroupement, se sont accumulées huttes et tentes : 1000 personnes résident là ! Le djebel étant déclaré zone interdite, chassées de leurs douars, les personnes déplacées créent dans toute l'Algérie autour de chaque centre, ces villages de la désolation. N'étant pas regroupés volontaires, c'est-à-dire n'ayant pas abandonné d'eux-mêmes leurs maisons pour réclamer la protection de l'armée française contre les exactions des fellaghas, ils sont a priori suspects d'être favorables à la rébellion et vivent dans des conditions matérielles très précaires : peu ou pas de travail pour les hommes, pas de ressources puisqu'ils ont perdu leurs cultures et leurs maigres bestiaux. Les divers chantiers d’El-Milia ne peuvent absorber toute cette main-d'oeuvre disponible. Alors ils vivent de distributions gratuites de nourriture. Ils apprennent la paresse, la mendicité, deviennent des assistés.

Monot rêve d'implanter là une annexe de l’A.M.G. et de rouvrir l'école avec quelques classes de débutants. Il a tout organisé dans sa tête. Le toubib viendrait deux fois par semaine ; le reste du temps l'infirmerie serait tenue par un infirmier algérien sous ma "haute" gouverne. Avant de me présenter Lamhri, le capitaine situe le bonhomme :

- Pour le moment il loge au C.T.T., si vous préférez au centre de tri et transit, un camp où sont enfermés les Arabes douteux, supposés en collusion avec les fells. Les vrais fells, pris dans des embuscades sur le terrain, sont prisonniers militaires, gardés par l'armée ou par les gendarmes. Mais les autres, les civils les traînards récupérés en zone interdite, les rôdeurs d'après le couvre-feu, les détenteurs de tracts fells, sont bloqués au C.T.T. pour un stage de réflexion, dans l'attente d'un jugement. Lamhri fait partie du lot, suspecté d'avoir piqué à l’A.M.G. des flacons de pénicilline pour les repasser aux fells. J'ai des doutes sur sa culpabilité, ou tout au moins sur les buts de son vol : commerçant dans l'âme, l'argent compte plus à ses yeux que la politique. Pourtant, il vit comme un prince : lisant et écrivant l’arabe aussi bien que le français, il se loue comme écrivain public et se fait de bonnes journées. Excellent infirmier, l'hôpital où l’A.M.G. le réclament de temps en temps pour un coup de main : il sort le matin rentre le soir dans un régime de semi-liberté. Surveillé par vous, Lamhri ne jouera pas au con ; d'ailleurs je l'ai briefé. Ouvrir une infirmerie à "Ladjunkia" aurait un effet psychologique considérable sur la population …

Là où la piste s’arrête

Éditions MULLER

1993

07:51 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook