30/03/2012

Inch Allah, j’arrive (Farid BOUAROUR)

Extrait du chapitre 1

Une félicité

Juste un mois après l’Indépendance, un certain jour d’août 1962, un enfant voit le jour dans une modeste famille d’un village kabyle. C’est un garçon! Ses parents, fous de joie, le prénomment Moussa.

L’arrivée de cet enfant est comme un cadeau du ciel venu pour apaiser toutes les souffrances endurées pendant cette terrible guerre. Dans ce fils unique, ces paysans mettent tous leurs espoirs. Il n’aura pas, ils le souhaitent de tout leur coeur, à travailler dur comme eux, comme tant de Kabyles.

Eux survivent. Le père travaille la terre, cultive l’olivier et le figuier, l’orge et le blé dur -pas de machine-, il doit se contenter de ses mains et de rudimentaires outils. Il possède un petit élevage de chèvres. La mère, après avoir tondu les moutons, cardé la laine, fabrique des burnous et des tapis sur ses métiers à tisser. Elle fabrique aussi des poteries.

Pour récupérer l’argile nécessaire, elle doit se rendre à pied dans une carrière située à quelque trois ou quatre kilomètres de chez elle. À l’aide d’une pioche, elle détache les blocs de terre, les met dans une sorte de hotte qu’elle accroche ensuite sur son dos, puis noue le morceau de tissu qui la maintient. Les jarres, les tajines, les objets de décoration confectionnés par ses soins, sont cuits au feu de bois puis ornés de motifs géométriques traditionnels ou de dessins figuratifs avant d’être vernis. Les plats usuels comme ceux qui servent pour le couscous n’ont pas droit à ces décorations.

Le père et la mère travaillent dur. Ils survivent. Moussa, leur fils unique, lui, vivra.

Près de leur maison vit un couple qui a un fils du même âge que le leur, Saïd. La famille ne connaît pas de difficultés financières : le père envoie, de France où il travaille, une grande partie de son salaire. La mère reste au foyer et s’occupe des enfants.

Saïd protège Moussa qui, fils unique, n’a pas de grand frère pour le défendre. En fait, Moussa ne se sent pas réellement fils unique. Il a Saïd, avec lequel il partage tout, comme ces colis que son père expédie à chaque nouvel an. Ces simples cadeaux d’entreprise sont pour eux de véritables trésors. Lorsque le facteur apporte le fameux papier jaune, signe qu’un colis attend à la poste, c’est la fête.

Tous deux, accompagnés par la mère de Saïd, vont récupérer le paquet. Friandises, jouets, on partage le butin.

Moussa et son ami Saïd atteignent bientôt leurs six ans : date fatidique, celle de l’entrée à l’école primaire -il n’existe pas encore d’école maternelle en Algérie-. Le village de ces deux jeunes garçons étant trop pauvre pour posséder sa propre école, ils doivent se rendre dans celle du village voisin, situé à quelque trois kilomètres. Avant leur départ, la mère de Moussa leur donne, suivant la tradition, de ces beignets censés les aider dans leur apprentissage: ces galettes ont une pâte dorée trouée, elles sont légères, faciles à digérer. Tout ce qu’ils vont apprendre devra rentrer dans leur cerveau aussi aisément que ces galettes seront avalées...

C’est le père de Moussa qui accompagne les enfants à l’école: une femme ne peut quitter le village sans la présence de son mari ou de sa belle-mère, et le père de Saïd est immigré en France.

Les enfants sont d’abord heureux, content de quitter le village, curieux de ce qu’ils vont découvrir. Le père de Moussa les laisse devant l’école : un ancien bâtiment de l’armée française.

Mais, dès son départ, Moussa et Saïd se mettent à pleurer. L’ennemi, ces Français dont leurs grands-mères leur ont tant parlé, ces hommes qui ont nourri ces atroces histoires de guerre, les voilà devant eux. Ce sont eux qui leur parlent, eux qui vont être leurs enseignants.

Inch Allah, j’arrive

Éditions IMAGO 2006

06:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

25/03/2012

Nuit de noces (Abdelaziz YESSAD) 3

…

Loundja brûlait pourtant du désir de dire à sa mère que Smaïl était parti, qu’il avait oublié ses papiers, qu’elle avait volé à son secours…La bonne action, cet exploit si facile à raconter, était perdu mais peut-être que demain ! À quoi bon que cette aventure fût, si la fillette ne pouvait la raconter à sa mère ?

Sur le sentier étroit, alors qu’elle allait remplir son seau à la fontaine, un garçon s’était arrêté pour la regarder. Il avait même, croyait-il, esquissé un sourire. Elle était absorbée par le désordre de ses pensées galopantes qui la menaient de Smaïl à Ldjida, de la tristesse à la déception, à la révolte…Elle ne s’intéressa point à ce qui se disait à la fontaine, ne sentit point ces regards inquisiteurs des femmes qui commençaient déjà à s’intéresser à la jeune fille qui naissait d’elle. L’une des femmes, emportée par une discussion acharnée, lui céda son tour. Loundja remplit son seau et repartit aussitôt.

Le reste de la journée fut morne, lent à passer, très long et lourd à traîner. Pour une première fois, Loundja butait contre l’ennui.

Elle goûta à peine au dîner. La veillée s’annonçait animée mais la fillette s’en sentait déjà exclue. Les autres enfants, regroupés dans un coin de la grande salle, jouaient en paix. Leur silence était à peine hérissé de petits coups de coude sournois, du froissement des pages d’un livre que l’un deux tournait…Les grandes personnes profitaient de la bonne humeur de Lvachir pour le taquiner, lui sortir son histoire d’éternelle oisiveté, ses « vacances au pays de la religion » : il venait d’abandonner la pratique de la prière après deux mois de dévotion.

Zayna toucha discrètement le bras de Loundja pour lui demander à mi-voix d’aller voir si la petite Kahina, le bébé, ne s’était pas réveillée. Loundja fut ravie de cette distraction inattendue et de l’importance dont on l’habillait d’un coup.

Le bébé dormait, une main hors du berceau. Toute la grâce d’un enfant qui dort ! Loundja referma la porte derrière son dos, puis s’assit tout près du nourrisson ; elle regarda longuement l’ange endormi dont elle prit la menotte pendante pour la garder dans sa main. La douceur du tableau, qu’elle vivait autant qu’elle voyait, l’attendrir et elle eut envie de pleurer.

Elle ressortit de la chambre.

Encore l’ennui ! Tout lui paraissait superflu ; ces grandes personnes qui s’amusaient comme des enfants, dont les éclats de voix fusaient dans la nuit ; ces enfants sérieux comme des adultes. Tout l’irritait.

Du seuil, elle dit à Zayna que sa fille était éveillée mais qu’elle ne pleurait pas et se proposa de retourner la bercer pour qu’elle se rendormît. La femme lui donna son accord d’un geste de la main et d’un hochement de la tête.

Loundja retourna auprès de l’enfant, se remit à le caresser, l’embrasser avec précaution et douceur. La petite joue est douce sous ses lèvres. Avec mille précautions, elle prit dans ses bras le bébé toujours endormi et se mit à balancer de droite et de gauche pour la bercer. La tendresse du geste seule comptait, qu’importe que le bébé fût plongé dans le sommeil… Elle s’assit délicatement par terre, attentive à sa charge humaine ; elle croisa les jambes sous elle, comme elle le voyait faire aux femmes et forma un petit nid au creux duquel elle déposa son précieux fardeau. Kahina, dans son sommeil, se mit à bouger les lèvres, sa tête allait et venait, cherchant sans doute le sein maternel. Le cœur de Loundja se mit à battre la chamade, elle sentait ses joues s’enflammer… Elle reprit possession du bébé, le pressa contre sa poitrine, un flot de tendresse la noyait… Elle eut un regard furtif vers la porte, ses mains tremblaient avant même de commencer à se dégrafer pour atteindre les petits bourgeons de son buste et en offrir un à la bouche frémissante. Le bébé tenta de saisir de ses lèvres le bout des seins minuscules, dont la tête n’était pas encore formée. Ce contact entre les deux peaux réveilla les sens de la fillette mais déçut le nourrisson qui eut une moue, ouvrit des yeux lourds qui se refermèrent aussitôt. Loundja resta un moment sans bouger ;

Loundja pensait à sa mère ;

Que faisait Smaïl à cette heure de la nuit, là-bas, dans son nouveau pays ?

Abdelaziz YESSAD

Nuit de noces

CHAPITRE XXII

Entreprise nationale du livre

Alger 1986

08:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

20/03/2012

Nuit de noces (Abdelaziz YESSAD) 2

…

La fillette remonta vers Tadart. Une vague tristesse ralentissait ses pas et elle traçait de grands détours pour amortir la raideur du sentier et rêvasser. La rêverie, vague, adoucissait ses yeux clairs, son regard que rien n’arrêtait, perdu qu’il était, inutile ; intérieur.

Elle voyait Smaïl s’engouffrer dans l’inconnu… Il était déjà homme, appelé à se débrouiller seul et elle reste une fillette à l’horizon clos ; il a tellement grandi et vieilli en une seule matinée… Je ne sais pas s’il va au paradis ou en enfer ; ça ne peut être qu’au paradis… Et les pensées de Loundja de revenir au trousseau… Posséder tant de vêtements à la fois, c’est merveilleux, et tout neufs encore !

Mais quitter ses parents, son village ? Etudier jour et nuit ? Etre partout surveillé !

Quand elle fit enfin de retour à la maison ce fut avec entrain et importance qu’elle expliqua à Zayna que Smaïl avait effectivement oublié ses papiers ; elle ne dit pas que le père l’avait grondé. Loundja tourna en rond, ne put s’attacher à rien, désemparée. Les enfants qui s’agitaient derrière elle, les femmes qui se croisaient dans la cour, affairées, n’existaient pas.

C’était peut-être cela le chagrin.

Pourtant elle se sentait excitée, une excitation qui alternait avec certain abattement. Elle demanda à aider Ldjouhar qui lavait la vaisselle, assise sur une pierre de la cour, une bassine entre les jambes. Loundja n’eut qu’une courte patience, le temps de rincer deux ou trois ustensiles avant de décider qu’elle ferait mieux d’aller chez sa mère. Elle s’assura que personne ne la regardait, renversa la bassine d’eau de rinçage et grogna un juron comme s’il s’était agi d’un accident. Elle se saisit d’un seau vide, cria qu’elle allait à la fontaine et sortit en coup de vent.

Elle n’alla pas directement à la fontaine mais d’abord chez sa mère. À chaque fois qu’elle désobéissait ainsi, avec délice, lui revenait un sentiment d’injustice qui la déchirait : pourquoi lui refusait-on de voir sa mère ? Un homme comme Lvachir, Ravah même, puisqu’il était l’aîné, vivaient avec leur mère et elle, à douze ans, même plus jeune… Et ceux, et celles qui n’ont plus de mère ? Elle pensa au petit Djamal dont la mère, une voisine, n’était plus de ce monde. Puis elle pensa à Smaïl : lui aussi devenait en quelque sorte orphelin…

Et ce fut d’un pas guilleret qu’elle continua son chemin mais elle dut bientôt ralentir, la tristesse l’avait rattrapée malgré tous ses efforts pour la distancer. Pourquoi sa mère, elle-même, ne voulait plus d’elle ; voulait-elle en fait d’elle ? Personne ne l’aimait ? Et Smaïl ? Heureusement qu’il y avait Smaïl ; mais maintenant ?

Et puis tous les garçons du village qui commençaient à la regarder d’un autre œil ! Son air farouche de fillette sauvage, les petits bourgeons de ses seins naissants, à peine perceptibles.

Loundja resta devant la porte de sa mère, indécise…Puis entra sur la pointe des pieds. La maison sentait encore le bétail, la chèvre. Loundja aimait cette odeur chaude et forte, grave et épaisse. Ldjida balayait la place des bêtes, deux chèvres et deux brebis qu’elle élevait pour des voisins, en association. Loundja resta longtemps à regarder sa mère avant de repartir sans être vue. Ainsi elle avait vu sa mère et évité de se faire gronder : « Ne leur donne plus l’occasion de te punir et de répéter partout que tu es une petite peste cachotière…Que c’est moi qui te demande de venir…Tu es une femme maintenant, qu’as-tu à traîner toute seule par les chemins ? »

…

Abdelaziz YESSAD

Nuit de noces

CHAPITRE XXII

Entreprise nationale du livre

Alger 1986

08:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

14/03/2012

Nuit de noces (Abdelaziz YESSAD) 1

CHAPITRE XXII

Loundja avait assisté au départ de Smaïl dans une confusion de sentiments. Ils avaient été à l’école communale ensemble, elle avait été presque aussi bonne élève que lui, avait été reçue à son examen de sixième comme lui. Elle se sentait donc un peu jalouse, quoique résignée ; jamais l’espoir de sortir du village ne l’avait effleurée. Aller à l’école jusqu’à l’âge de douze ans était déjà un exploit, un défi aux usages : elle était une fille.

Il y avait dans le regard ardent de Loundja beaucoup d’admiration pour son cousin, il y avait un peu de peine car Smaïl était son compagnon de jeux et les jeux commençaient à devenir sérieux. Sa hardiesse à elle complétait la sagesse du garçon.

Quand elle l’eût suivi des yeux jusqu’au détour du sentier, lorsque Smaïl et son père, qui portait la valise, eurent disparu de sa vue, elle ne voulait pas retourner à la maison tout de suite, de peur qu’on ne remarquât les pleurs qu’elle avait peine à retenir.

*

***

Les restes de l’été montaient d’un matin d’automne qui s’installait discrètement. Le ciel était d’un bleu satiné, ourlé de gaze autour des sommets de la montagne. Il faisait frais encore, l’ombre était partout.

Quelque chose s’était déchiré, lentement déchiré en elle. C’était comme un réveil langoureux, une petite douleur, un pincement au cœur ; une sensation toute nouvelle encore, en tous cas. Elle n’avait jamais ressenti cela.

*

***

Chikh Lhoucine descendait à Tiliwa ; Loundja sentit le regard de l’homme posé, fixé sur elle, rivé. Il est vrai qu’elle devenait un bout de femme, sa peau blanche était une légende et les seins qui commençaient à pousser attiraient de plus en plus les regards ; elle s’en sentait parfois gênée. Quand elle sentit le regard et qu’elle leva les yeux sur lui, le Chikh prit cet air de pudeur fausse qui le caractérisait. Le mystère qui entourait les discussions qu’avaient les femmes sur ce personnage, discussions qui cessaient souvent à l’approche des hommes et des enfants, le respect grinçant, mêlé de crainte dans lequel elles semblaient le tenir poussaient Loundja à certaine curiosité craintive, à la peur. La vue de ce personnage contraignit la fille à rentrer.

Loundja pénétra dans la chambre de Zayna, la mère de Smaïl. Elle ne savait que dire devant le visage fermé de la mère éplorée ; elles se regardèrent, unies par la même douleur silencieuse, toutes deux gênées.

- Il est parti ! dit enfin Loundja, tout simplement, bêtement.

Zayna avait suivi son fils tout comme Loundja, de quelques pas hésitants d’abord puis d’un regard mouillé de ce petit palier rocheux d’où l’on dominait les lacets du sentier qui descendait à Tiliwa.

- Je ne sais pas comment il va s’en tirer…Et j’ai l’impression qu’il a oublié quelque chose, un papier, peut-être…

- Regarde bien, alors, je peux encore le rattraper.

- Est-ce que je sais, moi ? Il y a un tas de papiers ici !

Elle avait tiré d’une étagère, enveloppés dans une feuille de journal, quelques papiers dont Loundja s’empara. Elle commença à les parcourir, en trouva deux à en-tête du collège : « Ce sont des papiers de son école, il peut en avoir besoin…Je cours le lui remettre.

Sans attendre l’avis de Zayna, elle sortit en trombe, faillit buter sur le portail penché et dévala le sentier comme un cabri, sautant par-dessus les pierres, évitant avec une adresse coutumière, les roches lisses et glissantes. Elle rattrapa Smaïl et son père à quelques pas du café. Tout essoufflée, elle ne pouvait parler. Elle tendit les deux feuillets que Smaïl lui prit des mains et regarda : c’était la lettre par laquelle on lui annonçait son admission à l’internat et la liste du trousseau. Il savait que c’était des documents dont il n’avait pas besoin et les avait laissés de côté à la maison.

- Merci, dit-il ! J’ai failli les oublier !

- Si tu commences déjà à oublier… reprocha son père.

Smaïl était un jeune garçon qui n’aimait pas décevoir…Qu’eût donc ressenti Loundja si, après une course si frénétique, il lui avait dit de remporter les papiers ? Qu’il n’en avait point besoin ?

…

Abdelaziz YESSAD

Abdelaziz YESSAD

Nuit de noces

CHAPITRE XXII

Entreprise nationale du livre

Alger 1986

20:27 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

09/03/2012

L’an mil aux At-Yenni (Ramón BASAGANA) 3

…

Le soleil était déjà haut lorsque le jeune homme, épuisé mais radieux, traversa la cour pour rejoindre Mohand sous l’asqif * : « J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, fit-il. Demain, inch’Allah, la fièvre va tomber ! »

- Inch’Allah!

Et la fièvre chuta.

Le soleil du lendemain se leva sur une demeure en joie. Ouardia allait mieux. Elle avait soif. Melha lui donna à boire du lait de chèvre, ce qui la ragaillardit vaillamment ; vers midi, elle demanda à se lever.

Les exploits du jeune étranger ayant fait le tour de la tribu, on se précipita aux At-Larba pour le voir de près et, surtout, pour le consulter. Quelqu’un ayant raconté que le père d’Alcym était médecin à Cordoue, il ne fit bientôt plus de doute pour personne que ce jeune homme était le propre « médecin du calife » !

Pas plus Melha que Mohand ne cherchèrent à démentir la rumeur.

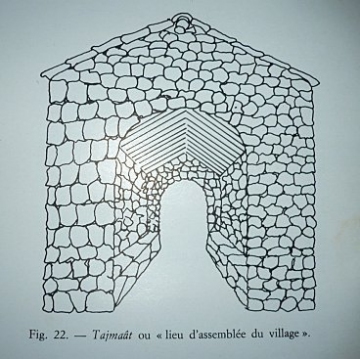

Alcym consulta toute la journée. Un peu avant le coucher du soleil, Mohand apparut sur le seuil, engoncé dans son burnous : « Viens, on va faire un tour jusqu’à tajmaât **. J’ai à te parler. »

Ils croisèrent des femmes qui charriaient d’énormes cruches d’eau, des hommes tirant leurs ânes par la bride… Alcym se sentait chez lui. Le tintement d’un marteau sur une enclume lui renvoya l’écho des forges de Tolède. Les visages d’Abishag, de son père, de Rébecca… se bousculèrent avec douceur. Il sourit : que ce soit à Tolède, à Amfos ou ici, dans cette contrée sauvage, le rythme du martèlement était toujours le même : un coup long et une ribambelle de petits chocs, fer contre fer, jusqu’à épuisement des sons.

- Tu penses à ta sœur, n’est-ce pas ? fit Mohand.

- Non, mentit Alcym.

- C’est d’elle que je voulais t’entretenir.

Le pirate s’arrêta et fixa son jeune ami.

- Après ce que tu as fait pour ma fille, il serait mal venu de te refuser quoi que ce soit. Et pourtant, vois-tu, je n’affranchirai pas Rébecca.

Le jeune homme l’écoutait en silence. Il éprouvait le plus grand respect pour ce marin droit comme le maître-mât de ses bateaux, rude comme les chênes des At-Yanni, qui parlait comme les sages d’Orient et avait pour Ouardia les mêmes faiblesses que Samuel pour Rébecca.

- Réfléchis, poursuivit le pirate. Si je libère ta sœur, il te faudra la marier avec l’un des aventuriers qui traînent de par ici. Ou, pire, avec l’un de ces malappris qui peuplent l’autre rive. Les premiers vont l’engrosser et en faire une veuve, les seconds vont l’engrosser aussi et la traiter en esclave, comme mon bâté de gendre.

- C’est le lot de toutes les filles, se risqua Alcym.

- Rébecca mérite mieux. En la vendant à Abdelmalik, le fils d’Almanzor, je lui ouvre toutes grandes les portes de Cordoue.

Une fois de plus, le jeune homme trouva qu’il avait raison.

Il n’y avait personne à la tajmaât. Ils s’installèrent sur un banc de pierre. Mohand parla de Bagdad, de ses palais, d’un certain Abou l-Qâcim, qui n’avait pas son pareil pour opérer les yeux. Alcym ne perdait pas un mot : son père avait déjà prononcé ce nom devant lui. Mohand ajouta que l’école de médecine de Bagdad était la plus prestigieuse au monde.

- Viens avec moi, poursuivit-il. J’ai besoin d’un médecin pour soigner ma cargaison d’esclaves. Une fois à Bagdad, je te présenterai à des amis juifs. Tu pourras t’inscrire à l’école de médecine et devenir aussi célèbre que Samuel, ton père ! Quant à Rébecca, elle prendra la route de Cordoue. Elle n’a plus besoin de toi.

Et comme un nuage sombre voilait le regard d'Alcym: « Les sentiers de notre destin sont faits d’une multitude de carrefours. Jour après jour, chacun nous croque des êtres chers. C’est comme ça, nous revoyons rarement ceux qui empruntent d’autres chemins que les nôtres. »

Melha vint à passer par-là et les salua.

- Un épervier plane au-dessus du village, commenta-t-elle. Son plumage est étrange. J’en ai jamais vu des pareils, de par chez nous.

Ramón BASAGANA

Roman de l’an mil

Éditions Les Nouveaux Auteurs

2012

* Sorte de sas entre la rue et la cour intérieure. Des banquettes latérales (idekkwanen) permettaient d’y tenir réunion.

** Lieu d’assemblée, sorte de préau à l’entrée du village.

09:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook