21/05/2010

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ) 3

***

Les deux mondes.

Mais plus nous avancions vers la fin de notre adolescence, plus nous prenions conscience qu’il y avait « eux » et qu’il y avait « nous ». Et plus les contacts se faisaient difficiles. Lorsque nous eûmes pris conscience les uns et les autres que nous appartenions à deux mondes différents, mais inégaux, nos rapports changèrent de nature. Nous fréquentions les mêmes classes du lycée, nous vivions à coté les uns des autres, nous étions parfois camarades, rarement plus. Les timides rapprochements intercommunautaires étaient vécus comme des désertions, et condamnés comme telles par la vigilante censure des deux mondes.

Il y a bien eu de très solides amitiés qui ont résisté à l’usure du temps et à la violence de la tempête, mais elles étaient l’exception Elles n’ont pu exister et durer que parce que et l’un et l’autre, chacun de son côté, a su imposer cette amitié à son propre clan, non sans difficulté ou sans drame, souvent au prix de la rupture avec ceux des siens qui refusaient cette amitié. Il y eut bien, également, quelques Roméo et Juliette qui bravèrent non seulement des familles et des clans, mais les société elles-mêmes. Ils ont été rejetés avec une extrême violence, j’en connais des deux bords : leurs amours n’ont pu s’épanouir que loin de la colonie.

***

1958. Soldat du contingent en Algérie.

Un jour j’ai vu un véhicule 4X4 s’avancer et stopper au milieu des ruines. Quatre militaires en sont descendus, encadrant un homme en civil, grand et mince, tête nue, les mains menottées derrière le dos. L’homme hésitait à avancer, il jetait autour de lui des regards apeurés, cherchant peut-être des témoins. Une sentinelle armée l’a poussé doucement vers l’entrée de la bicoque. Il a regardé. Il a regardé encore furtivement derrière lui, puis il a redressé la tête, a embrassé du regard la lumière du soleil, l’azur de la mer avant de disparaître dans le local.

L’officier de renseignement (le DOP) fermait la marche. C’était un jeune lieutenant, moins de la trentaine, d’allure plutôt athlétique. Comme les autres occupants du 4X4 qui l’accompagnaient, il était bien sanglé dans son treillis et portait le large béret des chasseurs alpins. Un dossier sous le bras, il a ajusté son ceinturon, et est entré le dernier en refermant la porte derrière lui. Le silence était total dans les ruines de Tigzirt, n’était le bruit du ressac sur les flancs du quai.

***

Bachir HADJADJ

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

08:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

20/05/2010

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ) 2

***

Education sanitaire !

... Mon enfance a été marquée par la menace de la mort, toujours présente. Elle emportait souvent et surtout des enfants, chez des voisins, ou bien dans la famille proche. Loubna, la fille de Khédidja, était morte à dix-huit ans de tuberculose. Avant ma naissance, M’ma avait perdu deux petites filles, Fadhila, d’une diarrhée, et Khédidja, des suites d’une rougeole ; j’étais aussi né avec un jumeau qui s’appelait Ahmed et qui, lui aussi, avait été emporté par une rougeole alors que nous avions à peine onze mois. Si ni M’ma ni mon père ne parlaient d’enfants décédés, c’était parce que, lorsque l’on évoquait la mort, on l’appelait, ils craignaient qu’elle ne revienne. A chaque alerte, M’ma se précipitait chez le taleb qui lui recommandait cataplasmes et amulettes. Fatima, elle, n’était pas partisane de ces pratiques traditionnelles, et même se moquait parfois affectueusement de la crédulité de ma mère en lui disant qu’elle préférait l’ordonnance du médecin aux abracadabras obscurs du taleb. Mon père aussi préférait éviter les taleb, il faisait appel au docteur Bertrand, du petit village du bord du Rhummel. Ce médecin de campagne n’hésitait pas à faire un peu d’éducation sanitaire lorsqu’il arrivait à se faire comprendre, car il ne parlait pas arabe.

Je revois mon père répéter à M’ma les conseils du médecin en cas de diarrhée, je le revois lui expliquer les microbes et lui montrer la casserole en fer émaillé dans laquelle l’eau et le riz devaient bouillir. Et, comme le docteur avait recommandé de laisser l’eau bouillir pendant dix minutes, mon père en avait ajouté cinq pour que ça fasse un quart d’heure tout rond.

Mm‘a, qui auparavant était elle-même prise de maux de ventre et de panique dès qu’un enfant était malade, finit par convenir que cette méthode était effectivement plus efficace que les amulettes. Des années après, elle répétait fièrement qu’à partir de ce jour, elle n’avait plus peur que la diarrhée lui emporte un enfant : maintenant elle savait ce qu’il fallait faire. « Que dieu bénisse le toubib Bitran [c’est ainsi qu’elle prononçait le nom de Bertrand] s’il est encore de ce monde » disait-elle chaque fois qu’elle parlait de lui.

***

L’entrée en sixième.

Le français n’était pas notre langue maternelle et les épreuves étaient, comme le Jugement Dernier, les mêmes pour tous. M. Lebrun [notre instituteur] ne nous avait pas caché que les deux épreuves de français, une dictée et un résumé d’une lecture de texte, pouvaient constituer pour nous un écueil difficile. Alors, pour nous donner toutes nos chances, il nous avait organisé des cours séparés, avait prévu des devoirs de français supplémentaires, et même il nous retenait en classe quelques temps après l’heure de sortie pour nous expliquer une règle de grammaire, pour finir de corriger une dictée. Il voulait que nous réussissions et il prenait avec nous tous les moyens pour que nous arrivions ...

Le jour de l’examen, quant nous nous sommes retrouvés avec mon père, sur le terre-plein surplombant les gorges du Rhumel, devant le grand portail du lycée d’Aumale de Constantine, au milieu d’un très grand nombre d’élèves candidats, de leurs maîtres et de leurs parents, j’étais intimidé. J’avais presque peur, écrasé par cette nécessité de réussir. Il y avait beaucoup de robes d’été et de chapeaux à fleurs, beaucoup de costumes-cravates, beaucoup de chemisiers et de chemisettes aussi, mais très peu de gandouras et de burnous, de cela, je me souviens nettement ...

C’était au mois d’octobre 1949, le premier jour de la rentrée des classes au lycée. Nous étions, mon frère Hamdi et moi, à marcher aux cotés de mon père dans la rue la plus passante de Constantine, la rue Caraman, lorsqu’il a poussé la porte du plus grand atelier de photographie de la ville et, visiblement heureux aux anges, il nous a dit : « C’est un grand jour, nous allons en garder un souvenir ! ». Nous avons posé tous les trois : deux enfants d’une douzaine d’années encadrant un homme en costume traditionnel, ne portant pas sa cinquantaine, trois beaux regards, trois visages sérieux et sereins. Je garde encore précieusement cette photo et chaque fois que je la regarde, j’éprouve une émotion intense.

***

Bachir HADJADJ

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

09:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

19/05/2010

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ) 1

***

1940 - Enfance dans une famille polygame.

J’ai grandi en même temps que quatre autres frères et deux sœurs, « demi » ou « entiers », avec une différence d’âge de cinq ans ( ? ) entre l’aîné et le dernier d’entre nous. Nous étions la tranche d’âge du milieu : les précédents avaient commencé à prendre leur envol et les petits derniers étaient encore dans les couches. Lorsqu’elles vaquaient aux travaux ménagers, chacune son tour, chacune son jour, nos deux mères devaient prendre en charge, pour les repas et les activités communes, l’ensemble des enfants. Nous ne formions donc pas deux familles distinctes vivant sous un même toit, mais plutôt une petite tribu dont la marmaille avait en commun le père, l’espace de vie et les jeux ... Les enfants sont de bons observateurs. D’instinct, nous savions ce qu’il était possible d’obtenir de notre propre mère ou de celle qui faisait à un instant donné office de maitresse de maison. Personne ne nous l’avait dit formellement, mais nous devions obéissance et respect aux deux, ce qui induisait que l’une comme l’autre avaient le droit de nous récompenser ou de nous punir lorsqu’elles le jugeaient utile ; en échange, elles se devaient d’être de la plus totale équité entre les enfants dont elles avaient la charge. La loi fondamentale d’une famille polygame repose sur ce principe infaillible de non-discrimination réciproque entre les enfants et les parents : sa violation conduit immanquablement au désordre et à la désobéissance ; de plus, elle est formellement condamnée par Dieu et la société.

Je ne me rappelle pas avoir souffert de discrimination en matière d’alimentation, d’habillement, de récompenses ou de punitions…. Mais il y a aussi le reste, c’est-à-dire tout ce qui fait le bonheur d’un enfant : un câlin, un sourire… que seule sa propre mère est capable de lui donner. Il est difficile à une mère de faire ce petit geste tendre, de donner cette petite douceur à son enfant lorsque ceux de l’autre mère la regardent, sans qu’ils se sentent exclus voire jaloux ! Je me demande aujourd’hui si M’ma et Fatima n’étaient pas tellement stressées par les effets de la polygamie qu’elles n’avaient pas la sérénité nécessaire pour exprimer à leurs enfants toute la tendresse qu’elles auraient souhaiter leur donner.

***

1946. L’école primaire.

A l’école primaire « européenne » que je fréquentais, je retrouvais tous les matins avec un délicieux bonheur mes camarades de classe et les maîtres qui avaient la charge de nous instruire : M. Lebrun pour les grandes classes, Mme Lebrun pour les tout-petits et une très jeune institutrice, Mlle Josiane Faure, pour le cours élémentaire. M. Lebrun était originaire du Jura, un massif montagneux couvert de neige tout l’hiver, nous avait-il expliqué, de la région de Saint-Claude, pays de la bruyère et de la fabrication des pipes. A la simple évocation de ces mots, je revois aujourd’hui encore son visage avenant, sa haute silhouette serrée dans sa longue blouse grise ...

Fils et petit-fils d’instituteur, il nous parlait du difficile travail des ouvriers de France dans les mines et dans les usines, et pour illustrer ses propos, il avait accroché aux murs de la classe des photos de chauffeurs de locomotive, à la figure noire de charbon. Il nous apprenait à réaliser un petit élevage de vers à soie ; voir ces chenilles grandir, puis se mettre à tisser leur cocon pour s’y enfermer et en sortir sous forme de papillon, tout cela me fascinait ! Il nous faisait suivre la germination des haricots secs que nous avions plantés dans des bocaux. Et chanter l’ « Hymne à la joie » : « Oh ! quel magnifique rêve vient illuminer mes yeux !... », non sans avoir insisté sur la fraternité entre tous les hommes. Une ou deux fois par semaine, pendant le dernier quart d’heure de classe, il nous lisait, dans un grand livre, le merveilleux voyage de Nils Holgerson, de Selma Lagerlöf, que je prenais pour une Arabe avec un prénom pareil ! Et à califourchon sur le dos de la Grande Oie, je traversais les étendues neigeuses de la Suède ...

***

Bachir HADJADJ

Bachir HADJADJ

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

07:27 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

18/05/2010

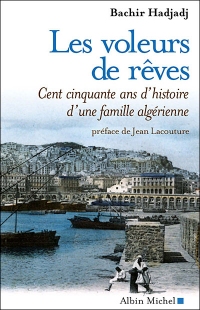

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ)

Préface de Jean Lacouture

…

L’extraordinaire intérêt du livre de Bachir Hadjadj réside dans la sincérité du ton, dans l’intrépidité du témoignage. Peu importe que cette liberté de ton doive quelque chose au fait que l’auteur écrit et publie en France où il s’est installé, et n’a pas de comptes à rendre à un pouvoir, celui d’Alger, qui ne passe pas pour être très tolérant. Le fait est que cette Algérie « à livre ouvert » a quelque chose d’envoûtant.

On peut reprendre l’auteur sur quelques points, comme l’évocation qu’il fait de l’interminable « conquête ». Non pas qu’il en décrit à juste titre les plus horribles épisodes – massacres, enfumâdes, spoliations massives – mais parce qu’il suggère que les français restent tenus dans l’ignorance de ces crimes collectifs. On n’en finira jamais avec ce qui est révélé, de la conquête et de la colonisation, par l’enseignement public. Mais il n’est guère de citoyen français qui ne puisse, dans l’immense bibliographie algérienne, proposée par l’université française, matière à réfléchir sur ce qui se cache derrière les mots de « conquête » et de colonisation.

Ce n’est pas par là que le livre-témoignage-mémorial de M.Hadjadj nous captive. C’est par l’évocation merveilleusement sensible d’une continuité, celle du clan familial des Mérachdas, pasteurs quasiment nomades du plateau du Hodna, chassés de leur territoire au temps où Napoléon mourait à Sainte Hélène, avant même l’ouragan colonial, par les criquets, et peu à peu sédentarisés, puis embourgeoisés dans le Sétifois.

Longue marche, du temps des odjacks ottomans à celui où des bureaucrates de ce que l’auteur appelle l’« Efélène » tentent de tirer le meilleur parti de leur pétrole et de leur gaz avec leurs homologues post-soviétiques…Longue marche, de M. de Bourmont à l’Emir Abd el-Kader, de Bugeaud au « royaume arabe » de Napoléon III, des spoliations massives de la fin du siècle aux timides tentatives de M. Violette, du rugissement prophétique de Messali aux tragédies de Sétif, de Guelma, des Aurès, d’Alger…

Mais ce qui donne tant de saveur à ce mémorial, c’est le portrait brossé par l’auteur d’une collectivité familiale du Nord-Constantinois, du berger des hauts-plateaux au « mauvais » garçon de la rue de Sétif et du caïd enrubanné de légion d’honneur à l’étudiant grenoblois passé au maquis de la frontière tunisienne- lui-même. C’est surtout le portrait à l’emporte-pièce du père de l’auteur, arrière petit-fils de Séghir (« le petit »), petit fils de Saad, fils de Saïd le luron ; il s’appelle Brahim, premier citadin de la lignée, Sétifois au turban superbe et au chèche soyeux. Ecrivain public, parfait bilingue, il s’engage en 1914 dans l’armée française, est grièvement blessé du coté de Verdun, rentre au pays un éclat d’obus fiché dans le crâne, et se retrouve caïd dans la Médjana.

Mais si Brahim n’est pas un ange, et son fils ne le donne pas pour tel, sa religion l’y autorisant, il se trouve à la tête de quatre épouses – et vingt ans plus tard d’une vingtaine d’enfants (lui dit quarante…). Il les bat (pas les enfants, les épouses), mais ce tyran domestique a une grande vertu : il croit à l’éducation, aux instituteurs –et pourquoi pas ? au curé. Pour envoyer ses enfants –filles et garçons- à l’école, il se ruinerait le caïd d’El Milia.

Et voici pourquoi son fils Bachir, passé de l’école du plateau sétifois à l’université de Grenoble, et des cadres de « Efélène » bureaucratisé par Boumediène à une retraite parisienne que l’on espère heureuse, écrit dans la langue d’Anatole France –qui goûtait peu la colonisation-- la très émouvante, très critique, très instructive saga d’une famille d’Algérie.

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

08:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

16/05/2010

Kabylie côté femmes (Germaine LAOUST-CHANTRÉAUX) 2

Vêtements et parures

LES TATOUAGES (2)

Voici comment une femme procède pour tatouer. Elle s'assied à terre et met à sa portée tout ce dont elle aura besoin : son scalpel ou son épine, une brindille de lavande finement taillée et, dans un bol, de la suie raclée au fond d'un plat dans lequel on a toujours fait cuire de la galette — la suie provenant d'une marmite ne convient pas car elle contient des particules grasses et ne tient pas sur la peau. La jeune fille se couche sur le dos et pose sa tête sur les genoux de la tatoueuse. Celle-ci trempe la brindille de lavande dans la suie et trace d'abord le dessin sur la peau bien tendue entre le pouce et l'index de la main gauche; elle «frappe» (tuwet) ensuite rapidement avec l'aiguille ou le scalpel en suivant les traits, avec une inébranlable sûreté. Elle essuie alors le sang avec un chiffon pour voir si elle a omis quelque détail. Lorsque le sang s'arrête de couler, elle trempe le même chiffon dans la suie et frotte la peau énergiquement. Là s'arrête son rôle. Elle reçoit pour son travail une somme modique : un réal (2,50 F) pour les dessins du bras ou du cou, 1 F (en 1939) pour ceux du front et du menton; on lui offre en outre à manger et on lui donne quelques provisions de route.

Les jours suivants, la jeune fille doit observer des pratiques longues et minutieuses. Pendant une semaine, chaque matin, elle lave sa plaie à l'eau et au savon puis renouvelle la couche de suie. Les sept jours suivants elle y met un enduit appelé tizegzawt qui, comme son nom l'indique, devra donner la couleur bleue recherchée et qui est obtenue en écrasant, puis en laissant macérer, des feuilles de fèves, de blé et de morelle noire (tuccanin). Pendant sept autres jours encore elle avivera la couleur avec de l'indigo pulvérisé et mouillé avec un peu d'eau; enfin, au bout d'un mois, elle fait brûler un bout d'étoffe bleue, met les cendres dans de l'huile et en enduit les tatouages qui sont dès lors indélébiles.

La jeune fille qui vient d'être tatouée doit observer certaines instructions alimentaires. Elle ne peut pas manger de couscous pendant cinq ou sept jours car des boutons apparaîtraient, croit-elle, sur ses tatouages; elle doit éviter de boire du lait — à cause de sa couleur blanche — et, par contre, doit surtout manger des légumes verts, afin que, par action sympathique, les tatouages deviennent de la même couleur.

Les tatouages se présentent sous forme de motifs isolés sur le front, le nez, le menton, les épaules, les chevilles, les mollets, ou en larges compositions sur les bras et surtout la poitrine où la disposition et la richesse des dessins leur a valu le nom de «colliers» (tizulag). Les autres motifs tirent également leur nom des rapprochements qu'ils évoquent : miroir (leurra), mouches (izan), pioche (agelzim), peigne (imced), burnous (abernus), ailes (afriwen), têtards (tiberdeddac), serpent (azrem), scorpion (tigirdemt)... (pl. XXIX).

Si, dans l'ensemble, la décoration des tatouages reste bien particulière, on peut toutefois, sans généraliser, rapprocher les motifs triangulaires de front ou de menton de certains dessins relevés sur les poteries de la même région (Ait Yenni et Aït Aïssi surtout). Il y a plus de similitude entre les motifs de ces deux séries artistiques, en Kabylie même, qu'entre les tatouages kabyles et ceux de Tunisie par exemple.

Germaine LAOUST-CHANTRÉAUX

Germaine LAOUST-CHANTRÉAUX

Kabylie côté femmes

la vie féminine à Aït Hichem, 1937-1939

Édisud ; 1990

Pages 63 à 65

09:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook