23/08/2009

L’extravagante histoire de Pois Chiche (2) Mohamed MANKOUR

« Les « terres d’en haut » s’étendaient sur le flanc doux et exposé de la vallée. Le flot doré des blés ondoyait et coulait, tranquille, entre de gras pâturages. L’essaim de faucheurs, cadencé et voûté sous les feux d’un soleil de plein midi, tranchait encore la paille sur laquelle se dressaient de lourds épis.

Parvenu à la ligne de crête, Pois Chiche trouva dans les anfractuosités du granit, une sorte de cône renversé et largement évasé dans lequel il se glissa et qui lui servit de porte-voix :

– Ohé ! ohé ! braves faucheurs, hardis travailleurs ! Mon père, votre Seigneur bienveillant vous convie à un déjeuner cordial. Ohé ! ohé ! braves faucheurs, hardis travailleurs ! Au préalable, il vous somme de vous saisir de la plus dure des roches et de briser votre denture…

Le commandement seigneurial fut rapidement mis à exécution et les ouvriers se présentèrent au réfectoire les gencives douloureuses et maculées de sang. Le Seigneur entra dans une fureur sans nom lorsqu’il connut l’origine de cette ignominie. Il convoqua son fils et le menaça du bannissement s’il s’avisait de commettre, derechef, une pareille forfaiture et une telle abjection. Pois Chiche tint des propos quelque peu sibyllins pour tenter d’expliquer ses agissements. Son père, certainement pressé par ses affaires, crut déceler en lui des remords et le congédia en manifestant haut et fort son exaspération…

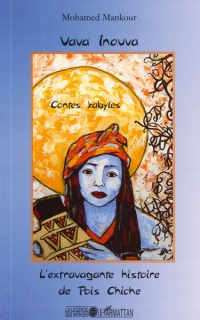

Vava inouva

L’extravagante histoire de Pois chiche

Contes kabyles

Textes et illustrations de Mohamed MANKOUR

ISBN : 978-2-296-08094-2

09:34 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

17/08/2009

L’extravagante histoire de Pois Chiche (1) Mohamed MANKOUR

« A son grand étonnement, elle vit l’insignifiante bille végétale s’échapper de sa main, rebondir par deux fois et rouler pour s’immobiliser au milieu du plat. Sa surprise fit place à la stupéfaction lorsqu’elle entendit une faible voix tandis que le pois chiche s’agitait :

– Mère ! mère ! approche-toi de moi ! prends-moi dans ta main !

La jeune femme balaya la vaste cuisine du regard mais la pièce paraissait désespérément vide.

– Mère ! mère ! approche-toi de moi ! prends-moi dans ta main !

Médusée, elle fixa de nouveau le pois chiche au comportement singulier et se rendit à l’évidence : la petite voix provenait bien du légume sec qui se dressait au milieu de ce plat de bois…

– Mère ! mère ! approche-toi de moi ! prends-moi dans ta main ! n’aie crainte, je suis ton fils !

La vue de la jeune femme se troubla, ses genoux commencèrent à chanceler et, de justesse, se raccrocha au moulin à grain. Quand elle eut repris un semblant de lucidité, elle porta son regard sur cette chose qui l’appelait. « Mère ! mère ! », cette parole si banale, martelée, éveilla en elle, d’emblée, la plus cinglante des douleurs, comme si son corps, tout entier, avait appris à reconnaître certains mots et la souffrance qui les accompagne.

Quand elle se reprit, elle ressentit une émotion indéfinissable, apaisante. « Mère ! mère ! », ce cri, cela ne faisait aucun doute, lui était adressé et cela suffisait à faire renaître son espérance. Elle approcha la tête du plat pour mieux distinguer la chose et tendit une main tremblante. Lorsqu’elle s’immobilisa, la petite graine se mit à sautiller et d’un bond, se posa sur la paume de sa main fiévreuse. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises et les ferma à demi pour mieux voir; le pois chiche était vivant, c’était incontestable. Les traits tirés de son visage firent place au sourire radieux enfin retrouvé. Sans mot dire, spontanément, elle approcha de sa poitrine la main porteuse du précieux fardeau et, comme pour préserver un être fragile, le couvrit en partie, de son autre main. Le souffle chaud de la jeune femme caressa la peau grenue du pois chiche qui, tranquillisé, murmura de nouveau les mots insensés

« Mère ! ma mère…»…

Vava inouva

Vava inouva

L’extravagante histoire de Pois chiche

Contes kabyles

Textes et illustrations de Mohamed MANKOUR

ISBN : 978-2-296-08094-2

09:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

09/08/2009

Mon grand-père, Akli Tighilt (Mélanie Bélarbi)

Mon grand-père, Akli Tighilt, est né le 24 août 1928 à Béjaïa en Algérie (Kabylie). Il a dû quitter l’Algérie à 20 ans pour venir travailler en France. Ils avaient besoin de main d’œuvre après la deuxième guerre mondiale pour reconstruire le pays. Deux ans après, il a fait venir ma grand-mère et leurs enfants en France car les bouleversements commençaient dans leur pays. Les Algériens voulaient leur indépendance car les colons les exploitaient. Les évènements ont commencé en Kabylie. En France mon grand-père y participait en distribuant des tracts, en récoltant de l’argent pour l’envoyer en Algérie (achats d’armes). Il se réunissait avec d’autres résistants dans des caves le soir, tout en travaillant la journée. Un jour, quelqu’un l’a dénoncé et la police l’a emmené. Il a été condamné à 19 mois d’internement au Larzac. A ce moment là, ma grand-mère était enceinte de ma mère et ils avaient déjà 5 enfants. Ils ont vécu dans la misère et dans la faim parce qu’il n’y avait personne pour rapporter de l’argent à la maison. Ces évènements ont une grande importance dans notre famille et le fait que ce soit aujourd’hui un évènement historique nous permet de ne pas oublier le vécu de mes grands-parents et de leurs enfants.

Collège de l’Estaque, Marseille

LES CAHIERS DE L’APA

Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique

APA - MAI 2006 - N ° 35

Aix-en-Provence

Les lycéens et l’autoportrait

Un partenariat entre l’APA et l’académie d’Aix-Marseille

15:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

06/08/2009

Clotilde Martory (Hector MALOT)

Chapitre XX

Depuis le 25 novembre, jour de ma visite chez Poirier, de terribles événements se sont passés, terribles pour tous et pour moi particulièrement : j’ai perdu mon pauvre père et une révolution s’est accomplie.

Maintenant il me faut reprendre mon récit où je l’ai interrompu et revenir en arrière, dans la douleur et dans la honte.

J’étais sorti de chez Poirier profondément troublé.

Hé quoi, cette expédition qu’on venait d’entreprendre dans la Kabylie n’avait été qu’un jeu ! On avait provoqué les Kabyles qui vivaient tranquilles chez eux, on avait fait naître des motifs de querelles, et après avoir accusé ces malheureuses tribus de la province de Constantine de révolte, on s’était rué sur elles. Une forte colonne expéditionnaire avait été formée sous le commandement du général de Saint-Arnaud, qui n’était encore que général de brigade, et la guerre avait commencé.

On avait fait tuer des Français ; on avait massacré des Kabyles, brûlé, pillé, saccagé des pays pour que ce général de brigade pût devenir général de division d’abord, ministre de la guerre ensuite, et, enfin, instrument docile d’une révolte militaire. Les journaux trompés avaient célébré comme un triomphe, comme une gloire pour la France cette expédition qui, pour toute l’armée, n’avait été qu’une cavalcade ; dans l’esprit du public, les vieux généraux africains Bedeau, Lamoricière, Changarnier, Cavaignac avaient été éclipsés par ce nouveau venu. Et celui qu’on avait été prendre ainsi pour en faire le rival d’honnêtes et braves soldats, au moyen d’une expédition de théâtre et d’articles de journaux, était un homme qui deux fois avait quitté l’armée dans des conditions dont on ne parlait que tout bas : ceux qui le connaissaient racontaient de lui des choses invraisemblables ; il avait été comédien, disait-on, à Paris et à Londres, commis voyageur, maître d’armes en Angleterre ; sa réputation était celle d’un aventurier.

Roulant dans ma tête ce que Poirier venait de m’apprendre, je me laissai presque rassurer par ce choix de Saint-Arnaud. Pour qu’on eût été chercher celui-là, il fallait qu’on eût été bien certain d’avance du refus de tous les autres. L’armée n’était donc pas gagnée, comme on le disait, et il n’était pas à craindre qu’elle se laissât entraîner par ce général qu’elle connaissait. Était-il probable que d’honnêtes gens allaient se faire ses complices ? La raison, l’honneur se refusaient à le croire.

Alors lorsque, revenu près de mon père, je lui racontai ma visite à Poirier, il ne jugea pas les choses comme moi.

– Tu parles de Saint-Arnaud général, me dit-il, mais maintenant c’est de Saint-Arnaud ministre qu’il s’agit, et tu dois être bien certain que les opinions ont changé sur son compte : le comédien, le maître d’armes, le geôlier de la duchesse de Berry ont disparu, et l’on ne voit plus en lui que le ministre de la guerre, c’est-à-dire le maître de l’avancement comme de la disponibilité. Je trouve, au contraire, que l’affaire est habilement combinée. On a mis à la tête de l’armée un homme sans scrupules, prêt à courir toutes les aventures, et je crains bien que l’armée ne le suive quels que soient les chemins par lesquels il voudra la conduire. ….

Hector MALOT

Hector MALOT

Clotilde Martory

Librairie Marpon et Flammarion

Paris

1873

07:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

31/07/2009

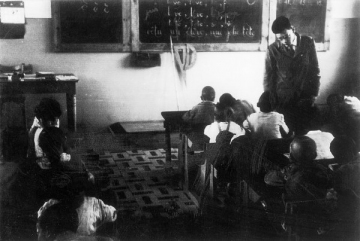

Mon école de Beauprêtre (Émile CHAMPAS) 6

Dans mon douar de Beauprêtre, j'étais complètement isolé et démuni de toute possibilité de ravitaillement puisqu'il n'y avait aucun commerce. Dra-el-Mizan était donc ma destination obligée et la route qui y menait (4 km de virages en descente) était pour moi une sorte de cordon ombilical. La prudence était de mise, certes, en raison de la configuration du terrain, mais aussi parce que les rebelles n'étaient pas loin et qu'ils se manifestaient par diverses actions : assassinat du garde-champêtre en plein marché, embuscades contre des convois militaires aux habitudes un peu trop régulières, attaques contre l'autocar venant d'Alger, avec exécution des rares européens qui avaient osé l'emprunter. Certes, de telles exactions ne se produisaient pas tous les jours, mais cela suffisait pour entretenir un climat permanent d'insécurité.

Un jour, dans mon école, un parent d'élève m'aborda discrètement et me tint ces propos : «Tu as une moto avec laquelle tu te rends à Dra-el-Mizan ? son numéro est bien 790 JG 9A ? Je veux te rassurer. Tous les chefs F.L.N. de la région ont ce numéro sur eux. Tant que tu circules pour ton ravitaillement, ton travail, tes sorties, tu ne risqueras rien. Mais, fais attention à être rentré avant le couvre-feu, sinon tu auras affaire avec l'armée française et là, ils ne pourront rien pour toi».

Ces paroles me firent réfléchir. On avait donc eu le temps de m'observer. Il est vrai que, dès mes premiers jours à Beauprêtre, je me suis efforcé de garder la ligne de conduite que je m'étais fixée une fois pour toutes. J'étais venu dans ce pays pour enseigner la langue et la culture françaises à une population vivant dans la pauvreté, dans une Algérie où les différences de niveaux de vie étaient criantes (encore qu'une certaine partie de la population européenne du bled ne roulait pas sur l'or). La rébellion durait depuis un an et gagnait du terrain. Je ne souhaitais pas de contacts trop approfondis sur ce sujet avec les parents de mes élèves (qui ne les cherchaient d'ailleurs pas). Certes, je rencontrais des Européens à Dra-el-Mizan et les événements venaient souvent dans la conversation. Mes interlocuteurs pieds noirs (sauf les ultras) comprenaient bien mon rôle et l'admettaient : instruire, éduquer une population déshéritée pour qu'elle puisse trouver sa place dans une société algérienne nouvelle. De mon côté, je ne pouvais que déplorer les assassinats d'Européens isolés dans le bled. Pour autant, je ne pouvais pas aller jusqu'à montrer ma sympathie pour les extrémistes de quelque bord que ce soit. C'est à toutes ces conditions, me semblait-il, qu'un instituteur pouvait continuer sa mission. Mais ce n'était pas toujours facile.

Et puis, il y avait l'armée. Depuis le rappel de la classe 1952, les militaires avaient réquisitionné un logement de l'école pour y installer leurs bureaux, alors que la troupe logeait sous la tente aux alentours. Cette unité était commandée par un capitaine avec lequel mes rapports étaient corrects, mais rares. (son épouse m'avait même remis un énorme paquet de bonbons destinés à mes élèves).

Par ailleurs, je me préparais dans les mois qui allaient venir à quitter la vie civile pour revêtir à mon tour l'uniforme, ce qui m'amenait à m'intéresser d'un œil particulier à la vie de ces hommes, qui serait la mienne dans un proche avenir et pendant 28 mois. Certes, il y avait toujours l'espoir de voir cette guerre s'arrêter. Mais pour moi, qui vivais dans ce pays depuis deux ans et qui avais eu le temps d'observer les événements, il n'y avait guère d'illusions à se faire : ce serait encore long.

Je ne connaissais pas les idées du capitaine sur la question algérienne. Par la suite, au cours de mon service militaire, j'ai rencontré des officiers de toutes opinions : les uns étaient convaincus que cette guerre ne pourrait se terminer qu'au prix de réformes profondes impliquant un changement radical dans les rapports européens / musulmans, d'autres, partisans farouches de l'Algérie française, prônaient des méthodes efficaces pour arracher la population à l'emprise du F.L.N., s'inspirant en cela des idées ayant eu cours dans la guerre révolutionnaire menée par leurs ex-adversaires en Indochine. Je ne savais pas si ce capitaine était de ceux-là. S'il avait su que ce parent d'élève m'avait parlé en particulier et s'il avait souhaité en savoir plus, il n'aurait pas été difficile de lui répondre que l'entretien portait sur les résultats scolaires de l'enfant. La chose aurait été différente si cette rencontre s'était renouvelée.

Si ce capitaine avait été un adepte de l'action psychologique, rien ne l'aurait empêché de vouloir en savoir plus et de questionner ce parent – naturellement hors de ma présence – et selon une procédure dont on sait qu'elle peut revêtir de multiples formes.

Et que serais-je devenu dans cette affaire ? Et que se serait-il passé si les chefs F.L.N. avaient appris cette intervention du capitaine ? Peut-on penser que j'aurais pu tranquillement continuer d'exercer mon métier comme je l'avais fait jusqu'alors, dans cette région où la rébellion ne cessait de gagner du terrain chaque jour ?

Beaucoup de ces réflexions ne me sont venues qu'à posteriori, mais elles m'ont confirmé qu'à l'époque mon comportement d'enseignant était le seul possible, celui qu'on nous avait conseillé et qui nous commandait d'être exclusivement au service d'une population qui nous faisait confiance.

Émile CHAMPAS

Extrait de ″J’étais instituteur en Algérie″ : témoignage

dans ″Notre guerre et notre vécu en Algérie″

de Jean-Yves JAFFRÈS

Livre 3 - 2005

16:51 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook