15/02/2010

C’était notre terre (Mathieu BELEZI) 3

– Tu l'épouseras parce que cet homme est mon ami

continuait-il avec une main de sage qui crispait sur mon poignet en révolte les nœuds de ses doigts, et je crois bien que je n'aurais pas pu faire autrement que d'épouser cet homme aux yeux de chameau si mon grand-père n'était pas mort un jour d'hiver

paix à son âme

car c'est un jour d'hiver qu'il est mort, un jour où le froid fendait les pierres et poignardait les oiseaux en plein vol, comment s'est arrangé l'ange des ténèbres pour traverser la glace du ciel ? mystère, toujours est-il que c'est en ce jour d'hiver que l'ange est apparu, frappant sept fois contre notre porte avant d'entrer et d'aller se réfugier, couvert de neige et les ailes gelées, près de la cheminée, je l'ai bien vu, j'étais assise en train de coudre, enroulée dans un burnous qui me tenait chaud, à la lumière de la lampe à pétrole j'ai remarqué qu'il s'échappait d'entre ses lèvres une haleine blanche qui faisait pitié à voir, combien de temps avait-il volé dans les airs glacés avant de se poser sur les toits de notre village ? il ne disait rien, il regardait devant lui sans se plaindre, il attendait, j'ai abandonné le pantalon que je rapiéçais et je suis allée dans l'autre pièce pour avertir mon grand-père, mais je n'ai pas eu le temps de lui parler, il m'a dit

— Je sais

et puis il a fermé les yeux, croisé les mains sur sa poitrine qui s'est soulevée une dernière fois avant de retomber dans un grand soupir de soulagement, c'était fini, mon grand-père venait de mourir, il était mort, devant moi je n'avais plus que ses os et le peu de chair qui les recouvrait, il ne m'avait pas menti, même si j'avais voulu croire le contraire Dieu ne lui avait pas plus donné de temps à vivre qu'aux autres hommes, alors je me suis mise à pleurer dans les plis de sa chemise, embrassant ses pieds morts, ses mains mortes, son front mort, jusqu'à ce que j'entende un bruit de porte refermée

— Qui est là ?

ai-je crié, avant de comprendre que c'était l'ange qui s'en allait, je me suis précipitée pour lui offrir un verre de thé, mais il était trop tard, l'ange était reparti, emportant sous son aile l'âme sainte de mon grand-père, il ne neigeait plus, le ciel s'était dégagé afin de rendre moins pénible le voyage retour de l'ange, j'ai vite pris l'échelle, l'ai appuyée contre le mur, et je suis montée sur le toit voir dans quelle direction il s'envolait, mes mains en visière j'ai cherché dans l'azur quelque chose qui puisse ressembler aux ailes d'un ange, j'ai cherché longtemps, j'appelais

— Grand-père !

ou bien

— Ange ! Ange, montre-toi s'il te plaît !

je scrutais les quatre coins du ciel, me contorsionnais comme une possédée

– Ange !

pieds nus dans la neige, ignorant le vent du nord qui descendait des collines et me coupait la respiration, bientôt je n'ai plus eu la force d'appeler et je me suis remise à pleurer, j'ai pleuré dans la neige et j'ai pleuré devant le feu de la cheminée qui rôtissait mes pieds, et lorsque la nuit est arrivée j'ai rassemblé mes affaires, bien peu de choses, j'ai pris l'argent que mon grand-père gardait dans une boîte, j'ai enfilé sur moi tous les vêtements que j'ai pu, j'ai mis dans un sac des fruits secs et du pain, et à minuit je suis sortie de la maison, sans un regard pour la chair et les os de mon grand-père, sans un adieu pour les voisins, j'ai pris la route qui s'éloignait du village, qui fuyait la Kabylie, je marchais dans la neige, dans le silence de la neige qui avait tout englouti, un chien est venu renifler mes bottes et m'a accompagnée un bout de chemin, et puis il s'est arrêté au milieu de la route, et moi j'ai continué parce que je ne voulais surtout pas que l'homme aux yeux de chameau m'épouse, je ne voulais surtout pas l'aimer, le servir et lui obéir, alors j'ai continué à marcher, avançant contre le vent, contre la peur aux yeux de djinn, contre l'envie de dormir qui me fermait les yeux, j'ai marché jusqu'à ce que le jour se lève, jusqu'à ce qu'un camionneur m'embarque dans son camion

- Où vas-tu ?

- À Alger rejoindre ma tante

j'ai dit à Alger comme j'aurais dit à Bougie ou à Tizi-Ouzou, et j'ai fait avec le camionneur un long trajet à travers des gorges où il n'y avait plus de neige, j'avais envie de vomir mais je serrais les dents et essayais de penser à autre chose, le camion crachait une fumée noire dans les montées, son moteur avait des rugissements de démon, toute sa carrosserie se secouait, et quand il basculait de l'autre côté, dévalant des pentes vertigineuses, il grinçait des roues, dérapait dans les virages, montait sur les talus, j'en avais le coeur soulevé, moi qui de ma vie n'avais grimpé dans un véhicule moderne

— Tu as peur, petite ?

disait le camionneur, je répondais en hochant la tête

— Il ne faut pas, c'est un bon camion qui n'a jamais fait de mal à personne

…

09:09 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

09/02/2010

C’était notre terre (Mathieu BELEZI) 2

— Allah a été généreux, remercie-le ma fille

je m'agenouillais à ses pieds et récitais une prière

— Ô Dieu Unique... Ô Éternel

il posait sa main sainte sur ma nuque et je sentais la chaleur de sa paume me pénétrer et dissoudre les noires pensées qui avaient traversé l'esprit tout au long de la journée, mes jambes devenaient aussi molles que celles de la vieille Aamma, couchée jour et nuit et que son gendre portait sur ses épaules quand elle voulait se déplacer, mes paupières se fermaient, j'avais peine à finir ma prière et je manquais à chaque fois de m'endormir, il fallait que mon grand-père me surveille, et me secoue, et m'envoie à la cuisine préparer le repas

– Va, ma fille, ce n'est pas le moment de t'endormir, j'ai faim disait-il en se caressant le ventre, les yeux agrandis par la gourmandise

– Tu n'entends pas mon ventre qui gargouille ?

je me levais, les jambes flageolantes, et j'allais préparer de la semoule, casser des œufs, peler des pommes de terre, rajoutant un morceau de bois quand les flammes du feu se mouraient,

j'écoutais avec soulagement le remue-ménage de la cigogne, revenue à son nid, et qui arpentait de long en large le toit

cloc, cloc, cloc

c'était une présence qui me rassurait, je ne sais pas pourquoi mais j'imaginais que son bec était capable de tenir à distance les djenoun les plus féroces

cloc, cloc, cloc

une fois que tout était cuit, j'apportais le repas sur un plateau, je m'asseyais en face de mon grand-père pendant qu'il remerciait Dieu, ensuite nous mangions en silence, éclairés par la seule lumière de la lampe à pétrole, le feu craquait et jetait des étincelles dans l'ombre, et là-haut la cigogne frottait son bec sur une pierre

comme elle le fait encore à Montaigne pour que j'oublie la nuit et le corps mort de madame

je fixais la barbe de mon grand-père en cherchant à savoir où était sa bouche dans cette masse de poils, il me semble ne l'avoir jamais vue, le froid montait le long de mes jambes ou bien c'était la chaleur que je sentais inonder mes cuisses, la chaleur des étés de montagne qui énervait les chèvres et poussait les serpents à venir se rafraîchir jusque dans notre cuisine

satanés serpents à qui je tranchais la tête avec une pelle

et lorsque nous avions fini mon grand-père s'essuyait la barbe et me parlait de mon avenir

— As-tu réfléchi à ce jour plus très éloigné où je serai mort et où tu seras seule ?

je lui répondais qu'un marabout tel que lui ça ne meurt pas, ça vit éternellement pour le bonheur de ceux qui ont besoin de sa parole, ça s'arrange avec Dieu pour éviter les maladies

— Éternellement

répétais-je, et il se mettait à rire, flatté que je respecte à ce point sa personne, mais je voyais bien où il voulait en venir, depuis un certain temps je le voyais même que trop bien, et après avoir ri il caressait sa barbe, se raclait la gorge, et entrait dans le vif du sujet

— Sache que je mourrai lorsque mon heure sera venue, et cette heure est plus proche que tu ne le penses

j'avais seize ans et je ne savais pas que la mort est une pierre dans le coeur, et qu'au bout du compte le coeur finit par en mourir, mon grand-père me l'expliquait tous les soirs, mais je ne l'écoutais pas ou ne voulais pas l'écouter, je n'écoutais que la cigogne, son pas

cloc, cloc, cloc

sur le toit de la maison, je ne regardais pas l'homme qui mangeait une fois par semaine avec nous, un homme doux comme un agneau mais avec une tête de chameau, un nez de chameau, des yeux de chameau, je ne répondais pas à mon grand-père qui me demandait si cet homme me plaisait, si j'étais sensible à son intelligence, à sa piété, à sa droiture, si je me sentais capable de l'aimer, de lui obéir, de le servir, je ne répondais rien jusqu'à ce que je me mette à hurler

– Non!

à trépigner sur place

– Non et non !

avant de me jeter sur le lit et de pleurer à chaudes larmes ; d'un coup la cigogne s'immobilisait, le feu étouffait dans ses braises, je n'entendais plus que mes sanglots, la plainte de tout mon corps qui refusait ce mari que mon grand-père avait décidé de me donner afin qu'à sa mort je continue à vivre dignement ma vie de femme

– Tu l'épouseras

disait-il avec une voix de sage

– Tu l'épouseras parce que cet homme est mon ami

…

09:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

07/02/2010

C’était notre terre (Mathieu BELEZI) 1

Le soleil montait dans le ciel et réveillait les coqs, c'était l'heure où mon grand-père allumait le feu, posait sa gamelle sur les flammes et commençait à moudre le café, sur le toit la cigogne claquait du bec, des chiens aboyaient, l'âne tapait du pied dans l'étable, j'ouvrais les yeux lorsque je sentais l'odeur du café entrer dans mes narines

— Fatima!

appelait mon grand-père, j'éternuais parce que la peau de mouton qui me servait de couverture empestait le suint, déjà le soleil se faufilait entre les tuiles, les femmes se saluaient en descendant le sentier de la fontaine, et je me dépêchais de sortir du lit, de prendre un bâton et d'aller m'asseoir sur la natte, mon grand-père me donnait à boire du café ou du lait de chèvre, fourrait dans la poche de mon tablier une poignée de figues sèches et m'ordonnait de conduire le troupeau sur les pentes de la colline de l'ouest, ou bien de l'est, selon que le vent soufflait dans un sens ou dans l'autre, je sortais par la porte de derrière, nouais un foulard autour de ma tête et ouvrais l'enclos, poussais les chèvres dans le chemin pendant que Nacir-le-négro tournait autour de mes jupes et me répétait

— Je peux venir avec toi ? Je peux venir avec toi ? Je peux venir avec toi ?

il avait des trous dans son pantalon, les pieds fourchus d'un bouc, deux yeux qui ne regardaient jamais la même chose, mais il s'imaginait qu'il plaisait aux filles, et il se jetait sur toutes celles qui passaient à portée de ses mains

— je peux venir avec toi ?

susurrait-il en me soufflant dans les narines son haleine de chacal

— Non !

je le repoussais, il tombait par terre parce qu'il n'était pas bien costaud, le pauvre, ce n'était pas tous les jours qu'il mangeait à sa faim, il restait dans la poussière à ricaner avant de me lancer

— Qu'Allah te coupe la langue

je secouais le bâton au-dessus de sa tête et le plantais entre ses cuisses

— Et toi qu'il te coupe le doigt du ventre

et, pendant qu'il s'enfuyait en tenant ses parties, je courais rejoindre mes chèvres qui déjà s'éparpillaient dans les caroubiers, grimpais jusqu'au sommet de la colline, mangeais les figues alors que le soleil était au milieu du ciel, dormais un petit peu sous l'amandier et redescendais en suivant le chemin compliqué des chèvres qui s'entêtaient à vouloir brouter les feuilles les plus inaccessibles des arbres, maigres comme des coups de trique et prêts à verser dans le vide, j'arrivais au village à la nuit tombante, faisais une pause à la fontaine pour écouter les femmes qui se racontaient les histoires de la journée, qui riaient, se frappaient les cuisses, remplissaient des cruches, des seaux, des bassines pendant que leurs enfants pataugeaient dans la boue en se chamaillant, et puis il fallait rentrer, parquer sans retard le troupeau parce que la nuit épaississait à vue d'oeil et qu'il était dangereux de rester dehors quand tout était noir autour de la maison

— J'ai entendu rouler les pierres, ils arrivent

disait une mère, les djenoun* rôdaient comme des bêtes enragées aux portes du village, guettant de leurs yeux rouges, ou jaunes, ou verts les filles et les garçons qui n'obéissaient pas à leurs parents et allaient se promener dans la nuit noire, et alors malheur à ceux ou à celles qui se faisaient prendre, on affirmait que les djenoun les transformaient en serpents, en crapauds, en ânes, et en des animaux bien plus horribles encore

— Ils arrivent, rentrez vite

j'ouvrais la porte de la maison avec soulagement et retrouvais mon grand-père qui semblait ne pas avoir bougé, il était toujours assis sur la natte, entouré de ses coussins, une théière à portée de main, les verres sales sur le plateau m'indiquaient qu'il avait reçu du monde

— Combien aujourd'hui ?

— Six... Six hommes dans le péché, six hommes perdus que j'ai remis sur le droit chemin de la vertu

les hommes venaient le consulter parce que c'était un marabout, et qu'il résolvait sagement les problèmes qu'on lui soumettait, ses yeux étaient sages, ses mains étaient sages, sa barbe elle-même avait la sagesse d'un saint

— Allah a été généreux, remercie-le ma fille

…

* djenoun = pluriel de djinn

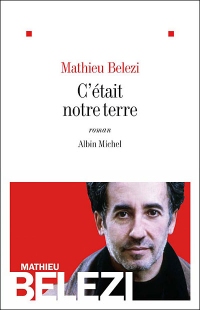

C'était notre terre

Editions Albin Michel

2008

07:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

31/01/2010

Amies, chantons avec entrain (Bahia AMELLAL)

"La Ruche de Kabylie" a emprunté au répertoire scout universel, des chants qu’elle a modifiés et conjugués au féminin.

Exemple :

Amies, chantons avec entrain

(Chanson de marche, dont le titre original est Faïdoli)

Amies, chantons avec entrain

Notre si joyeux refrain

Lançons-le comme un défi

Au chagrin, à l'ennui !

Refrain

Les Abeilles ne savent pas

Ce que c'est que d'voir tout en noir

Mais elles savent bien chanter du matin jusqu'au soir.

À travers les grands chemins,

Allons, nous donnant la main

Et pour chasser les soucis,

Reprenons à l'envie.

Si la soupe brûle au camp

S'il y a pluie ou grand vent

Au lieu de nous lamenter

Mettons-nous à chanter.

(Quatrième couplet, inexistant dans la version Ruche)

Parfois les braves gens furieuses

De nous voir si joyeuses

Veulent nous enguirlander

Chantons pour les calmer

Bahia AMELLAL

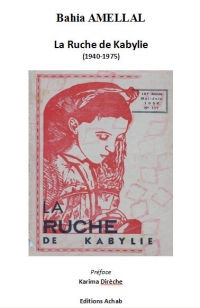

La Ruche de Kabylie (1940-1975)

Page 107

08:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

25/01/2010

La Ruche de Kabylie (Bahia AMELLAL)

La Ruche de Kabylie (1940-1975)

1. Retour sur la naissance d'un mouvement féminin

La réflexion autour de la création d'un mouvement pour les filles serait née en 1939. On attribue l'idée de la Ruche à Soeur Jean Boscou, une femme très proche de la nature. Elle avait pour passion de s'occuper d'animaux et aurait même tenté des croisements alors qu'elle était en Afrique. En Kabylie, elle a eu à observer la société. Le travail acharné, l'ingéniosité et l'opiniâtreté des Kabyles à cette époque, lui rappelaient la vie des abeilles dans une ruche, sa ruche qu'elle entretenait dans son jardin. Elle a eu l'intuition que le principe du mouvement de la Ruche allait bien convenir à la société. Un mouvement où l'esprit d'équipe, l'organisation et le travail minutieux seraient valorisés comme le fait la société kabyle elle-même. L'abeille, si appréciée en Kabylie, devient le symbole du mouvement d'autant plus qu'elle a pour propriétés de travailler dur et en communauté.

…

2. La langue de travail au sein de la Ruche

La langue de communication dans les ruchers est d'abord le kabyle. En effet, les plus jeunes, lorsqu'elles intègrent la structure, ne parlent pas encore le français. Le kabyle permet un gain de temps aux filles, leur permettant d'acquérir les premières notions du fonctionnement de la Ruche. Le français est bien entendu utilisé, particulièrement chez les aînées qui ont acquis la maîtrise de cette langue. La langue arabe ne fera son apparition dans la Ruche que plus tard, à l'indépendance de l'Algérie.

Toutes les expressions (Lois, Devises, et Principes) existent dans les trois langues : le kabyle, l'arabe et le français.

…

3. Définition de la Ruche

Dans « Chrétiens de Kabylie », Karima Dirèche définit ainsi la Ruche : une association organisée sur le modèle Scout, développe un système de marrainage qui conjugue émancipation féminine et respect des traditions. Les élèves les plus âgées et les plus avancées dans leur scolarité ou dans leur formation, prennent en charge les moins âgées en réactivant l'éducation maternelle mais dans des registres d'apprentissage valorisants et qualifiants.

Selon les filles de l'Association, La Ruche est une grande famille où à l'exemple des abeilles, les jeunes filles apprennent à faire de leur mieux pour faire plaisir au bon Dieu et à leurs parents et pour devenir plus tard de bonnes ménagères et de bonnes mères de famille. Pour chaque équipe, l'idée se précise. Sur son fanion, elle inscrit sa devise. Son coin fleuri lui semble le plus beau pour semer plus. Jamais rien n'est de trop. De mieux en mieux. Dans nos Essaims nous vivons en équipes, d'abord vaillantes, gardiennes des principes, puis Butinette et ses petites soeurs, bien en famille à leur commun labeur. Travaillons mieux.

En langue kabyle, cette définition devient : Tayrast d 1wacul ameqqran, wuyur ttruhunt tehdâyin, ad issinent Rebbi, lewqama, akk d lemâaini. Ad hadrent imawlan-nnsent d yexxamen-nnsent, ad rebbint dderya-nesent, a d-ffyent d tiqcicin n 1âali.

Initialement appelée La Ruche de Kabylie, elle deviendra La Ruche d'Algérie en 1961. En 1963 à la Préfecture de Tizi-Ouzou, on avalise le nom d'Association de formation féminine familiale et ménagère.

La Ruche de Kabylie

(1940-1975)

Éditions ACHAB

Tizi-Ouzou ; 2009

Pages 47 à 49

10:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook