11/03/2010

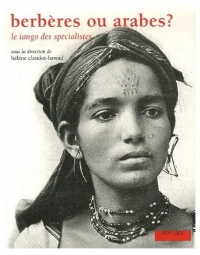

Le refus du musée (Dahbia ABROUS) extraits

Le refus du musée, avant-projets de Magister en Langue et Culture Amazigh (1991-1998) par Dahbia ABROUS

Quels sont les questionnements formulés dans le champ berbère après son intégration comme champ scientifique par l'université algérienne et quelle analyse en faire ? Tel est le propos de mon intervention. L'intégration du berbère à l'université a constitué une véritable levée de tabou. Elle s'est concrétisée par l'ouverture de deux « Départements de langue et de Culture Amazigh » : l'un à Tizi Ouzou en 1990 et l'autre à Béjaïa en 1991. Il est possible de parler de « levée de tabou » car, jusqu'en 1990, les études berbères étaient exclues de l'université algérienne. Cette exclusion était elle-même dictée par le refoulement de la dimension berbère dans le discours officiel algérien. À la différence des départements d'Anglais, d'Arabe et de Français qui sont essentiellement des départements de Langue et de Lettres, ces deux nouveaux départements portent dans leur dénomination la mention « Langue et Culture Amazigh ». Outre les enseignements de Langue et Littérature, leur cursus contient des enseignements d'histoire et de socio-anthropologie. L'introduction de cette dernière discipline est en soi une nouveauté car, depuis les années 1970, ni l'ethnologie ni l'anthropologie — considérées comme des sciences coloniales — n'avaient droit de cité dans l'université algérienne.

Le cursus proposé par ces deux départements universitaires au moment de leur ouverture était un cursus de Magister (représentant la première étape dans la formation doctorale, et équivalant au Diplôme d'Études Approfondies — DEA — délivré par l'université française). L'accès à ce cursus est soumis à un concours pour lequel les candidats étaient tenus de présenter un avant-projet de recherche dans l'une des options suivantes : Civilisation, Linguistique, Littérature, le choix des thèmes relevant de leur entière initiative.

Ces avant-projets « spontanés » (leur thématique n'a pas été proposée et ils n'étaient pas encore construits sur le plan scientifique) traduisent des interrogations qui traversent à l'état diffus la société sur la situation et le devenir de la culture berbère, d'où l'intérêt de leur analyse. Pour être exhaustive, une telle analyse devrait tenir compte de la totalité des avant-projets présentés dans les départements des deux universités de Tizi-Ouzou et de Béjaïa. Dans ce travail a été dépouillé et analysé un échantillon de 44 avant-projets, représentant ceux des candidats admis aux quatre premières promotions de Magister entre 1991 et 1998 à l'université de Béjaïa. Ont été également analysées les demandes d'inscription qui accompagnaient ces avant-projets.

L'analyse de la thématique de ces avant-projets et l'étude des options dans lesquelles ils s'inscrivent indique un lien étroit avec le contexte social dans lequel ils ont été élaborés, en particulier avec la manière dont se posait la question berbère en Algérie.

Ce sont les options « Civilisation » et « Linguistique » (avec dix-huit avant-projets pour chacune) qui dominent, suivies de loin par l'option « Littérature ». En linguistique, les avant-projets comportent quelques thèmes classiques (ex : « Le verbe entre le temps et l'aspect », la formation du pluriel en berbère »). On y note aussi quelques travaux de collecte lexicale (ex : « Complément au dictionnaire de J.-M. Dallez ») et surtout des thèmes liés à la profonde dynamique qui, depuis quelques décennies, traverse le kabyle (ex : « Règles de transcription de la langue berbère », « La néologie en tamazight »). En littérature, les avant-projets sont orientés vers des objectifs de collecte (poésie, proverbes, contes) et vers l'analyse de la production littéraire moderne (romans, théâtre) ; quant aux avant-projets de civilisation, ils sont centrés sur le passé lointain, en particulier sur la Préhistoire et l'Antiquité (ex : « Essai sur la classification des monuments mégalithiques de la Berbérie protohistorique », « L'agriculture numide : les efforts de Massinissa ») et sur la revendication identitaire (ex : « Le mouvement amazigh en Algérie entre 1980 et 1995 »). L'option civilisation comporte aussi d'autres thèmes : « assemblée villageoise », « laïcité », « monographie de tribu », etc. …

…

D'autre part, aussi bien pour la littérature que pour la langue, ces avant-projets soulignent l'urgence des travaux de collecte, ces travaux sont perçus comme une nécessité vitale : « une véritable course contre la montre, contre la mort » (1ère Promotion, Avant-projet, p. 2). Cette collecte, non destinée au musée, est présentée comme une « tâche essentielle » qui doit assurer la permanence : « sauver notre langue de l'oubli qui la menaçait, l'écrire et l'utiliser pour qu'elle devienne un support solide et permanent susceptible de transmettre aux générations futures toutes les manifestations de notre personnalité » (4ème Promotion, Avant-projet, Avant-propos).

…

Face au discours officiel en matière d'identité nationale, discours dont tous les programmes du système éducatif portent l'empreinte, ces avant-projets - en raison de la diversification de leur thématique, de leur articulation avec des questions très récentes – sont porteurs d'un contre-discours : ils traduisent la dynamique d'une culture qui refuse d'être reléguée au musée.

Éditions Non-Lieu

2006

Pages 171 à 176

07:56 | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook

Facebook

04/03/2010

Constantine et ses environs en 1769 (MARSY)

Constantine

Passons à la province de Constantine, qui est séparée de Titteri par le fleuve Booberak, et qui s'étend à l'orient jusqu’à la plaine, la Tufca des Anciens. Cette province est presque égale en grandeur aux deux autres, prises ensemble, puisqu'elle a près de quatre-vingt lieues de longueur et plus de trente de largeur. Sa côte, depuis l'embouchure du Booberak jusqu'à la ville de Bugie, et même plus loin, est fort escarpée. Dans l'intérieur des terres on trouve un mélange de collines et de plaines ; mais les sources y font plus rares que dans les deux autres provinces.

Dellys

Dellys, ou Teddelès, à une lieue du Booberak, est la première ville qui se présente sur la côte. Les antiquités qu'on y voit prouvent que c'était autrefois une place considérable. Sa rade est petite, peu commode, et fort exposée aux vents du nord ; mais on aperçoit sur le rivage les vestiges d'un môle, qui s'avançait probablement dans la mer, et formait un meilleur port. À deux lieues de Dellys, vers le sud-est, on rencontre quelques villages, dont les uns appartiennent à la tribu des Shurffah, et les autres à celle des Flefah. Sept ou huit lieues plus loin est la rivière de Seedi Hamet, sur les bords de laquelle sont les habitations des Kefeelah.( ?)

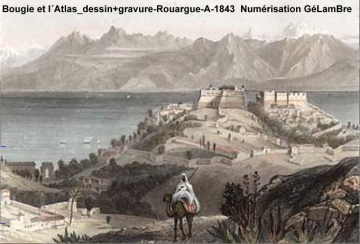

Bougie

Bugie, ou Bujeiak, la féconde ville, a un très beau port, formé par une langue de terre qui s'étend dans une baie, et qui était autrefois fortifiée d'une bonne muraille. Il y avait aussi un aqueduc et un réservoir. Tous ces édifices sont aujourd’hui en ruine. La place est défendue par trois châteaux, et les Turcs y entretiennent une garnison, pour tenir en respect les Goryah , les Toujah, etd'autres Cabiles du voisinage , qui causent souvent de grands désordres dans la ville principalement les jours de marché. Comme les montagnes des environs offrent plusieurs mines de fer , les habitants de Bugie font un grand commerce de socs de charrue, de bêches, et d'autres instruments de ce métal. Les Cabiles apportent dans les marchés quantité d'huile et de cire , qu'on débite en Europe et dans les Échelles du levant. Son territoire est arrosé d'une rivière, partagée en plusieurs branches, qui changent de nom, suivant les pays qu'elles parcourent. Les Anciens l'appelaient Naffava. Les Béni Boo-Mafoud, établis près de son embouchure, sont fort exposés à ses inondations. Le Manfoureah, qui est probablement la Sifaris de Ptolémée se jette dans la mer cinq lieues plus loin, et sépare les habitations des Béni Ifah et des Béni Maad, deux peuples qui se font une guerre continuelle.

François-Marie de Marsy

HISTOIRE MODERNE, DES CHINOIS, DES JAPONNOIS, DES INDIENS, DES PERSANS, DES TURCS, DES RUSSIENS, etc.

HISTOIRE MODERNE, DES CHINOIS, DES JAPONNOIS, DES INDIENS, DES PERSANS, DES TURCS, DES RUSSIENS, etc.

1769

Extrait du TOME DIXIEME.

Pages 216 à 224

08:35 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

28/02/2010

Le Jurjura et ses environs en 1769 (De MARSY)

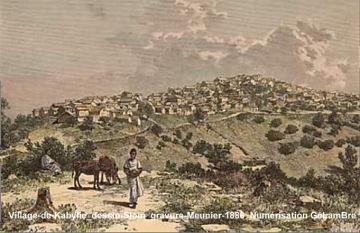

Habitations voisines

Les Summata, qui vivent sous la protection d'un Prince particulier, habitent les montagnes situées à l'occident de ces deux villes. Les Mezzia ont leurs demeures vers l'orient. Il y a plusieurs autres tribus dans cette partie de l'Atlas et dans les montagnes voisines, dont la plus haute est le Jurjura, longue chaîne de rochers, qui servent de retraite à un grand nombre de Cabiles. Ces Africains, retranchés dans des lieux inaccessibles, ne payent point de tribut aux Turcs , et se font entre eux une guerre cruelle.

Contrée de Titteri

Ce que les Arabes appellent Titteri Desh, et les Turcs Hadjar Titteri est une autre chaîne de rochers, plus escarpés encore que ceux de Jurjura. Elle s'étend au midi de cette dernière montagne, vers le Sahara, et donne son nom à la province dont nous parlons. Ce quartier est occupé par diverses tribus d'Arabes, dont la plus puissante est celle des Velled-in-anne. Un peu plus loin sont d'autres tribus du même peuple, comme les Velled Taan , les Velled Nevi, les Jou ebb ; etc.

Ruines d’Auzia

Les rivières de Zagwan et de Wed-ad-oufe, coulent dans les vastes plaines qui sont au-delà de ces montagnes, C'est ici qu'on trouve les ruines de l'ancienne Auzia, appellés aujourd'hui Burgh Hamza, où les Turcs ont une petite garnison. II y a dans ce lieu quelques antiquités curieuses.

Arabes de ces contrées

Parmi les Arabes de cette contrée, on compte les Zwawiah, les Velled Seedi Eefa , les Seedi Hadjeras, les Seedi Braham Aflemmi, familles de Marabouts, très révérées dans le pays, et qui jouissent, entre plusieurs privilèges, de l'exemption de toutes taxes. Ils habitent les bords de la Gin-enne et de la Wed el qui coulent dans les terres sablonneuses de la Gétulie.

En sortant des plaines occupées par ces Arabes, on rentre dans un pays de montagnes. La première qui se présente est Gibbel Seilat, où il y a plusieurs familles de la tribu de Boofaadh. On rencontre ensuite, mais à quelque distance, Zaggas, Saari, Zekkar, etc., montagnes enclavées dans le Sahara. Les nombreuses familles des Maithi, des Noïle, des Mel-Leek , des Ammer etdes Low-aate, errent dans cette portion de l’ancienne Gétulie. Plus loin sont les Beni-Mezzah, peuple beaucoup plus noir que les autres, et qui vraisemblablement est une branche des Mélanogétules , qui habitaient précisément le même canton.

François-Marie de Marsy

HISTOIRE MODERNE, DES CHINOIS, DES JAPONNOIS, DES INDIENS, DES PERSANS, DES TURCS, DES RUSSIENS, etc.

HISTOIRE MODERNE, DES CHINOIS, DES JAPONNOIS, DES INDIENS, DES PERSANS, DES TURCS, DES RUSSIENS, etc.

1769

Extrait du TOME DIXIEME.

Pages 216 à 224

09:02 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

24/02/2010

Alger et ses environs en 1769 (De MARSY)

Alger, la capitale, n'a qu'une demi-lieue de circuit, quoiqu'on y compte près de 120 000 habitants, parmi lesquels il y a quinze mille Juifs, et environ deux mille esclaves Chrétiens. Les Arabes la nomment Al Gezeira, à cause de sa situation dans une presqu’île, et les Turcs Al jezeir al gazi, c'est-à-dire, Alger la guerrière. Elle s'élève en amphithéâtre sur le penchant d'une colline, de manière que presque toutes les maisons ont la vue de la mer. Ses murs font faibles, excepté dans les endroits où ils sont soutenus de quelque fortification. La citadelle, appelée Cassaùbah, est placée dans le lieu le plus élevé de la ville. Sa forme est octogone, et chacun de ses côtés a des embrasures pour l'artillerie. L'angle du nord et celui du sud sont défendus par des bastions. II y a outre cela, soit dans la ville, soit dans les dehors, plusieurs petits fortins qui incommoderaient beaucoup un ennemi, soit lorsqu'il ferait la descente, soit lorsqu'il tenterait de se loger dans les Bahyras, c'est-à-dire dans les plaines et les vergers qui environnent la place. Mais comme la plupart de ces forts n'ont point de mines, et ne sont défendus par aucun ouvrage avancé, il serait aisé à une armée Européenne de surmonter cet obstacle. La partie de l'est, qui formait autrefois une île, dont les Espagnols ont été longtemps les maîtres, est aujourd'hui jointe à la ville par un môle. Le port est spacieux et de figure oblongue.

Cette ville a peu d'antiquités remarquables. On a tenu ses rues étroites, afin de garantir les maisons des ardeurs du soleil. Ses principaux édifices, après les forts dont j'ai parlé, sont le palais du Dei, les bagnes où l'on enferme les esclaves, les bains publics, les mosquées, le grand môle qui forme le port. Les maisons particulières sont petites et meublées très pauvrement, mais bâties avec solidité, couvertes d'un toit en terrasse, et blanchies au dedans et au dehors ; ce qui leur donne un grand air de propreté. L'Observateur Anglais croit que cette ville est l’Icosium des Anciens.

On compte dans les environs d'Alger jusqu’à 1800 métairies, appartenant aux Turcs ou aux Maures, qui font cultiver leurs terres par des esclaves. Les Maures de Grenade y ont planté des vignes qui sont d'un grand produit. On y recueille aussi du chanvre, du riz et des grains de toute espèce, avec une grande abondance de fruits et de légumes.

Montagne de Boogereah

Le Boogereah, une des plus hautes montagnes de la province, est à une petite distance d'Alger, vers le nord-ouest. Il y a quelques Dashbras, ou tribus Africaines, dans ce quartier.

Rivières du pays

Du côté du sud est la rivière de Haratch, qui arrose la plus fertile portion des plaines de Mettigiah. Sa largeur est une fois plus grande que celle du Mazaffran, surtout lorsqu'elle a reçu dans son lit le Wed el Kermez. Le Budwove que les Arabes nomment Kadarah, le Corfoe la Merdaff, l'Yiffer et le Booberak sont les autres rivières du pays. La Regia est une espèce de torrent, qui n'a des eaux qu'en hiver. Ces rivières coulent entre le mont Atlas et la mer et baignent les habitations des Raffouta, des Durgana , des Marashda, des El Gibsel, des Geufe, des Beni-Hamed et des Adroma, nations tributaires de la République.

Bleeda et Medea

Du côté du sud, dans le voisinage de l'Atlas, on trouve Bleeda et Medea, deux petites villes, qui n'ont que des murs de terre, si peu épais, qu'ils sont percés en plusieurs endroits par les guêpes. Leur territoire est abreuvé de plusieurs sources, et elles sont entourées de jardins et d'habitations agréables. Medea doit sa fondation aux Romains, qui la nommèrent Lamida, et son rétablissement à Al Mahadi, premier Calife Faahimite (?) , qui, selon les Ecrivains Arabes , lui donna son nom. Il ne faut pas la confondre avec Mahadia, autre ville que le même Calife bâtit à l'embouchure du golfe de Gabès , dans le Royaume de Tunis. Bleeda est la Bida-Colonia de Ptolémée.

François-Marie de Marsy

HISTOIRE MODERNE, DES CHINOIS, DES JAPONNOIS, DES INDIENS, DES PERSANS, DES TURCS, DES RUSSIENS, etc.

HISTOIRE MODERNE, DES CHINOIS, DES JAPONNOIS, DES INDIENS, DES PERSANS, DES TURCS, DES RUSSIENS, etc.

1769

Extrait du TOME DIXIEME.

Pages 216 à 224

09:52 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

19/02/2010

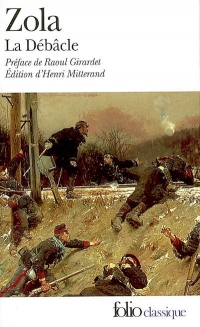

La débâcle (Émile ZOLA) extrait

…

Rochas, béant, les yeux arrondis, écoutait. Son terrible nez s’était froncé. Puis, tout d’un coup, il prit le parti de rire, d’un rire énorme qui lui fendait les mâchoires.

– Qu’est-ce que vous nous chantez là, vous ! qu’est-ce que ça veut dire, toutes ces bêtises !... Mais ça n’a pas de sens, c’est trop bête pour qu’on se casse la tête à comprendre... Allez conter ça à des recrues, mais pas à moi, non ! pas à moi qui ai vingt-sept ans de service !

Et il se tapait la poitrine du poing. Fils d’un ouvrier maçon, venu du Limousin, né à Paris et répugnant à l’état de son père, il s’était engagé dès l’âge de dix-huit ans. Soldat de fortune, il avait porté le sac, caporal en Afrique, sergent à Sébastopol, lieutenant après Solférino, ayant mis quinze années de dure existence et d’héroïque bravoure pour conquérir ce grade, d’un manque tel d’instruction, qu’il ne devait jamais passer capitaine.

– Mais, monsieur, vous qui savez tout, vous ne savez pas ça... Oui, à Mazagran, j’avais dix-neuf ans à peine, et nous étions cent vingt-trois hommes, pas un de plus, et nous avons tenu quatre jours contre douze mille Arabes... Ah ! oui, pendant des années et des années, là-bas, en Afrique, à Mascara, à Biskra, à Dellys, plus tard dans la Grande Kabylie, plus tard à Laghouat, si vous aviez été avec nous, monsieur, vous auriez vu tous ces sales moricauds filer comme des lièvres, dès que nous paraissions... Et à Sébastopol, monsieur, fichtre ! on ne peut pas dire que ç’a été commode. Des tempêtes à vous déraciner les cheveux, un froid de loup, toujours des alertes, puis ces sauvages qui, à la fin, ont tout fait sauter ! N’empêche pas que nous les avons fait sauter eux-mêmes, oh ! en musique et dans la grande poêle à frire !... Et à Solférino, vous n’y étiez pas, monsieur, alors pourquoi en parlez-vous ? Oui, à Solférino, où il a fait si chaud, bien qu’il ait tombé ce jour-là plus d’eau que vous n’en avez peut-être jamais vu dans votre vie ! à Solférino, la grande brossée aux Autrichiens, il fallait les voir, devant nos baïonnettes, galoper, se culbuter, pour courir plus vite, comme s’ils avaient eu le feu au derrière !

Il éclatait d’aise, toute la vieille gaieté militaire française sonnait dans son rire de triomphe. C’était la légende, le troupier français parcourant le monde, entre sa belle et une bouteille de bon vin, la conquête de la terre faite en chantant des refrains de goguette. Un caporal et quatre hommes, et des armées immenses mordaient la poussière.

Brusquement, sa voix gronda.

– Battue, la France battue !... Ces cochons de Prussiens nous battre, nous autres !

Il s’approcha, saisit violemment Weiss par un revers de sa redingote. Tout son grand corps maigre de chevalier errant exprimait l’absolu mépris de l’ennemi, quel qu’il fût, dans une insouciance complète du temps et des lieux.

– Écoutez bien, monsieur... Si les Prussiens osent venir, nous les reconduirons chez eux à coups de pied dans le cul... Vous entendez, à coups de pied dans le cul, jusqu’à Berlin !

Et il eut un geste superbe, la sérénité d’un enfant, la conviction candide de l’innocent qui ne sait rien et ne craint rien.

– Parbleu ! c’est comme ça, parce que c’est comme ça !

La débâcle

1ère parution : 1892

07:44 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook