24/04/2009

LE VENT DE LA TOUSSAINT (Pierre FYOT)

Pendant toute cette période d'initiation à la vie kabyle, il ne s'est guère passé de jours sans que Marc n'ait eu l'occasion de rencontrer Hamrane. Peu à peu la réserve apparente de l'instituteur a fondu, révélant la noblesse et la générosité de son caractère. L'amitié quasi-fraternelle qui les unit désormais est certainement le plus précieux réconfort du médecin dans le dur isolement où il est plongé.

Parfois, le surprenant au milieu de sa classe, il entre sur la pointe des pieds et s'assied sans bruit au fond. Il écoute et rêve...

Nos ancêtres les Gaulois... La preuve par neuf... « Le Corbeau et le Renard »...

L'école finie, Hamrane le prend familièrement par l'épaule et l'entraîne chez lui. Tout en mangeant avec appétit l'inévitable couscous arrosé de petit lait, ils poursuivent une de leurs interminables discussions.

Marc raconte ses difficultés, ses luttes perpétuelles contre les superstitions tenaces, les usages rétrogrades. L'instituteur se moque avec indulgence de sa fougue, de ses impatiences de « Roumi ».

— Jusqu'à présent, les Kabyles étaient beaucoup plus habitués à la « Fatiha » et aux amulettes qu'à tes remèdes. Comment veux-tu qu'ils les rejettent du jour au lendemain ?

Patiemment, il lui enseigne les grandes leçons de la montagne : sérénité, renoncement, abandon à la volonté Dieu.

Son logement exigu attenant à .l'école est sans confort et d'une propreté douteuse. Il y vit « à la Kabyle » en compagnie de sa femme et de sa fille. La cuisine est faite sur un « kanoun » creusé dans le carrelage. Tout le monde couche par terre sur des matelas.

Durant le repas, l'épouse sert silencieusement, les yeux baissés, puis disparaît dès qu'elle a fini.

Et, à travers son ami, Marc découvre peu à peu un autre visage de la Kabylie : celui du conflit entre le passé immuable et l'évolution de demain. Toute sa personne, toute sa vie symbolisent cette lutte, ce déchirement nécessaire. Le contraste est criant. D'un côté, le maître d'école, vêtu à l'Européenne, s'exprimant avec aisance, visiblement pétri de culture occidentale. De l’autre, le Berbère prisonnier de coutumes ancestrales qui l'enveloppent et le paralysent comme les mailles d'un filet.

— C'est mon drame, explique Hamrane. Je suis né ici. Mon père, un fellah pauvre parmi les plus pauvres, s'était mis en tête de faire de moi un instituteur. Il a durement trimé pour chaque parcelle de ce savoir que j'ai acquis. Et il est mort avant même d'avoir eu la suprême satisfaction de me voir nommé ici quand j'ai obtenu mon diplôme.

Et pourtant ce jour-là, ma joie et ma fierté furent grandes. Le monde m'appartenait. J'allais pouvoir aider mes frères de race à sortir de leur obscurantisme. Mon père ne se serait pas sacrifié en vain.

— Saint Georges terrassant le dragon ! a murmuré un peu ironiquement Marc.

— Si tu veux. Mais, hélas, ici, on n'échappe pas à son milieu et je dus bientôt déchanter. D'abord, j'ai eu à subvenir à l'entretien de toute ma famille — famille Kabyle, s'entend — avec sa kyrielle d'oncles, tantes, neveux et pièces C'est la coutume et depuis le temps que je suis en poste tout ce que je gagne passe à les nourrir.

Ensuite, je me suis marié. Tu as vu ma femme ? Oh ! certes, c'est une épouse dévouée et une bonne mère... à la mode du pays. Bornée, bourrée de préjugés, de tabous. Comme ses semblables, elle repousse tout changement et s'accroche farouchement à ses habitudes. Non par bêtise, mais ignorance. Parce qu'elle redoute instinctivement ce qui est susceptible de bouleverser son misérable univers. Comment en serait-il autrement d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'écoles de filles. Quoi qu'il en soit, elle est bien différente de la compagne évoluée, capable de me seconder dans ma tâche, dont jeune étudiant à l'Ecole Normale, j'avais parfois osé rêver ».

— Pourquoi l'as-tu épousée, alors ?

— On ne choisit pas en Kabylie. On vous marie «becif» sans consulter les intéressés. C'est une décision de famille, voire de « çof ». Certainement pas une affaire de sentiments ou de convenances personnelles !

— Et à Taguemount, comment les choses se sont passées ?

— Pire encore ! La montagne a accouché d'une souris. Tout ce que j'ai entrepris pour lutter contre l’immobilisme s'est heurté à l'intransigeance des anciens, partisans aveugles de la Tradition. Dans le djebel, « le jeune homme se tait devant le vieillard ». Pour l'avoir oublié, je fus un temps exclu de la Djemaa et réduit au silence.

Hamrane s'est arrêté, remâchant son amertume. Puis il conclut :

— Voilà toute mon histoire. Il y a longtemps que je me suis résigné à n'être qu'un pauvre instituteur kabyle. Je m'efforce, au moins, d'en être un bon, c'est déjà beaucoup.

— Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens ?

— C'est vrai, il y a toi, venu de l'autre côté de la mer. Avec ta sacoche médicale, ton enthousiasme, ton obstination. D'une certaine façon, tu as réussi à faire bouger les gens, à les remuer. Peut-être, à nous deux, parviendrons-nous finalement à secouer cette poussière séculaire !

Pierre FYOT

Pierre FYOT

LE VENT DE LA TOUSSAINT

Chapitre VII

Nouvelles Éditions Latines

Paris 1982 (1ère édition en 1967)

08:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

10/04/2009

M’hend et ses épisodes (Idir AÏT-MOHAND)

Pendant longtemps, une énigme taraudait l’esprit de M’hend. À sa naissance, son père « Amokrane » avait 40 ans, sa mère « Malha » n’en avait que 20. Comment comprendre que son père ait épousé une fillette de 9 ans alors qu’il en avait 29, un écart incompréhensible… Comment admettre que son père, ayant auparavant vécu et roulé sa bosse, acceptait cette union. Il fut propriétaire d’un petit hôtel-restaurant au nord de la France quand il émigra pour la première fois à l’âge de 17 ans.

D’après Malha, son époux Amokrane fit un songe où une apparition, dans un de ses rêves, lui suggérait de l’épouser s’il voulait avoir un héritier. Par la suite, elle dira qu’il voulait prendre une fille et l’emmener en France pour l’adopter, rien que des arguments qui ne tenaient pas la route. Dans tous les cas, il disparut avec son mystère, emportant avec lui quelques petits secrets que son fils M’hend aurait aimé connaître.

Comme beaucoup d’autres villageois, travailler pour gagner de l’argent, cela voulait dire prendre le bateau à destination de Marseille. Une fois arrivés en France, il fallait faire comme tout le monde, se regrouper pour atténuer l’éloignement, chercher un emploi, accepter n’importe quoi et vivre difficilement. Ils essayaient d’économiser un peu d’argent afin d’envoyer de petits mandats à leurs familles en attendant le jour du retour tant rêvé.

Ce qui, malheureusement, n’était pas le cas pour tous puisque d’années en années, ce jour tant espéré s’éclipsait au fil des temps. Pris au piège, ils gommaient leur passé pour mieux s’effacer de la vie. Les uns s’oubliaient tandis que d’autres tentaient une autre existence que celle qui leur était destinée. Triste retour que faisaient quelques-uns dans des cercueils pour être enterrés dans leur village. Amokrane ne fit pas exception à la règle ; orphelin de père dès l’âge de 12 ans, rien ne pouvait le retenir pour aller chercher l’aventure. Très jeune, en compagnie d’autres adultes, il prit le chemin du destin qui le mena jusqu’à l’une des plus belles capitales à deux mille kilomètres de là.

De montagnard qu’il était, en quelques années il se confondit dans la vie parisienne, à tel point qu’on le surnomma « le Parisien ». Là-bas, dans ce monde si étrange et envoûtant, il se débrouilla très bien puisque le résultat, après quelques temps, s’avéra positif. Il commença par suivre des cours du soir, se forma et s’émancipa tout en travaillant.

Ce jeune paysan, qui n’avait jamais franchi les frontières de son petit village, finit par réaliser sa première vraie vie de l’autre coté de la Méditerranée. Il ne cacha pas que durant sa jeunesse, à l’instar de beaucoup d’autres émigrés, il fonda un foyer et vécut en ménage avec une Française. De cette union, naquit une petite fille qu’il ne connaîtra pas, puisqu’il devait abandonner son foyer quelques temps avant sa naissance. M’hend n’apprendra que le nom de la Française : Mariette Clara.

Avant de quitter le pays, Amokrane était déjà marié avec une fille qui ne tarda pas à le quitter, c’était une proche parente. Mis à part leur très jeune âge, lui-même ne voulait pas de cette union réalisée à l’aveuglette par sa mère ; il était son fils unique avec ses deux soeurs aînées. Son célibat retrouvé, il fila vers l’autre coté de la Méditerranée en quête d’aventure.

Après un aller qui avait duré quelques bonnes années, il retourna au bercail, contraint ou ensorcelé par quelques personnes du village. …

M’hend et ses épisodes (Idir Ait Mohand)

M’hend et ses épisodes (Idir Ait Mohand)

Publibook 2006

06:35 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook

01/04/2009

Conte du village où tous les hommes ...

Il était une fois un village qui n'était habité que par des femmes, des enfants et un vieillard qui s'appelait El Hadj Bubacar. Pour connaître son âge, il fallait avoir la culture des rides. Au centre du village il y avait un arbre. En Afrique, on l'appelle l'arbre à palabres. Il n’y avait plus aucun homme dans le village à part lui. Tous les hommes étaient partis chercher fortune de l'autre côté de l'océan en Occident. La plupart allaient en France puisque c'est là qu'ils avaient, qui un cousin, qui un frère, qui un ami.

Cela faisait quelques mois que le village n'avait reçu aucune nouvelle de personne. La dernière fois que le facteur était passé c'était pour annoncer le début de la fête nationale.

El Hadj Bubacar a l'habitude de se lever avant tout le monde pour sa première prière et ensuite il s’assied au pied de l'arbre à palabres. Un matin, il entend le bruit du moteur d'une mobylette. « Tiens, c'est la mobylette du facteur, se dit-il. Il y avait longtemps qu'on ne l'avait vu par ici. » Avec un grand sourire, le facteur le salue et lui remet une lettre.

Avant qu'il l'eut ouverte, le facteur était déjà parti. Faut dire que ce dernier avait beaucoup de kilomètres à faire... El Hadj ne savait pas lire mais il était sûr qu'elle venait de France: il avait reconnu le portrait de De Gaulle sur le timbre. Aucune femme ne savait lire au village car aucune femme n'allait à l'école. Bubacar décide alors de partir à la recherche de quelqu'un qui puisse lui lire la lettre.

Il quitte le village avec la bénédiction de toutes les villageoises, sur un mulet, puisque pauvre, il n 'a pas de cheval, avec des provisions et de l'eau en quantité bien sûr.

Dix kilomètres plus loin, il rencontre un homme. « Je te connais toi, tu es Suleyman du village. Tu étais parti pour le pays de De Gaulle afin de faire fortune. » L'homme lui explique que finalement il n 'est pas allé jusque là-bas et qu'il a décidé de s'arrêter ici.

« Pourquoi n'es-tu pas revenu au village?

- Je ne pouvais pas revenir sans avoir fait fortune. Quelle honte pour moi ! »

Bubacar lui montre la lettre. Mais Suleyman ne sait pas lire.

Bubacar et Suleyman se mettent en route. Dix kilomètres plus loin, ils rencontrent un autre homme. « Mais je te connais toi, tu es Mamadou du village, lui dit Bubacar. Tu étais parti pour le pays de De Gaulle afin de faire fortune. » L'homme leur explique que finalement il n 'est pas allé jusque là-bas et qu'il a décidé de s'arrêter ici.

« Pourquoi n'es-tu pas revenu au village?

- Je ne pouvais pas revenir sans avoir fait fortune. Quelle honte pour moi ! » Bubacar lui montre la lettre. Mais Mamadou ne sait pas lire.

Mamadou décide de se joindre à eux. Bubacar, Suleyman et Mamadou se mettent en route. Dix kilomètres plus loin, ils rencontrent un homme. « Mais je te connais toi, tu es Touré du village, lui dit Bubacar. Tu étais parti pour le village de De Gaulle afin de faire fortune.» L 'homme leur explique que finalement il n 'est pas allé jusque là-bas et qu'il a décidé de s'arrêter ici.

« Pourquoi n'es-tu pas revenu au village?

- Je ne pouvais pas revenir sans avoir fait fortune. Quelle honte pour moi ! » Bubacar lui montre la lettre. Mais Touré ne sait pas lire.

Touré décide de se joindre à eux, et ils poursuivent leur chemin à la recherche de l'homme qui pourra lire la lettre venue du pays de De Gaulle.

Chaque dix kilomètres, ils rencontrent un homme nouveau. Un homme parti du village pour faire fortune. Aucun n'est revenu par peur de la honte. Mais aucun de ces hommes ne sait lire.

Touré décide de se joindre à eux et ils poursuivent leur chemin à la recherche de l'homme qui pourra lire la lettre venue du pays de De. GaulLe.

Chaque dix kilomètres, ils rencontrent un homme nouveau. Un homme parti du village pour faire fortune. Aucun n’est revenu par peur de la honte. Mais aucun de ces hommes ne sait lire.

Au bout de plusieurs centaines de kilomètres - ou était-ce des milliers - un chant leur parvient au loin. Il n’y a pas de doute, c'est La Marseillaise, la chanson du pays de De Gaulle. Ils distinguent les paroles:

Allons z-enfants de la patri-i-e

Le jour de gloire est arrivé... »

Ils s'approchent et arrivent devant un bureau de poste. Ils expliquent au postier que le village a reçu une lettre venant du pays de De Gaulle:

« Mais c'est moi qui vous l'ai envoyée!, s'exclame l'employé. Je voulais vous rassurer et vous dire que j'allais bien. »

Voilà comment, par peur de la honte, un village a risqué de disparaître.

ROCK LA CASBAH

Éditeur : Flammarion

10:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

15/03/2009

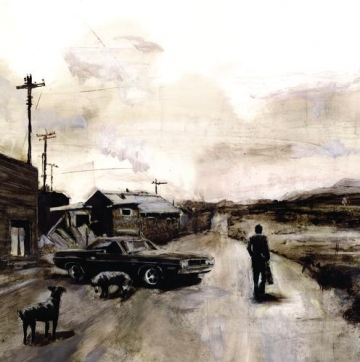

Résidents de la République (Alain BASHUNG)

…

Un jour je t'aimerai moins

Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus

Un jour je sourirai moins

Jusqu'au jour où je ne sourirai plus

Un jour je parlerai moins

Jusqu'au jour où je ne parlerai plus

Un jour je courrirai moins

Jusqu'au jour où je ne courrirai plus

Hier, on se regardait à peine

C'est à peine si l'on se penchait

Aujourd'hui, nos regards sont suspendus

Résidents, résidents de la République

Où le rose a des reflets de bleu

Résidents, résidents de la République

Des atomes, fais ce que tu veux

…

Un jour je te parlerai moins

Peut-être le jour où tu ne me parleras plus

Un jour je voguerai moins

Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira

Hier, on se regardait à peine

C'est à peine si l'on se penchait

Aujourd'hui, nos regards sont suspendus

Résidents, résidents de la République

Où le rose a des reflets de bleu

Résidents, résidents de la République

Chérie, des atomes, fais ce que tu veux

…

Pour cette chanson Alain BASHUNG a écrit et chanté :

Un jour je courrirai moins

Jusqu'au jour où je ne courrirai plus.

Dans cette faute volontaire de conjugaison, je vois un clin d'oeil à son père kabyle.

S’il avait voulu évoquer sa mère bretonne, il aurait pu écrire :

Un jour je courrë moins

Jusqu'au jour où je n’ courrë plus.

(Prononcer le ë comme dans OEUF)

09:27 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

27/02/2009

Un appelé en Kabylie (Paul FORTU)

Il est midi, Carrillo tape sur sa gamelle :

— À la graille !

Le repas ne doit pas être mauvais, vu l'empressement de tous à s'empiffrer autour de la table commune. L'ambiance est au beau fixe car le vaguemestre, profitant du convoi de ravitaillement, a apporté lettres et colis. Petitjean me tend trois lettres dont je reconnais la fine écriture. Jocelyne pense à moi et elle sait combien est grande l'importance du courrier. Il y en a même une de mes parents. Je rentre dans ma mechta pour déguster mon courrier et manger un morceau. Jocelyne se sent seule, son bébé l'occupe beaucoup et elle me demande quand je pense avoir une permission. Je voudrais bien lui dire demain mais comme je viens d'arriver au régiment, je dois attendre mon tour.

Vers 14 h, alors que les activités du village sont réduites à cause de la chaleur, il me vient l'idée d'en faire le tour complet pour mieux prendre la température de la population. Mon pistolet à la ceinture, pour faire moins voyant, je sors du poste en prévenant Petitjean de mon intention. Le cantonnement étant situé au plus haut de la crête, je me dirige naturellement vers le bas. Les hommes sont invisibles, ils doivent faire la sieste. Des femmes s'occupent à des besognes ménagères dans la courette de leur petite maison. Deux jeunes filles progressent péniblement, courbées en deux sous le poids d'un énorme fagot de branches mortes. Décidément, les femmes font tout.

Sans bruit, je continue ma progression vers les dernières maisons qui sont proches des barbelés et de l'oued à sec recouvert de broussailles et de lauriers-roses. Le poste est loin, à environ deux cents mètres. Je me sens un peu isolé et, obéissant à un réflexe de sécurité, je sors mon pistolet et j'introduis une balle dans le canon. Je le remets dans son étui et je poursuis ma marche. Je suis à une vingtaine de mètres des dernières maisons. Tout est calme. Ici aussi, on doit attendre la fin de la grosse chaleur dans l'ombre des mechtas. Je m'arrête un instant pour scruter la végétation impénétrable qui commence non loin des barbelés. Rien ne bouge sauf ces saloperies de mouches collantes, je n'arrive pas à m'y habituer...

Soudain, de l'avant-dernière maison, gicle un homme barbu en burnous, un fusil de guerre à la main, il file vers le réseau de barbelés qu'il franchit comme un fou. Un « Chouf » invisible ¬a dû le prévenir en catastrophe de mon arrivée inopinée. Surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, car c'est mon premier fellagha, je dégaine mon Mac 50, je le mets en joue, bras tendu. Au moment où je vais tirer une vraie furie m'attrape le bras gauche et me déséquilibre. De justesse, je parviens à ne pas tomber. C'est une femme, sans doute la sienne. L'œil fou, la bave aux lèvres, elle protège de toutes ses forces la fuite de l’autre que j'entends indistinctement hurler dans les broussailles. Je me débats comme un diable et je la menace de mon arme à bout portant. Je n'arrive pas à tirer sur une femme...

Soudain, elle me mord au poignet, je la lâche et elle disparaît comme une flèche entre les maisons. Nul ne la reverra jamais... Le fellouze, hors de portée de mon arme, m'injurie en français : Viens ici si tu es un homme, sale Français, naandine omok (maudite soit ta mère) ! et j'entends distinctement le bruit d'une culasse que l'on manœuvre.

Du coup, je me ressaisis, je plonge derrière un olivier et je vide mon chargeur en direction du salopard qui ne riposte pas car il doit être déjà loin en hurlant à mon tour :

— Ya hallouf (espèce de cochon) ! Ya kelb (espèce de chien) ! C'est moi qui vais te faire la peau.

Toutes mes notions d'arabe y passent, pour rien, mais ça fait du bien...

Les détonations ont alerté le poste car j'entends une galopade se diriger vers moi. J'engage un autre chargeur. Petitjean et cinq hommes, le PM à la main arrivent, essoufflés, à toute vitesse. Je les mets rapidement au courant et nous nous lançons à la poursuite du fuyard en franchissant les barbelés qu'il avait cisaillés. Au bout d'un quart d'heure d'une course effrénée

nous nous arrêtons, haletants... À quoi bon continuer et vers où ? Petitjean reprend son souffle et me gronde avec une voix pleine de reproche :

— Vous avez eu du pot mon lieutenant, il fallait buter la femme. À la guerre comme à la guerre. Si elle avait pu vous couper les couilles, elle l'aurait fait...

Paul FORTU

Paul FORTU

Un appelé en Kabylie

Pages 44 et 45 (Vie ordinaire d'une section de combat)

Éditions du Patrimoine

Monaco, 2001

12:30 | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook

Facebook