18/01/2010

Pères Blancs et Sœurs Blanches (Bahia AMELLAL)

2. Histoire d'une implantation 6-8

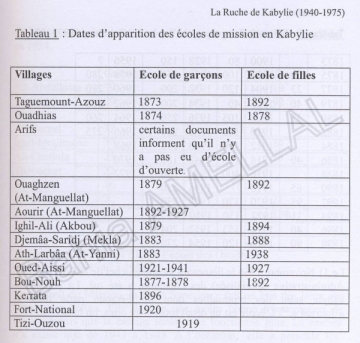

C'est cette Kabylie démunie que Charles Lavigerie, archevêque d'Alger (1867-1892), cible pour lancer sa large opération d'évangélisation : L'Algérie n'est qu'une porte ouverte sur un continent, disait-il. La grande mission Africaine, prend son point de départ en Algérie avec une première implantation des missionnaires d'Afrique, appelés par la suite Pères Blancs, à Taguemount-Azouz le 15 février 1873. Cette mission a, ensuite, traversé les frontières kabyles pour s'étendre au Sahara et rejoindre ensuite d'autres pays africains.

Tout cela démarre une fin d'avril, en 1872. Mgr Lavigerie en visite pastorale à Fort-National (Larbaâ-Nath-Irathen), demande que l'accompagnent des orphelins kabyles provenant des famines de 1867-1868, transférés au centre des Attafs à Orléansville (El-Asnam). Lorsque la petite troupe arrive non loin de Fort-National, les enfants s'écrient : C'est notre village ! C'est Taguemount-Azouz ! 6

Ainsi, le 2 février 1873, des Pères quittent Alger pour Taguemount-Azouz. Ils font escale à Fort-National où la neige les contraint à l'immobilisation pendant quatorze jours. Ce n'est que le 15 au soir qu'ils atteignent les At-Aïssi, où l'Amin et les notables de Taguemount-Azouz les conduisent à la demeure qu'ils ont louée. Le propriétaire leur apporte une natte, une galette et un peu d'huile. Dans la maison où nous venions de nous installer, on remarquait pour tout ornement quelques jarres kabyles destinées à recevoir l'orge et les figues, un poêle servant à la fois de foyer et de cuisine, en face se trouve un bien modeste autel, fait d'une planche et de quelques linges, en dessous coulait un ruisseau destiné à la salubrité de la maison. Les tables y étaient inconnues et chacun écrivait où il pouvait. Le soir venu, on se disposait à prendre soit repos sur le sol mais il n'était pas rare de se voir troublé au milieu de son sommeil par des gouttières importunes 6. L'habitation est voisine de celle de l'Amin qui, peu enchanté d'avoir de tels voisins, propose un emplacement plus spacieux à l'entrée du village.

Les religieux se mettent vite à l'œuvre pour gagner les cœurs. D'abord une école aménagée dans un gourbi que seuls quelques très rares récalcitrants fréquentent. Ils écrivent sur les cantines des Pères. Les notables à la tajmaâït interdisent l'envoi des enfants chez ces chrétiens. En 1874, rien que deux enfants. Des « recruteurs » d'écoliers sont engagés. Ils perçoivent 50 centimes à chaque nouvelle « tête ». Un père punit son fils en le suspendant par les pieds à une poutre car, poussé par la curiosité, il s'est rendu à cette école. En 1891, une cinquantaine d'adultes de 15 à 30 ans fréquentent les cours du soir. En 1923, on crée une troisième, puis une quatrième classe pour arriver à une école digne de ce nom.

Pendant ce temps de nouveaux Pères arrivent et parcourent les villages avoisinants. Il faut multiplier les postes.

…

3. Etat des lieux à l'arrivée des Pères-Blancs 2-5-9

Le cas des At-Yanni est une belle exception. L'école Jésuite destinée aux autochtones est créée en 1873, à At-Larbâa ; elle revient en 1883 aux Pères Blancs et continue de recruter des élèves. Cette année 1883 voit aussi la naissance d'une école publique française, à Taourirt-Mimoun (école que fréquentera, plus tard, Mouloud Mammeri). Avec ses trois classes, cette école ministérielle est la plus vieille école française d'Afrique. Une école manuelle (existe) aussi, à At-Larbâa. Un privilège qui a donné aux At-Yanni une avance intellectuelle et manuelle sur leurs voisins. À Fort-National, il y a l'école des arts et métiers née en 1867 et l'orphelinat de Taddart-Oufella fondé en 1884 6-9. À Djemâa-Saridj, deux classes Jésuites ouvrent en 1873, pour 112 enfants âgés de 9 à 18 ans. En 1875 c'est une grande école, à l'ombre des hêtres, qui émerge de la terre de Djemâa.

4. Arrivée des Sœurs

1878 : les Sœurs sont installées aux Ouadhias. D'autres rejoignent les autres postes où leurs collègues, les Pères, se trouvent. L'école féminine va s'imposer à chacun de ces postes pour apporter à la fille kabyle sa part d'enseignement. L'adjonction d'un ouvroir et d'une section ménagère à l'école renforce la formation de ces fillettes à tous les niveaux : maîtrise de la langue d'enseignement, initiation à des travaux appropriés et adaptés aux usages locaux tels que l'hygiène domestique, la puériculture et l'instruction ménagère (couture, repassage, tricot, lessive...). 6-7 9

…

Références

2. Alfred Rambaud. Les écoles françaises d'Algérie chez les kabyles. Revue : L'illustration. Août 1891.

5. August Veller. Monographie de la commune mixte de Sidi-Aïch (1888). IBIS Press, 2004.

6. François Dornier. En Kabylie. Au fil des jours, sur les pas des Pères Blancs. Taguemount-Azouz, Les Ouadhias, Taourirt-Manguellat, Iberkanen. Bry-sur-Marne, novembre 2004. (Manuscrit non publié).

7. Karima Dirèche-Slimani. Chrétiens de Kabylie. 1873-1954. Une action missionnaire dans l'Algérie coloniale. Editions Bouchène, 2005.

8. Antony Philippe. Mission des Pères Blancs en Tunisie, Algérie, Kabylie, Sahara. Edition Dillen, 1930.

9. Fathma Ath Mansour Amrouche. Histoire de ma vie. François Maspéro, 1968.

La Ruche de Kabylie

(1940-1975)

Éditions ACHAB

Tizi-Ouzou ; 2009

Pages 20 à 24

10:58 | Lien permanent | Commentaires (39) | ![]() Facebook

Facebook

10/01/2010

Mathias Sandorf (Jules VERNE)

…

Le principal bazar de Tétuan* est un ensemble de hangars, d’appentis, de bicoques, basses, étroites, sordides en de certains points, que desservent des allées humides. Quelques toiles, diversement colorées, tendues sur des cordes, le protègent contre les ardeurs du soleil. Partout, de sombres boutiques où se débitent des étoffes de soie brodées, des passementeries hautes en couleurs, des babouches, des aumônières, des burnous, des poteries, des bijoux, colliers, bracelets, bagues, toute une ferronnerie de cuivre, lustres, brûle-parfums, lanternes, – en un mot, ce qui se trouve couramment dans les magasins spéciaux des grandes villes de l’Europe.

Il y avait déjà foule. On profitait de la fraîcheur du matin. Mauresques, voilées jusqu’aux yeux, Juives, à visage découvert, Arabes, Kabyles, Marocains, allant et venant dans ce bazar, y coudoyaient un certain nombre d’étrangers. La présence de Luigi Ferrato et de Pointe Pescade ne devait pas autrement attirer l’attention.

Pendant une heure, à travers ce monde bigarré, tous deux cherchèrent s’ils rencontreraient Namir. Ce fut en vain. La Marocaine ne se montra point, Sarcany pas davantage.

Luigi voulut alors interroger quelques-uns de ces jeunes garçons, à demi nus, – produits hybrides de toutes les races africaines dont le mélange s’opère depuis le Rif jusqu’aux limites du Sahara, – qui grouillent dans les bazars marocains.

Les premiers auxquels il s’adressa ne purent répondre à ses demandes. Enfin l’un d’eux, un Kabyle d’une douzaine d’années, à figure de gamin de Paris, assura qu’il connaissait la demeure de la Marocaine, et il offrit, moyennant quelques menues pièces de monnaie, d’y conduire les deux Européens.

L’offre acceptée, tous trois s’engagèrent à travers les rues enchevêtrées qui rayonnent vers les fortifications de la ville. En dix minutes, ils eurent atteint un quartier presque désert, dont les maisons basses étaient clairsemées, sans une fenêtre à l’extérieur.

…

* Tétouan : ville du nord du Maroc, non loin de Ceuta.

Mathias Sandorf

extrait

1885

09:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

02/01/2010

Conte de Tislit n’Lebher (Larbi RABDI)

Ceci est le conte de Tislit n’Lebher ; qu’il soit beau et se déroule comme un long fil.

Il était une femme qui avait une jolie petite fille qui s'appelait Aïcha.

Un jour, elle tomba malade. Sentant son heure approcher, elle appela son mari à son chevet et lui dit :

- Promets-moi de ne te remarier ou de donner notre fille en mariage que le jour où elle sera capable de prendre toute seule le pain sur le dekkan.

En vérité, la pauvre femme voulait épargner les affres d'une marâtre à sa fille jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pourri être à la merci de personne.

- Je te le promets, lui répondit son mari.

Il n'avait pas terminé ses paroles que sa femme rendit l'âme.

Il tint sa promesse et resta avec sa fille, prenant le plus grand soin d'elle.

Mais, il y avait, au village, une vilaine femme qui avait entendu parler de cet homme qui vivait seul. Elle attira la jeune fille, la combla de cadeaux et commença à lui promettre monts et merveilles pour peu que son père consente à l'épouser, et la fille de s'en retourner chez elle le répéter à son père : « S'il te plaît papa, épouse cette femme ; elle me traitera mieux que sa propre fille » et, à chaque fois, son père de lui répondre la même chose :

- Il n'est pas question que je trahisse la mémoire de ta défunte mère.

Mais la fille n'en démordit pas, à tel point qu'elle ne tenait plus avec son père de conversation où il ne soit question de cette femme si vertueuse et si gentille...

Harassé et acculé par la ténacité de sa fille, son père finit par accepter et alla demander la main de la femme.

Les premiers temps, la femme choya la petite fille au-delà de ce qu'elle avait rêvé. Mais, aussitôt passée la lune de miel, elle changea d'attitude et dit à son mari :

- N'est-il pas temps que tu penses à donner ta fille en mariage ?

- Mais c'est une pauvre orpheline qui ne te dérange en rien, et puis j'ai promis à sa mère de ne la donner en mariage que lorsqu'elle serait capable de prendre toute seule le pain sur le dekkan.

Devant cette réponse la femme comprit que seule la ruse payerait. Elle appela la petite fille et lui demanda

- Aimes-tu vraiment ton père ?

- Plus que tout au monde, chère tante.

- Et bien si tu l'aimes tant que ça, tu ne peux que tout faire pour le rendre heureux.

- Dites-moi ce qu'il me faut faire.

- Sais-tu que ce qui ferait vraiment plaisir à ton père c'est de te voir capable de prendre toute seule le pain sur le dekkan.

- Mais je n'en serai pas capable chère tante, je suis si petite.

- N'aie crainte, je te montrerai comment faire.

Elle prit un tas de terre, le mit sur le sol dans la partie la moins éclairée de la chambre et façonna une sorte de marche assez haute pour que Aïcha puisse prendre facilement le pain, puis lui dit :

- Quand ton père sera de retour, je te demanderai de lui apporter le pain, et tu iras le chercher toi-même en montant sur cette marche-là.

Le soir venu, le père rentra. La femme s'empressa de demander à Aïcha de prendre le pain. Celle-ci, ne contenant que difficilement sa joie, alla vers le dekkan, prit soin de monter discrètement sur la marche, tendit la main et prit la galette de pain.

…

Le Roi et les trois jeunes filles

(Lunğa yellis n’tamza)

L’Harmattan

Paris ; 2003

Pages correspondantes en kabyle :

09:55 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

26/12/2009

Sétif (Adolphe BADIN)

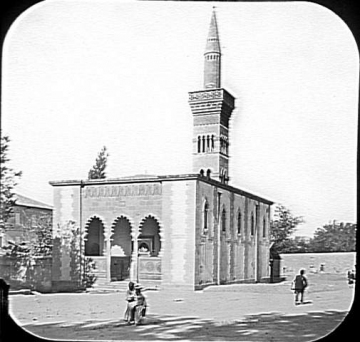

À quatre heures de l’après-midi, la diligence arrivait à Sétif, une véritable ville, plus importante que Bordj Bou-Arréridj, et qui le deviendra davantage encore lorsque le chemin de fer la reliera d’une part à Constantine et de l’autre à Alger. Pendant que l’on changeait les chevaux et que le conducteur dînait à l’hôtel de France, M. Durozier emmena les enfants, pour leur dégourdir les jambes, jusqu’au milieu de la ville. Sétif parait fort intéressant et fort agréable, avec ses belles rues bien larges, bien droites, bordées d’arbres vigoureux, avec sa Place du Théâtre ornée d’une fontaine monumentale, et sa gracieuse mosquée, dont le minaret élancé domine au loin la ville et les environs. Mais ce qui mérite surtout d’être vu, c’est la promenade publique, plantée de frênes, d’acacias et de mûriers magnifiques, à l’ombre desquels on a rassemblé les antiquités romaines provenant de l’ancienne Sitifis.

À gauche de la Promenade, et proche la Porte d’Alger, s’étend un vaste espace découvert, où chaque dimanche, se tient un marché important, fréquenté en moyenne par dix à onze mille indigènes Kabyles, descendus de la montagne avec leurs olives, leurs figues, leurs charbons, ou Arabes de la plaine, poussant devant eux leurs troupeaux de moutons.

À partir de Sétif, qui est le dernier relais entre Alger et Constantine, le paysage n’offre plus grand intérêt. Les vastes plaines des Abd-en-Hour, que l’on traverse, sont presque entièrement dépourvues, non seulement d’habitations, mais de végétation de toute espèce. Il y a quelques années, on n’y voyait, en fait d’arbres, qu’une seule et malheureuse aubépine surnommée par nos soldats le chiffonnier, à cause des innombrables loques de toutes nuances accrochées à ses branches, en manière d’ex-voto, par les indigènes. Il se passera bien du temps, sans doute, avant que de beaux établissements agricoles et des plantations verdoyantes viennent reposer agréablement l’oeil du voyageur dans ces espaces nus et déserts.

Jean CASTEYRAS

Aventures de trois enfants en Algérie

Paris ;1888

08:58 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

21/12/2009

Il pleut (Farid MAHIOUT)

Je dédie ces poèmes à ma mère, morte une certaine nuit étoilée et glacée après une longue maladie.

Il pleut :

Les enfants ont faim

Et la nuit est longue.

Il pleut :

Les prisons sont pleines

Et l’injustice continue

À régner sans partage.

Il pleut :

Les veuves pleurent

Et leurs larmes ruissellent

Sur les tombes des morts.

Il pleut :

Peur au ventre ;

Et la mort sème

De nouveau la terreur.

Il pleut :

Tous les soirs,

Les gens ont peur.

Puis l’horreur du lendemain :

Carnages, embuscades

Déchirent le rideau noir

Du jour.

Tassa ou la mort

Publibook

2009

Farid Mahiout, né en 1972 à Aïn El Hammam (Tizi-Ouzou, Kabylie), est un jeune auteur, poète et journaliste algérien, titulaire d’une licence en sciences de l'information et de la communication, obtenue à l'université d'Alger. Il a exercé la fonction de journaliste correspondant dans plusieurs journaux francophones et a à son actif plusieurs travaux de création littéraire et cinématographique.

08:58 | Lien permanent | Commentaires (7) | ![]() Facebook

Facebook