16/12/2009

Lucerne (Léon Tolstoï) fin

Le 7 juillet 1857, à Lucerne, devant le Schweitzerhoff, habité par les gens les plus riches du monde, un pauvre chanteur ambulant a chanté pendant une demi-heure en jouant sur sa guitare. Une centaine de personnes l’ont écouté. Par trois fois, le chanteur pria qu’on lui donnât quelque chose. Mais nul ne mit la main à la poche et nombreux furent ceux qui le tournèrent en dérision.

…

Ce n’est pas une imagination, c’est un fait que chacun peut trouver dans les journaux de l’époque. On peut même y trouver les noms des étrangers qui, le 7 juillet, habitaient l’hôtel. Et voilà l’événement que les historiens de notre époque doivent inscrire en lettres de feu. Ce fait est plus important et comporte plus de sens que les événements enregistrés quotidiennement dans les journaux et la chronique.

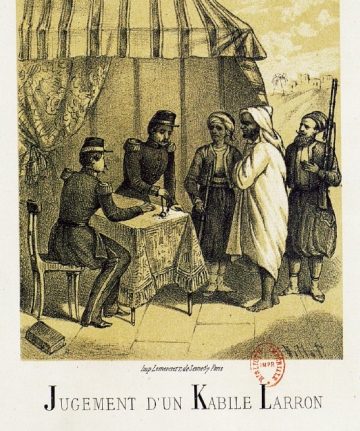

Que les Anglais aient tué mille Chinois parce que ceux-ci n’achètent pas argent comptant leur marchandise, que les Français aient tué mille Kabyles pour que le blé pousse bien en Afrique du Nord et qu’il est bon d’entretenir l’esprit militaire, que l’ambassadeur de Turquie à Naples ne puisse pas être Juif, que l’empereur Napoléon III se promène à Plombières et assure à son peuple, par la presse, qu’il ne gouverne que par la volonté nationale, tout cela ne sont que des mots qui cachent ou dévoilent des choses connues. Mais l’événement du 7 juillet à Lucerne, me semble nouveau, étrange et en rapport non avec l’éternelle précision de l’évolution sociale. Ce fait n’est pas destiné à l’histoire des actes humains, mais à l’histoire du progrès et de la civilisation.

Pourquoi ce fait inhumain, impossible en n’importe quel village d’Allemagne, de France ou d’Italie, était-il possible ici où la civilisation, la liberté et l’égalité arrivent à leur point culminant et où s’assemblent les touristes les plus cultivés des nations les plus civilisées.

Pourquoi ces hommes cultivés, humanitaires, capables d’honnêtes sentiments n’ont-ils pas réuni un mouvement de coeur quand il s’agit d’un acte de bonté individuelle ?

Pourquoi les mêmes qui, confinés dans leurs palais, dans leurs meetings, dans leurs clubs s’occupent-ils chaleureusement de l’état des célibataires chinois, du développement du christianisme africain, de la fondation des sociétés favorisant le mieux-être de l’humanité, et pourquoi ne trouvent-ils pas en leur âme ce sentiment si simple et primitif qui rapproche l’homme de l’homme ?

Lequel des deux est donc l’homme et lequel est le barbare ? Est-ce le lord, qui voyant l’habit usagé du chanteur, quitta la table avec colère sans lui donner pour son travail la millionième partie de son revenu et qui, assis dans sa chambre, resplendissante et calme, juge les affaires de Chine et justifie les meurtres qui s’y commettent, ou le petit chanteur qui, un franc en poche, sans avoir jamais fait de mal à personne, risque la prison et court par monts et par vaux pour consoler avec son chant et qui, humilié, fatigué, affamé, est maintenant allé dormir sur une paille malpropre.

C’est à ce moment que, dans le silence de la ville, j’entendis le son de la guitare du petit homme.

Une voix en moi me disait : Tu n’as pas le droit de la plaindre ni de t’indigner contre la richesse du lord. Qui donc a pesé le bonheur intérieur de chacun des êtres ? Il est assis là-bas sur un seuil quelconque et, regardant le ciel lunaire, il chante joyeusement dans la nuit douce et parfumée. Nul reproche, nulle colère, nul remords n’ont de place en son âme. Mais que se passe-t-il, en revanche, dans l’âme des hommes qui se cachent derrière ces murs lourds et épais ? Qui sait s’ils ont en eux autant d’insouciance et de joie de vivre et de concordance avec l’univers qu’il n’y a dans l’âme de ce petit homme ? La sagesse est infinie de Celui qui a permis et ordonné l’existence de toutes ces contradictions. À toi seul, humble ver de terre, à toi seul qui, dans ta témérité, ose vouloir pénétrer Ses lois et Ses intentions, à toi seul elles semblent contradictoires. Dans Sa mansuétude infinie, Il regarde de Ses sereines hauteurs, et Se délecte de cette harmonie où vous vous agitez en sens opposés et où vous croyez voir des contradictions. Ton orgueil fut cause que tu voulus te soustraire à la loi commune. Non, toi-même avec ta petite et banale indignation contre les valets, toi aussi tu as répondu aux besoins de l’harmonie éternelle et infinie...

Léon Tolstoï

Lucerne (Nouvelle)

1ère publication en 1857

09:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

12/12/2009

Du temps de la France (Jean GALLAND) 2

Une découverte imprévue, près de TABAROURT, Kabylie. (Suite)

Soudain à quelques mètres à droite du chemin ils découvrirent un amoncellement de blocs dont les contours ne semblaient pas naturels. Ayant installé le couffin berceau sur un tapis d'herbe, ils franchirent le fossé pour aller voir cela de plus près. Sur une remontée de terrain avant l'immense descente jusqu'à la mer d'énormes rochers découpés grossièrement avaient été entassés pour former une enceinte vaguement elliptique. Cette enceinte constituée de plusieurs épaisseurs superposées s’interrompait en trois endroits aménagés comme des couloirs d'accès.

Là où des blocs avaient été déplacés on découvrait des cavités pouvant avoir servi de tombeaux. L'ensemble n'avait guère bougé, les blocs étant encastrés les uns dans les autres pour que leur assemblage résiste au temps, à l'image, mais grossièrement, de ce qu'on peut observer encore à Mycènes ou à Machu Picchu par exemple. Sur la partie supérieure de l'enceinte, arréragée en terre-plein, des traces de soubassements de murs étaient encore visibles. Seul au-dessus du sol s'élevait un encadrement de porte dont le linteau monolithique s'appuyait sur des montants également d'un seul bloc. Comment décider s'il y avait eu là des habitations, un temple ou un poste d'observation ? Et pour observer quoi ?

Jean-Jacques croyait pouvoir exclure que ce qu'ils avaient sous les yeux avait pu être une cité du fait des dimensions très modestes de l'enceinte elliptique dont le grand axe ne mesurait guère plus d'une vingtaine de mètres. Il aurait été intéressant de trouver si, à proximité immédiate, d'autres traces associées à ce qu'ils avaient sous les yeux auraient pu constituer un ensemble aux éléments associés d'une manière cohérente.

En grimpant sur le bord de la muraille en surplomb face à la mer il eut soudain la révélation qu'ils venaient de découvrir un site archéologique digne d'intérêt, ignoré selon toute apparence des services spécialisés s'il fallait en croire la carte qui n'en faisait pas mention.

À ses pieds, tout là-bas sur la côte, deux demi-lunes de sable clair se découpaient nettement sur le reste du rivage sombre jusqu'au noir et bordé d'une mince frange d'écume et de vagues venant mourir en limite des flots.

Pourquoi ne pas rêver de navires grecs, étrusques, carthaginois venant jeter l'ancre sur ces plages et allumant des feux pour signaler leur présence afin de rencontrer des autochtones en vue de quelques trocs réciproquement profitables ? Ainsi les deux promeneurs se trouvaient peut-être là sur un poste de guet chargé de repérer l'arrivée des caboteurs étrangers et d'en avertir les villages de l'intérieur.,

Cette rencontre avec un imaginaire passé si lointain avait quelque chose d'émouvant en dépit des incertitudes qui l'enveloppaient. Quel dommage, pensaient-ils, de ne pas être mieux qualifié pour en apprécier l'intérêt et la valeur.

Quels regrets aussi de connaître cet endroit au moment de le quitter puisque Jean-Jacques avait demandé de faire la prochaine rentrée dans une autre école plus proche des villes d'Azazga ou de Tizi-Ouzou.

- Il faudra y revenir, décidèrent-ils avant de faire demi-tour.

Jean GALLAND

En Algérie : Du temps de la France ;

Éditions TIRESIAS ; 1988

15:22 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

07/12/2009

Du temps de la France (Jean GALLAND) 1

Une découverte imprévue, près de TABAROURT, Kabylie.

Un dimanche après-midi ils décidèrent d'aller se promener dans les environs. À pied nécessairement.

L'itinéraire fut vite choisi. La carte n'offrait rien d'autre que de reprendre la piste à l'envers ou de la continuer. Loin autour de l'école de vastes territoires s'étendaient sans voies de communication à l'exception de quelques sentiers en pointillés mentionnés également comme chemins muletiers ou laies forestières.

Les villages étaient d'une rareté étonnante par comparaison avec ce qu'ils avaient aperçu dans la campagne autour de Tizi-Ouzou ou d'Azazga.

Seules des maisons forestières semblaient monter la garde dans cette immensité inhabitée. Les "M F" de Bou-Krouf, Bou-Gerat, Bou-Rouina, M'Zala étaient les seuls signes de vie au coeur ou en limite de larges nappes teintées de couleur verte.

La petite Danielle installée dans son "couffin de voyage", ils s'étaient engagés juste derrière l'école sur le chemin désigné "route forestière" et bordé d'un liseré vert qu'il fallait traduire par "parcours pittoresque".

Il faisait beau. Le ciel était uniformément bleu. Entre les deux sommets de Taharoust et de Bou-Krouf, tous deux dépassant les 1 000 mètres, circulait une brise venant de la mer qui atténuait juste ce qu'il fallait les ardeurs déjà importunes de l'insistant soleil de cette mi-mai.

Après quelques centaines de mètres de montée, tout à coup sur leur-gauche ils se trouvèrent juste au-dessus de l'école que Jean-Jacques photographia dans l'encadrement de deux arbres aux branches tourmentées.

À nouveau ils s'interrogèrent sur la présence insolite de ce bâtiment dans ce coin "perdu". Pourquoi avoir construit ici, pour une population aussi réduite, alors que dans d'autres secteurs aux densités considérablement supérieures des milliers d'enfants ne pouvaient trouver place à l'école ?

De temps à autre un véritable ruisseau traversait la piste en la ravinant profondément et on ne comptait pas les dégâts causés à la chaussée par les intempéries du dernier hiver et que les corvées n'avaient pas encore réparés.

- C'est compréhensible, dit Jean-Jacques, qu'à certains moments de l’année ce chemin ne soit praticable qu'en jeep. et encore. D' ailleurs je me demande qui peut avoir besoin de le parcourir à part les services des Ponts et Chaussées, des Eaux et Forêts ou de la commune mixte ?

D'ici, en se tournant vers le Sud, le spectacle était grandiose. L’oeil englobait toute la vallée de l'oued El Hamman alimenté d'eaux chaudes aux vertus thérapeutiques réputées. Passé l'oued le regard se perdait loin au-delà de la N 12 dans les 1 300 à 1 500 mètres des sombres verdures de la forêt d'Akfadou.

La promenade reprit. Un peu plus loin la piste bascula sur le versant dominant la mer. On devinait, tout au loin, du bleu qui n'était peut-être pas celui du ciel. Mais la brume empêchait de distinguer l'un de l'autre et de dire où se trouvait l'horizon méditerranéen. D'un détour à l'autre ils apercevaient la côte délimitant un panorama de plusieurs dizaines de kilomètres d'étendues de forêts et de versants dénudés, adrets et ubacs d'étroites vallées plongeant vers la mer.

Soudain à quelques mètres à droite du chemin ils découvrirent un amoncellement de blocs …

En Algérie : Du temps de la France ;

Éditions TIRESIAS ; 1988

09:35 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

02/12/2009

Frères kabyles ( VITO ) Extrait 2

L’homme ne savait comment exprimer sa gratitude. Il les invita à entrer pour boire un café. C'était une grande démonstration d'amitié. Johan était d'autant plus heureux que c'était la première fois qu'il était convié dans une mechta Après une porte basse servant de portail les voilà sur une aire pavée de rochers plus ou moins aplanis où se languissent quelques poules et un chien maigre. Plusieurs portes donnent sur une cour intérieure... L'hôte les invitait à le suivre. Dans la pénombre de la pièce, ils aperçurent, dans la lueur d'une flamme, une silhouette féminine qui se glissait dans une autre chambre. La coutume le voulait ainsi en présence d'étrangers à la famille.

L’homme leur lit signe de s'asseoir sur la natte d’alfa à terre. Pendant qu'il prenait un ustensile, ressemblant à une cafetière, pour le mettre sur le feu du canoun, Johan et Marc scrutaient la pièce avec curiosité.

Ils reconnaissaient certaines choses familières : un cruchon d'eau à portée de leurs mains, des jarres, un pichet de terre, des piments rouges et secs, des oignons et des cordes de chanvre suspendus aux murs, des paniers en alfa, quelques boîtes de conserve vides, des morceaux de toile de jute grossière servant de torchons. Alignées le long du mur d'entrée, plusieurs koufis (grosses jarres) en terre cuite, devant contenir du grain, étaient reconnaissables à leurs gros trous irréguliers placés à différentes hauteurs. À terre, une calebasse pour battre le beurre, appuyée contre une jarre ventrue en terre toute imbibée d'huile. Plusieurs petites niches difformes et obscures, à même les murs, abritaient des choses assez hétéroclites : cuillères en bois, soucoupe contenant des dattes sèches, boîte à café, petite casserole toute cabossée, minuscules tasses, autres objets difficiles à identifier.

Le villageois se mit à servir un café turc, concentré dégageant un arôme très fort. Une certaine fraîcheur régnait dans la pièce et cette boisson réchauffa.

Un jeune garçon apparut en écartant un pan de tissus. Il s'approcha intimidé.

- C'est Méziane, mon dernier fils, dit l'homme. Presque tous ses frères sont mariés et demeurent ici.

Marc qui connaissait les coutumes des foyers kabyles savait que chaque ménage avait son propre toit dont la porte donnait sur la cour commune. Ainsi était constituée la cellule familiale.

L'hôte était fier de son plus jeune enfant qui paraissait âgé d'une douzaine d'années.

- Je suis rentré de France, dit-il, depuis deux mois. J'y suis resté trois ans pour travailler afin de faire vivre ma famille demeurée ici.

Pendant son absence, le fils aîné avait pris la responsabilité de la communauté familiale. À son tour maintenant, il était parti en métropole avec deux autres frères. C'était en quelque sorte une relève des responsabilités et des devoirs familiaux.

- Ici, dit encore l'homme, comme pour s'excuser, ce n'est pas comme en France. Nous vivons comme bêtes et c'est la misère. Oui, je voudrais que Méziane aille à l'école pour devenir « dégourdi », pour qu'il puisse vivre ailleurs définitivement. C'est la seule issue souhaitable.

Durant ce temps on entendait des rires étouffés et grincements d'un métier à tisser dans la chambre voisine. Il ne fallait pas importuner plus longtemps la maisonnée. Johan et Marc prirent congé.

Au moment de partir, ils remarquèrent que l'enfant s’était mis à boire du lait puisé dans une jarre.

Que signifiait cette quantité de lait ? Eh, pardi Marc eut juste le temps avant de sortir d'apercevoir, sur le sol, une boîte de lait en poudre, semblable à celles que les infirmières distribuaient !

- T'as vu ce lait ? dit Marc à voix basse, quelques pas plus loin.

- Oui, dit Johan, et alors ?

- C'est peut-être, dit-il, la clé de l'énigme de Bertha. Les adultes doivent boire le lait des nourrissons.

VITO (Pseudonyme de Guy DEJARDIN)

VITO (Pseudonyme de Guy DEJARDIN)

Frères kabyles

L’Amitié par le livre

1970

Extrait Pages 92 à 95

08:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

26/11/2009

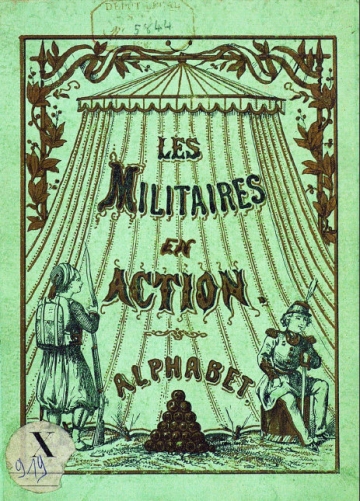

ALPHABET édité par Amédée Bédelet en 1862

08:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook