08/09/2008

LES RÊVES DE YIDIR (Salem ZENIA)

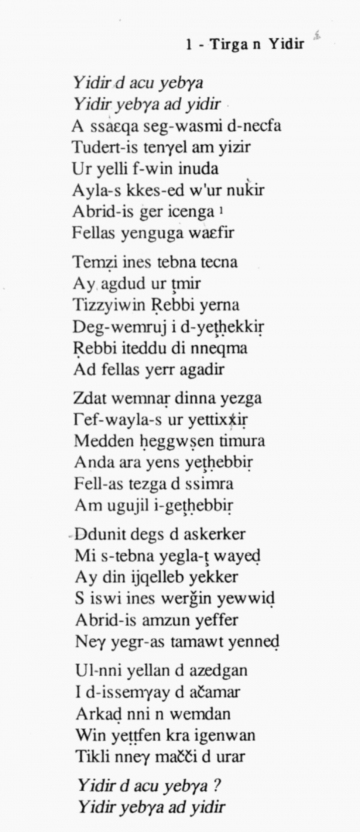

I - Rêves de Yidir

Que veut Yidir ? Vivre

Depuis longtemps nous n’avons pas vu

Une vie aussi brisée que la sienne

Yidir n'a cherché querelle à personne

Pourtant ses biens sont dilapidés

Et ses voies occupées par l’ennemi

Pour Yidir Afir a tremblé.

Puisqu'on chante ta jeunesse

Peuple résiste

Dieu s'est fait des émules

Il observe de là-haut

Et fait tout le contraire

À nos vœux : le mur.

Du seuil

Il veille sur son bien

Pendant que les gens amassent des fortunes

Yidir est sans toit

Tel un orphelin dans les soucis

Qui a pour ami le malheur.

Malmené par la vie,

Sa chance à peine apparue échoit à un autre

Malgré tous ses efforts

Il reste sans but

On eût dit que ses voies sont cachées

Ou retorses.

Certains hommes au coeur pur

Se laissent pousser la barbe

Et. briment leurs semblables

Car ils se disent maîtres des cieux

Mais notre marche n'est pas un jeu.

Que veut Yidir ? Vivre

LES RÊVES DE YIDIR

Éd. L’HARMATTAN-AWAL

1993

Photocopie du texte publié en kabyle :

09:48 | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook

Facebook

01/09/2008

Le malheur de Maria (Makhlouf BOUAÏCH)

- Bonjour, Monsieur... Sans Maria, aujourd'hui ?

- Je l'attends, répondit Hafidh qui constata immédiatement que le restaurateur appelait le Docteur par son prénom.

- Alors, commanderez-vous tout de suite ou préférez-vous attendre son arrivée ?

- J'attendrai encore un peu.

- Vous voulez un apéritif, en attendant ?

Hafidh hésita un court instant puis, demanda un Ricard.

- Désolé, jeune homme, dit Mohand en levant ses bras au ciel. Nous n'avons que du Pastis... Mais du vrai pastis de Marseille. Nous l'avons importé d'Espagne.

- Alors, un Pastis, mais qui ne soit pas local.

- Je viens de vous le dire, c'est un vrai Pastis de Marseille... Il est authentique.

- Je vous crois, mais, malheureusement, on nous dit partout la même chose... Nous avons fini par douter de tout le monde.

Un sourire amical, puis Mohand s'éloigna vers son comptoir. Hafidh le suivit des yeux. Il devait avoir la cinquantaine passée, pourtant il était preste et si léger dans ses déplacements. Même son physique rappelait celui d'un jeune homme vigoureux, à la force de l'âge. Si ce n'étaient ses cheveux entièrement gris, on lui eût donné la trentaine, tout au plus, la quarantaine. La peau de son visage était restée lisse et tendue. Hormis une barre qui coupait son front en deux, il n'avait aucune autre ride, ni cernes sous les yeux. Il avait une allure sportive et paraissait toujours frais. Il n'avait pas, non plus, cette bedaine que le temps finit toujours par donner à ceux dont le métier est restaurateur ou barman.

Hafidh se dit que Mohand, pour avoir ce corps svelte, avait dû être maigre dans sa jeunesse. Cette silhouette ne s'expliquait pas autrement. Puis, il se mit à imaginer sa propre silhouette, une fois l'âge de ce restaurateur atteint. Déjà, le manque d'exercice commençait à lui faire prendre du ventre. Il inspira profondément, faisant rentrer son abdomen, mais ce " sac de graisse ", rond comme un ballon, restait toujours en évidence et refusait d'obtempérer.

Il se mit aussi à regarder ses bras accoudés sur la table : ils étaient ronds et tendres. Tous ses muscles se retrouvaient noyés dans cette graisse qui avait fini par envahir son corps.

Il était loin, ce temps où son entraîneur le citait comme un exemple type de karatéka. Son corps n'était alors qu'un amas de muscles. Son ventre, même totalement relâché, restait plat et laissait apparaître les quartiers bien tracés de ses muscles abdominaux. En ce temps-là, il entretenait encore beaucoup sa silhouette ; il ne buvait pas d'alcool, ne fumait pas et ne prenait jamais de café. Le " maître " le faisait alors se lever, devant ses condisciples, et leur montrait le degré de résistance qu'on peut faire acquérir à son corps en y mettant un peu de volonté dans les exercices. Il mettait Hafidh au milieu du tatami et se mettait à lui donner de forts "mawashi-geri" juste au-dessous du plexus. Il arrivait à l'élève d'être projeté en arrière, jusqu'à l'autre bout de la salle, mais jamais il n'avait manifesté un signe trahissant de la douleur.

Oh, qu'il était loin, ce temps-là !

Le " Roi du Couscous " arriva, une bouteille de Pastis dans une main et, dans l'autre, un broc métallique, en acier inoxydable, contenant des glaçons, d'où débordait une pince du même métal. Il servit son client, sans doseur.

- Dose maison, lui dit-il, avec cet éternel sourire jovial qui le rajeunissait davantage et le rendait sympathique envers toute la clientèle.

Hafidh jugea qu'il devait y avoir pour, au moins, deux doses, dans son verre. Il estima qu'il avait fini par gagner la sympathie de Mohand, le " Roi du Couscous ", mais, en même temps, il pensait qu'il agissait ainsi pour l'enchaîner, une fois pour toutes, à son restaurant et en faire un client assidu. Déjà, grâce ( ou à cause ) de Maria, il avait commencé par y venir presque tous les jours. Si Mohand se mettait encore de la partie, Hafidh se dit qu'il finirait par prendre tous ses repas dans son établissement. Il allait finir par cesser de préparer lui-même son dîner, comme il avait pris l'habitude de le faire depuis des années.

En fait de dîner, il se contentait d'oeufs, préparés sur le plat, ou de frites, parfois des deux, qu'il brûlait de plus en plus souvent. En guise de gazinière, il avait un petit réchaud de camping, se consolant à l'idée qu'une cuisinière à gaz lui prendrait la moitié de son studio de la rue Meddas.

En réalité, il trouvait que l'électroménager coûtait cher. Le prix d'un appareil de ce genre, aussi bien local qu'importé, dépassait le double de son salaire, atteignant parfois son triple. Même les produits de l'ENIEM, de Tizi-Ouzou, ou ceux de l'ENAPEM, de Si-Mustapha, étaient hors de sa portée.

Quant au réfrigérateur, il s'était contenté, pour les mêmes raisons, d'un vieux, brinquebalant, acquis au marché populaire d'El-Harrach, non loin de sa rue. Il avait aussi une petite bibliothèque, confectionnée à l'aide de vielles carcasses de téléviseurs que l'un de ses amis, réparateur, lui avait données, un jour, alors qu'il avait décidé de déménager son atelier. Hafidh l'en avait débarrassé.

L'aménagement du studio ne lui avait coûté, en fait, que quelques milliers de dinars, absorbés plus par les travaux de rénovation des lieux, que par le mobilier.

Makhlouf BOUAÏCH

Makhlouf BOUAÏCH

Le malheur de Maria

Éditions Le Manuscrit

Paris, 2002

21:32 | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook

Facebook

03/08/2008

À TRAVERS LA KABYLIE ET LES QUESTIONS KABYLES (FRANÇOIS CHARVÉRIAT)

Quoi qu’il en soit, un certain nombre d’élèves ont été réunis (1). Le petit Kabyle est très intelligent, et se trouve servi par une bonne mémoire. Les maîtres trouvent certainement des esprits assez ouverts pour mettre en exercice leur savoir.

Le fond de l’instruction qu’ils donnent est formé par le français, l’arithmétique, l’histoire et la géographie. Ces différents points ne peuvent être vraiment enseignés aux jeunes indigènes que d’une façon éminemment pratique. Certains instituteurs l’ont compris, et c’est en parlant avec leurs élèves, en leur nommant les divers objets qui peuvent tomber sous les yeux, en provoquant des questions et y donnant des réponses intéressantes, qu’ils parviennent à leur inculquer assez rapidement quelques notions utiles.

Des méthodes originales ont même été inventées. C’est ainsi qu’une institutrice a imaginé, m’a-t-on dit, un curieux système d’enseignement simultané de la géographie et du français. Chaque enfant a été baptisé du nom d’un département : il y a l’élève Pas-de-Calais, l’élève Manche, l’élève Bouches-du-Rhône, etc.. C’est une géographie vivante de la France. Mais n’y a-t-il pas quelque risque de faire naître parfois un peu de confusion, quand, pour empêcher le Pas-de-Calais de taquiner la Manche, on les sépare par les Bouches-du-Rhône ?

Tous les maîtres n’ont pas la sagesse de s’en tenir aux notions élémentaires, voire à la géographie amusante. Beaucoup veulent, à tout prix, faire montre de l’ensemble des connaissances qu’ils ont acquises dans les écoles normales. Ils n’épargnent à leurs enfants aucune des anomalies de la grammaire française, s’évertuant à les mettre en garde et contre les singularités du subjonctif, et contre les inconséquences du pronom, et contre les pièges du participe. Nourris de belles-lettres, ils enseignent à leurs pouilleux les délicatesses de la poésie française. Ils leur font apprendre des vers; et même ils les forment à chanter, pour les voyageurs de haute marque, des odes de circonstance.

Comme le fait très bien observer Paul Bert, dans ses "Lettres de Kabylie" (2), « l’instituteur enseigne ce qu’il sait, ce qu’on lui a appris à enseigner, ce qui est estimé dans les écoles normales et apprécié de MM. les inspecteurs... Un jour, ajoute Paul Bert, dans une école de la Grande Kabylie, l’instituteur me montrait avec fierté des enfants qu’il préparait au certificat d’études. C’est là une conception délirante. Le certificat d’études : les casse-tête de l’arithmétique, les Mérovingiens, les subtilités de la grammaire, les bizarreries de l’orthographe ! Dans une autre, je prends le cahier de rédaction du meilleur élève. Dictée :.... je vous le donne en mille, les remords de Frédégonde ! .... Mais ces enfants, familiers avec Brunehaut et les intérêts composés, je leur demandais en vain l’étendue de la France, le nombre de ses soldats, le bien qu’elle a fait à leur pays, leurs devoirs envers elle. »

Les systèmes se jugent à leurs fruits. Pour apprécier la méthode d’instruction appliquée eu Kabylie, il suffit d’en connaître les résultats. C’est d’abord un point certain, que le jeune Kabyle prend, au contact de son maître, quelque teinture de français. Il peut évidemment en tirer profit, quand, devenu grand, il va au loin se livrer au commerce ou travailler chez les colons. Mais que fait-il pour tout le reste? Grâce à la promptitude de sa mémoire, il parvient très vite à retenir ce qu’on lui serine. Certains enfants sont même surprenants à cet égard. C’est ainsi que précisément à Ait-Hichem, où nous passons en ce moment, un petit prodige a pu donner mot à mot à M. Buisson, inspecteur général de l’instruction primaire, qui accompagnait M. Berthelot dans son voyage, la liste des ministères qui se sont succédés depuis Louis-Philippe. Il paraît d’ailleurs que la plupart des élèves s’intéressent à l’histoire; mais ce qu’ils en retiennent le mieux, m’a-t-on assuré, ce sont les batailles perdues par la France.

…

(1) Au 1er juin 1887, les écoles d’instruction primaire française établies en Kabylie avaient 2.863 élèves, dont 204 filles seulement, pour une population comptant plus de 300.000 âmes. (Voir le Bulletin universitaire de l’Académie d’Alger, juin 1887,p. 89.)

L’assiduité a beaucoup diminué en 1888 dans certaines localités. On me parlait, vers la fin de mai 1888, d’une école où le nombre des élèves était tombé de 60 à 12.

(2) PAUL BERT, Lettres de Kabylie, 1885, p. 63.

Paul Bert est un des rares hommes d’État qui aient à peu près connu l’Algérie et particulièrement la Kabylie.

FRANÇOIS CHARVÉRIAT

Huit jours en Kabylie

À TRAVERS LA KABYLIE ET LES QUESTIONS KABYLES

Librairie Plon, 1889

18:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

30/07/2008

Étude sur la domination romaine en Kabylie (Henri AUCAPITAINE)

Excepté le Syda municipium , l’histoire ne mentionne aucun établissement ou tentative d'établissement dans l'âpre région des Jubalènes, ancêtres directs des modernes Igaououen.

J'ai été assez heureux pour signaler à l'attention des archéologues [1] quelques ruines découvertes sur les âpres et difficiles versants des Aïth Iraten. De nouvelles recherches m'ont mis à même de corroborer l’opinion que je n'avais pu d'abord émettre qu'avec doute, savoir que des ruines romaines, parfaitement caractérisées, existent sur les contre-forts des Irdjen [2] et prouvent qu'il y a eu au moins des essais de domination permanente à mi-côte de ces montagnes.

Il existe au bord de la rivière qui sépare les Aïth-Aïssi des Aït-Iraten, et proche le Souk El-A’dni de cette dernière tribu, un mamelon appelé Taks'bet (forme berbère et diminutive du mot arabe kasba : citadelle) ; l'explorateur est toujours certain de glaner quelque intéressant renseignement dans les nombreuses localités qui, en Kabylie, portent ce nom. C'est là que j’ai observé les vestiges du premier poste de la ligne de circonvallation destinée alternativement à bloquer ou à protéger les Jubalènes dont les Raten actuels sont les descendants.

J'ai décrit les vestiges du burgus établi sur un des premiers contre-forts de la montagne, au-dessus du village d'lril-G’ifri à l’intersection du chemin de Thala-Amara et du marché du Mardi ; l’assiette stratégique de ces ruines et leur construction dénotent parfaitement leur destination.

En relisant l'ouvrage si remarquable du capitaine Carette, j'ai été amené à reconnaitre à environ 8 kilomètres d'lril-G’ifri, au centre du hameau d'Agouni ou Djilbân [3] , une ruine assez remarquable. Ces débris présentent environ 20 mètres de longueur sur 7 de large; 3 mètres d'une enceinte massive, construite en fortes pierres s'élèvent encore au-dessus de terre et donnent une idée de ce poste militaire, composé de deux réduits contigus. La porte, comme dans nos blokhaus, devait être élevée au-dessus du sol. On est tout d'abord frappé à la vue de ces ruines par la grosseur des pierres de taille, l'épaisseur des murailles et la solidité du ciment, caractères évidents de constructions militaires.

À 8 kilomètres d'Agouni ou Djilbân sur l’emplacement du marché du Tléta (Mardi) un peu au-dessous du village de Tacheraït, se trouvent quelques pierres taillées, coupées de mortaises, et les affleurements d’une muraille épaisse appartenant à un fortin correspondant aux précédents. Une tradition locale vient appuyer cette présomption : les Kabyles attribuent aux Djouh’ala (idolâtres) l’érection d'une fontaine sise en contrebas du marché, fontaine d’architecture toute berbère, mais dont les matériaux sont de ces pierres de grand appareil qui, en tout pays, caractérisent les édifices romains.

De plus les indigènes racontent qu'à la suite d'une grande bataille, les idolâtres furent tous exterminés et enterrés sous les ruines ! … À défaut de faits précis que recherche une saine critique, contentons-nous donc de cette légende, peut-être récit défiguré d'un dramatique épisode des luttes de l'indépendance berbère.

Ainsi quatre postes fortifiés, placés sur une même ligne, à des distances à peu près égales, pouvant défendre ou faciliter 1'accès des montagnes, garantissaient la sécurité de la route du Syda municipium qui n’est plus éloigné que de 4 kilomètres et séparé d'ailleurs du Ratin par l'Assif-Talerlour (assif : rivière).

Mes recherches dernières confirment donc 1'hypothèse émise dans la Revue archéologique, lorsque je supposais qu'un réseau de burgi analogue au burgus dont on voit les traces sur les frontières du Limes ausiensis, s’étendait jusqu'à Syda.

Baron Henri AUCAPITAINE

Étude sur la domination romaine en Kabylie,

Fort-Napoléon Février 1860

Bulletin de la Société de Géographie

Pages 240 à 242

[1] Ruines romaines chez les Beni-Raten (Kabyles) (Revue archéologique, n° d’avril 1859 p. 25 à 29)

09:14 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook

22/07/2008

Une mission médicale en Kabylie (Dr L. LECLERC)

Service médical des Indigènes (Leclerc-L)

pages 123-4

Quand, après l'expédition de 1857, le maréchal Randon nous fit l’honneur de nous désigner pour le service médical des indigènes à Fort-Napoléon, ce fut dans l'espoir que notre ministère pourrait avoir quelques heureuses influences sur des populations jusqu'alors indomptées et récemment conquises.

À notre arrivée, on travaillait à la construction du Fort. Nous nous installâmes sous la tente et fîmes des bons de médicaments ; nous y restâmes jusqu'en décembre. Nos moyens étaient alors restreints : certains sujets durent être envoyés à l'ambulance. On nous y réserva plus tard une salle ou des tentes.

Les malades ne tardèrent pas à devenir nombreux. Pendant les trois derniers mois de 1859, ils dépassèrent le chiffre de 1500. Tel jour nous en donna 50.

Dès le 23 septembre, nous les inscrivîmes avec les renseignements nécessaires, pour suivre la marche de la maladie et du traitement. L’interrogatoire était difficile et long ; les trois quarts de nos malades ne parlant pas arabe, et nos interprètes étant d'une insuffisance désespérante.

Les Kabyles, comme les Arabes, ont aussi l’indolence et la résignation musulmanes. Ils aiment les traitements courts. Quelques-uns avaient une ou deux journées de marche pour arriver jusqu'à nous. Parfois ils ne revenaient plus après une première visite ; souvent ils nous apportaient des affections très graves, difficiles ou même incurables avec des moyens plus étendus que les nôtres. Les moyens durent être longtemps ceux d'une ambulance de campagne ; or notre service comportait bien d'autres exigences. Nous n'avons pas moins consigné tous les cas.

On comprendra facilement, dès lors, comment nos observations seront souvent courtes ou incomplètes. D'une part, le temps nous pressait car outre les indigènes, nous avions les civils plus l’hôpital pendant l'été. D'autre part, nous ne pouvions suivre tous les malades jusqu'à la fin.

Nous avons cru cependant devoir rédiger ce compte-rendu qui repose sur deux notes recueillies scrupuleusement, jour après jour. Le chiffre de nos malades s’élève à 5394. Notre statistique peut donc être considérée comme l'expression à peu près exacte de la pathologie d'une contrée jusqu'alors inexplorée : elle pourra fournir quelques renseignements utiles tant à l'administration qu'aux médecins chargés du service d'une population intéressante et bonne, qui mérite les sacrifices faits pour elle, et qui n'a pas cessé d'être présente à notre mémoire.

Nous avons essayé de faire plus pour deux affections : la syphilis et la fièvre intermittente, qui représentent à elles deux la moitié de nos clients. …

Docteur L. Leclerc

Médecin-Major

Une mission médicale en Kabylie

PARIS 1864

Chez J-B Baillière

09:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook