03/03/2007

Histoire d'un poste sur un piton. (Jean-Yves JAFFRES)

La création de ce poste.

De nombreuses compagnies ou sections étaient disséminées à travers le pays dont certaines se situaient dans le djebel en des endroits plus ou moins isolés et plus ou moins élevés. Chacun de ces pitons a son histoire. Nous allons prendre l'évolution d'un poste et les débuts de la vie sur un piton kabyle, bien simplement en guise d'exemple bien qu'il n'y ait rien d'exemplaire. Il y a certainement d'autres postes qui auraient beaucoup plus d'histoires et d'événements à raconter.

En 1955, la rébellion s'était rapidement étendue en Kabylie et le FLN menaçait la route nationale 12, reliant Alger à Bougie par Tizi-Ouzou. Cette année-là, le général Beauffre installa son PC à Tizi-Ouzou, au cœur de la Kabylie, pour prendre la région en charge. Il avait pour cible les unités constituées par Krim Belkacem, mais il avait aussi la chaine des Bibans et la vallée de la Soummam.

Un mois avant le drame de Palestro, le 21 avril 1956, (voir le chap.6) le général Olié, commandant civil et militaire de la Kabylie, attirait déjà l'attention: "Jai pu m'en rendre compte que les deniers attentats provoquaient dans la population européenne des réactions très caractéristiques. À Abbo, Roberval, Boghni, Mekla, Tizi-Rénift, Haussonvillers, unanime la crise de confiance, le désespoir devenait quasi-général. La hantise de l'abandon minait les énergies les mieux trempées. À Camp du Maréchal, où un jeune colon de 22 ans fut récemment tué c’était une atmosphère de colère et de révolte qui régnait, semblable à celle que nous avions mesurée à Haussonvillers et à Palestro.

Dans ces secteurs, l'exode se dessinait. Des départs de colons eurent lieu. D'autres, face aux derniers événements, se décidèrent et se préparèrent à liquider leurs biens et à acheter en France, ou encore prospectèrent à l'étranger. Tizi-Ouzou connut les premiers drames d'abandons sans retour. "

Dans cette atmosphère, en ce milieu, fut créé le poste de Béni-Ouarzeddine, en 1956. Le lieutenant colonel Jacques Sautreau me relata cette histoire par écrit et de mémoire, puis le soldat Pedehum Jean Marie, là-bas à cette époque compléta l'information.

Le 15 mai, une vaste opération de nettoyage, dite « basque », fut entreprise. La 5ème compagnie du RIC partie de Mirabeau surprenait les guetteurs, neutralisa un groupe de fellaghas et au prix d'un soldat blessé et du chien éclaireur tué, parvenait à proximité du village de Karboucha. Elle fut alors très sérieusement accrochée par un fort élément rebelle équipé d'armes de guerre qui nous surplombait depuis le piton de Béni-Ouarzeddine. La position devenait intenable. Le caporal-chef radio fut tué et il fallut se replier sous la protection d'un tir d'artillerie. Le commandement décida alors d'implanter la 5' compagnie au cœur même du dispositif FLN, à l'observatoire de Béni-Ouarzeddine d'où les rebelles surveillaient tous les mouvements de troupe sur les routes d'Alger et de Dra-el-Mizan.

Ainsi, au début du mois de juin 1956, le 2ème bataillon du 2ème Régiment d'infanterie coloniale (à recrutement essentiellement breton et vendéen), venant de Nantes, s'implanta à Camp du Maréchal, Haussonvillers, Mirabeau et El-Tléta, enveloppant les massifs du Sidi Ali-Bou-Nab, position clef du célèbre Krim Belkacem qui était là chez lui, d'où il dirigeait toutes les exactions, embuscades, attentats, sabotages, enlèvements, assassinats.

Le 13juin 1956, profitant de la diversion d'un ratissage général de l'Ali-Bou-Nab, la 5ème compagnie amenée rapidement en camions près de ce piton, investit le village et s'y installa défensivement. D'importants stocks de nourriture et de médicaments furent découverts dans le village. En un mois, il s'y construisit un poste fortifié. Le moitié de l'effectif assurait la sécurité rapprochée face au djebel qui nous dominait, l'autre moitié éleva d'abord un mur crénelé de protection, puis les plates-formes de soubassement des futurs baraquements et, se reposèrent... en montant la garde!

En juillet 1956 le poste était assez équipé et fortifié pour être défendu par une seule section et le reste de la compagnie put reprendre les opérations offensives avec le bataillon, opérations qui, hélas, au prix encore de plusieurs morts et d'un avion d'observation abattu (pilote grièvement blessé) extirpa enfin le gros du FLN de l'Ali Bou-Nab. Les incessantes opérations du II / 2 R.I.C ramena progressivement la sécurité. Mais les pentes Est et Sud de l'Ali-Bou-Nab (Tizi-Renift, Beauprêtre...) restèrent infestées de rebelles, protégés par la végétation très dense. Le II / 2 RIC a été relevé de Grande Kabylie à la mi-octobre 1956 et envoyé dans la région d'Orléanville-Ouarsenis pour y rétablir l'ordre. Je(Le Lt colonel Sautreau.) commandais à l'époque, la 5' compagnie. Le 9' RIC prit la relève.

Les premières semaines de l'espoir. (Un reportage de Jean Paillardin, du journal d'Alger en 1956, présenté par R Henricolas.)

« Il y avait autour de nous tous les notables du village, avec le chef de cette fraction, Kébir, un grand vieillard sec, impression que renforçaient encore, l'ombre d'un immense chapeau et d'épaisses lunettes noires, son air énigmatique. Il y avait une nuée d'enfants. Un surtout, tout petit sous son béret, que nous appelions « moustique » était toujours dans nos jambes, mais son grand copain paraissait être un soldat qui montait la garde au poste. Il y gagna en caramel.

Lorsque nous regardions une carte, du pays, nous voyions d'abord, presque parallèle au littoral, entre le cap Djinet et le cap Tédelès, la route d'Alger à Tizi-Ouzou. Au sud de cette route, prise entre les Issers et Mirabeau, l'arête rocheuse aiguë, orientée sensiblement du sud-ouest au nord-est, que nos Jeeps venaient d'escalader. Nous étions maintenant très exactement au sud-ouest de Camp-du-Maréchal, à 800 mètres d'altitude.

Le lieutenant Dumoutier, qui commandait ce poste, nous montra son chantier. Il s'agit bien d'un chantier de construction. Ici un mur s'élevait, là une nouvelle piste se creusait, là encore, un officier étudiait les moyens de captage d'une source... Je demandai naïvement si une entreprise de travaux publics participait à ces travaux, ou tout au moins une formation du Génie... «Les Marsouins font tout par eux-mêmes», me répondit courtoisement le colonel Viguié. Ils avaient quand même des ouvriers, et c'était déjà surprenant, ces ouvriers kabyles en grand chapeau de paille. Comprenez bien, ici dans les Ali-Bou-Nab, il y avait encore quinze jours, les troupes arrivaient et trouvaient les villages vides seuls des femmes et des enfants qui s'enfermaient dans les maisons. Les hommes avaient suivi les hors la loi dans la montagne pour des raisons complexes mais surtout parce qu'ils avaient peur de tout le monde Mais peu à peu, ils revinrent. Maintenant le chef du poste refusait de l'embauche.

Nous nous arrêtions devant un robinet. Les plus petites choses prenaient ici leur importance réelle. Parfois les indigènes demandaient comme faveur suprême de leur offrir en gage d'amitié, un de ces petits bouts de métal qui donnaient de l'eau. Les villages kabyles étaient construits sur des hauteurs parfois difficiles d'accès, et le problème de l'eau restait toujours posé avec acuité, surtout pour les femmes. Le capitaine Fernando et les gens du 9' RIC captèrent une source très loin, et ils amenèrent jusqu'au centre du village un débit de 5 à 6 litres-minute.

Il serait cependant naïf de s'imaginer que les Kabyles nous étaient éperdument reconnaissants, d'abord parce qu'ils avaient une tendance à croire que tout leur était dû par la France, et qu'il valait mieux récriminer toujours plus pour tâcher d'obtenir davantage. Ensuite, parce que la corvée d'eau, c'était surtout dévolu aux femmes qu'on voyait grimper les pentes depuis le cours d'eau jusqu'au village, leurs préhistoriques amphores sur la tête. Le mari allait surtout au marché hebdomadaire dans la vallée. Il s'occupait de ventes, d'achats et de politique, c'est-à-dire des affaires sérieuses.

Un jour nous eûmes une surprise au cantonnement, une femme toute ridée amenait son petit fils au médecin-capitaine Ricossé. Le garçon toussait depuis longtemps, mais elle ne pouvait pas le conduire plus tôt au «toubib»... Elle remercia aussi le docteur pour sa fille qui était maintenant guérie. La confiance s'établit ainsi progressivement, le «toubib» fut même autorisé par les Kabyles à soigner leurs femmes! C'était une marque de confiance extrêmement rare. Aussi rare que de voir des semailles sur un sol rocheux,»

Ret e oa deomp da vibanan o degemer er gêriadeun, eno, war or n'enez. Gwelet a raemp stadpaour ha reuzeudik kaîz anezho. Evel-se, hor boa ofizians hag e c 'bellemp o sikour: shaliata ar 'vugale, or n~edisin a selle ou~h Oc 'hlenvedoù hag a me louzeler. » C’est du Breton; voici la traduction : « Il nous fallait au moins les recevoir là au village, dans la montagne. Nous voyions leur état pauvre et malheureux de beaucoup d'entre eux. Ainsi, nous avions leur confiance et nous pouvions les aider scolariser les enfants ; le médecin observait leur ennuis de santé et donnait des médicaments...»

Puis vint le tour de la classe 57-2 /C de prendre le relais.

Nous attendîmes une dizaine de jours à Camp du Maréchal, c'est-à-dire jusqu'au prochain convoi de ravitaillement qui nous mènera au piton de Béni-Ouarzeddine. Ce village avait la même origine alsacienne que Haussonvillers et son nom rappelait l'installation sur ce point du maréchal Bugeaud lors de l'expédition de 1844, sur la rive gauche de l'oued Sébaou. Ce lieu aussi, dans une période plus ancienne, fit un poste de garde turc qui joua un grand rôle dans les guerres entre Algériens et Kabyles. Ainsi, avant hier, hier et aujourd'hui se retrouvaient sur ce terrain.

Ce convoi pour nous diriger sur le piton nous surprit à plus d'un titre. D'abord, l'artillerie «canardait» les points stratégiques de notre parcours, elle préparait notre passage. Un piper dans les airs, tel un faucon à l'œil perçant, surveillait les alentours et préviendrait de toute anomalie perceptible. Des half-tracks ou automitrailleuses protégeaient l'avant et l'arrière du convoi. Les anciens ne parlaient pas beaucoup, sinon pour nous raconter les pépins qu'il y eut dans les parages dans un passé récent, tout en scrutant les flancs du djebel où nous passions, toujours prêts à intervenir. Nous étions tous en casque lourd. C'est ainsi que nous sommes montés la première fois à la treizième compagnie du 3/9ème R.I.Ma. Un piton bordé de barbelés nous attendait Ce sommet était tout en dénivelé, le village berbère d'une extrémité et nous de l'autre. Nous nous situions face aux monts du Djurdjura sous un soleil brûlant, loin des nôtres, dans la solitude et pour un certain temps.

Le camp était en fait au sommet d’un piton. Il y avait d’autres sommets environnants au sud , à l’ouest et au nord qui dominaient notre village ; c’est souvent le cas dans les postes du djebel ? Ces collines périphériques limitaient notre horizon. Le cantonnement militaire, siège de la compagnie, prit position côté ouest du village, la partie kabyle se situait à l'est du piton. Notre site était entouré de barbelés. Il y avait deux postes de garde de jour et quatre la nuit. Nous avions un four à pain où le boulanger faisait parfois de la pâtisserie et il servait aux cuisiniers pour diverses cuissons. Des soldats résidaient en des baraquements du bas et dans des mechtas du haut.

Évolution de ce piton

Nous pouvons constater une nette évolution des bâtiments au P C de la compagnie de 1956 à 1958. Ces constructions resteront ainsi en place de 1958 a 1960 (voir photo p 111) Ensuite ils furent démontés comme nous pourrons le constater. La suite de cette histoire nous est narrée par un instituteur civil qui y est resté en Algérie après son temps de service militaire

Ces élèves étaient volontaires, joueurs, espiègles, comme beaucoup d'enfants de cet âge en France. Nous avions leur confiance. Tout en étant réservés, ils parlaient de choses et d'autres facilement. Ils se faisaient un plaisir de nous vendre quelques œufs, un poulet... Nous allions parfois faire un tour en leur village (cependant nous allions toujours à plusieurs et gardions l'œil attentif On ne sait jamais !)

Nous(Information donnée par E. ALIX) sommes sur l'aire bétonnée où se situaient les baraquements des années passées. D'une compagnie de plus de cent soldats 1956 à début 1960, l'effectif s'était considérablement réduit. En effet, il fit créé une S.A.S à proximité, dans le village de Sidi Ah Bou Nab et un groupe d'autodéfense fut instauré à Béni-Ouarzeddine courant 1960. Il ne restait plus qu'une dizaine de militaires sur place et l'instituteur. Lorsque ces militaires rejoignaient la compagnie pour une opération, je restais seul avec mes élèves. Les murs de protection étaient défaits, les baraques n'existaient plus et il n'y avait plus de barbelés autour du cantonnement.

À « Béni » nous n'avions essuyé, qu'une seule fois, un coup de fusil du village en ruine de la crête d'en face. Mais, une nuit, nous eûmes droit à des jets de pierres venant du village. Cela commençait à sentir l'indépendance lorsque je quittai les lieux en juin 1961 pour la SAS. Là, je me sentais plus en sécurité et j'avais l’électricité. Cependant le danger était toujours présent.

La vie des soldats bretons

dans la guerre d'Algérie

2000

Pages 110 à 120

Texte numérisé par GeLamBre

10:30 | Lien permanent | Commentaires (19) | ![]() Facebook

Facebook

13/02/2007

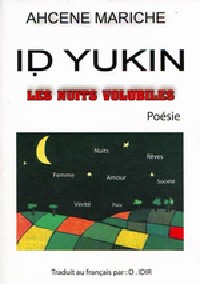

SAINT VALENTIN (version française) de Ahcène MARICHE

Vivement le quatorze février,

C’est la fête des amoureux !

Chacun le vit en aventurier,

En compagnie de l’allié bienheureux,

C’est devenu dès lors coutumier,

Chez Valentin et Valentine tous deux.

********

Chacun d’eux, empruntant son chemin,

A la recherche d’un objectif.

Ils finiront par trouver un dessein

Qui prouvera l’amour décisif.

Jeunes et vieux, dans le même bain.

Poussés par ce vent attractif

Et sérieusement touchés par le chagrin.

*******

Pour en cueillir des fleurs,

Nous dégringolons les prairies.

Tous, nous sèmerons dans les cœurs,

La tendresse, point de jalousie.

L’amour est un bienfaiteur,

La guerre n’est que tragédie.

********

Combien de siècles se sont écoulés,

Que l’histoire, à présent, a réunis.

Ils sont, au fond de l’amour, plantés,

Epris, ils ont fait l’objet d’un récit ;

Combien de cas pareils, éprouvés,

Que nos mémoires relatent en série.

********

Antar et Abla sont un conte,

Chabane et Dhrifa Oujajih aussi.

De Qeïs et Leïla, on raconte,

Ainsi que de Roméo et Juliette unis.

Que Saïd et Hizya ne déchantent,

Symbole des nomades en furie.

Quant à l’histoire toute récente,

C’est bien celle de Fadhma et L’Hesnaoui.

Celle d’Ahcène et Zivka représente

Un mythe naissant ces jours-ci.

********

L’histoire de Van Gogh est légendaire,

Il ne s’est jamais produit de pareille.

Il se croit tellement déplaire,

Que sur lui, sa bien aimée ne veille.

Une fois ses requêtes ne sont plus salutaires,

Il décida de trancher son oreille.

********

Chacun formule des vœux préférés,

Le choix pour eux n’est guère difficile.

Quant à moi mes frères, je suis troublé,

Qui peut me servir de témoin utile ?

Toute chose sur laquelle mon regard s’est posé,

Se métamorphose de suite et devient futile,

Ou bien, à mes yeux, s’avère insensée!

******

J’ai trié avec soin des merveilles,

Que j’ai destinées à ma bien aimée.

Dans une main, une fleur sans pareille,

Avec l’autre, quelques vers que j’ai rimés.

Sur du papier, je claquerai sa beauté vermeille,

Avec de l’argile, je ferai son portrait.

Sur ses genoux, je viderai ma corbeille,

J’ai des choses à dire, le temps me le permet.

Mon amour, je l’étalerai en plein soleil,

En scénario, je l’adapterai,

Et nos rôles ne seront que merveilles !

*********

C’est le quinze Février,

Nous sommes rentrés dans l’histoire.

On est à présent identifié

Et doté d’un nom évocatoire,

Ce qui était dans l’ombre est maintenant étalé,

Ayez Ahcène et Zivka en mémoire.

*******

Je te prie Saint Valentin

Je te prie Sainte Valentine

Je te prie, toi Qeïs,

Je te prie, toi Leïla

Je te prie, toi El Hasnaoui.

Je te prie, toi Fadhma

Je te prie, toi Saïd,

Je te prie, toi Hizya

Je te prie, toi Chabane,

Je te prie, toi Dhrifa,

Je te prie, toi Roméo

Je te prie, toi Juliette.

Nous nous joignons à vous,

Epargnez-nous le ridicule.

Vous avez souffert beaucoup,

A présent, nous aussi, on brûle.

On est montré du doigt tel un loup,

Qui dirait un criminel ou une crapule.

Du pan de votre manteau, couvrez-nous,

En vous, les bénédictions pullulent.

De grâce, de grâce, protégez-nous,

Que de Baraka, votre âme dissimule.

Ahcène MARICHE

08:20 | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook

Facebook

17/01/2007

LA MALEDICTION (Mokrane Aït Lounès)

L'inspiration de la légende me vient d'une phrase

Toute aussi légendaire. Cette phrase dit :

Quand il y a un homme digne de régner sur le peuple on le tue,

Certains pensent que c'est de la jalousie,

D'autres répondent que c'est une malédiction,

Moi, je suis parmi ceux qui disent que cela est une malédiction, comme dans la vie tout a une fin,

Aujourd'hui l'esprit de nos ancêtres dit, à travers cette légende

Que la malédiction qui a envoûté le peuple AMAZIGH est finie !

J'espère que la réflexion de cette légende, sera pour le peuple,

Une cession d'acte de l'histoire

Sur le déchirement de la culture AMAZIGH

Pour vous résumer la force et le respect de la dignité d'un peuple, un dicton dit :

Avec un doigt, je ne fais pas le poids,

Avec deux doigts, je soulève un petit pois,

Avec deux mains, je soulève l'équivalent de mon poids

Avec un peuple uni, je soulèverais des montagnes dans le chaud ou le froid.

La malédiction

Mokrane Aït Lounès

Essai

La Société des Écrivains

Paris, 2005

(4ème de couverture)

08:10 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

10/01/2007

POEME POUR L’ALGERIE HEUREUSE (ASSIA DJEBBAR)

Neiges dans le Djurdjura

Pièges d'alouette à Tikjda

Des olivettes aux Ouadhias

On me fouette à Azazga

Un chevreau court sur la Hodna

Des chevaux fuient de Mechria

Un chameau rêve à Ghardaïa

Et mes sanglots à Djemila

Le grillon chante à Mansourah

Un faucon vole sur Mascara

Tisons ardents à Bou-Hanifia

Pas de pardon aux Kelaa

Des sycomores à Tipaza

Une hyène sort à Mazouna

Le bourreau dort à Miliana

Bientôt ma mort à Zémoura

Une brebis à Nédroma

Et un ami tout près d'Oudja

Des cris de nuit à Maghnia

Mon agonie à Saïda

La corde au cou à Frenda

Sur les genoux à Oued-Fodda

Dans les cailloux de Djelfa

La proie des loups à M'sila

Beauté des jasmins à Koléa

Roses de jardins de Blida

Sur le chemin de Mouzaia

Je meurs de faim à Médea

Un ruisseau sec à Chellala

Sombre fléau à Medjana

Une gorgée d'eau à Bou-Saada

Et mon tombeau au Sahara

Puis c'est l'alarme à Tébessa

Les yeux sans larmes à Mila

Quel Vacarme à Ain-Sefra

On prend les armes à Guelma

L'éclat du jour à Khenchla

Un attentat à Biskra

Des soldats aux Nementcha

Dernier combat à Batna

Neiges dans le Djurdjura

Pièges d'alouette à Tikjda

Des olivettes aux Ouadhias

Un air de fête au coeur d'El Djazira.

ASSIA DJEBBAR

ASSIA DJEBBAR

Poème pour l’Algérie heureuse

S.N.E.D. Alger. 1969

22:10 | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook

Facebook

02/01/2007

Les aventures de Velâjoudh ( Lounès BENREDJAL )

Velâjoudh est un héros des contes kabyles. C'est un jeune enfant espiègle, qui se moque de tout le monde, même de Teriel (l’ogresse). C'est son histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui.

Velâjoudh, petit garçon facétieux, invente des situations loufoques, rien que pour rire et faire rire ses semblables.

Un jour, il décide de s'attaquer à Teriel (l’ogresse) qui hante sa contrée. Cette dernière devenue vieille est atteinte de cécité (thiderghelte). C'est en tâtons qu'elle cherche sa route et à tâtons qu'elle se sustente.

Velâjoudh attend Teriel (l'ogresse) juché sur un figuier qui n'appartient à personne et appartient en même temps à tout le monde. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit à propos d'un tel figuier ce proverbe :

"Am thnoqlets B-ouvrid'

Ouin âdan ad' ikharef"

(Tout le monde a le droit de manger de ses fruits sans crainte)

La saison des figues est finie depuis longtemps. mais puisque Teriel est aveugle, Velâjoudh veut lui jouer un tour. Dès qu'il la voit au loin, il monte au faîte du figuier et se met à crier de toutes ses forces.

- Oui vghan ad'ikharef

Ad iâdi gher d'a

Thanoclets Velajoudh

Thethour d'elfakia

(Celui qui veut manger des figues hors saison n'a qu'à venir ici, le figuier de Velâjoudh regorge de fruits!)

Teriel intéressée s'approche, elle tâte les branches, mais point de fruits. Courroucée, elle cherche Velâjoudh qui s'était réfugié sur la plus haute branche. Elle l'attrape et le fait entrer dans l'outre qu'elle avait ramenée pour puiser de l'eau. Afin qu'il ne puisse s'échapper, elle ferme le goulot de l'outre avec des feuilles de vivras (oignons sauvages) faute de cordelettes.

Elle dépose l'outre avec Velâjoudh dedans, au pied du figuier et s'en va au ruisseau tout proche pour se désaltérer. Sentant l'odeur caractéristique du vivras, Velâdjoudh devine que c'est avec les feuilles de cette plante qu'elle a fermé l'outre.

Il se débat un cours instant et l'outre s'ouvre. Avant que Teriel ne revienne, il remplit l'outre "d'-ivaâlalachène" (petites pierres) ramassées sur place et court se mettre à l'abri sur un petit monticule qui donne sur la route et le figuier.

Après s'être désaltérée, Teriel met l'outre sur son dos. Elle est lourde, elle se dit que Velâjoudh ferait un très bon repas. Après avoir fait quelques pas, elle sent des douleurs dans son dos, elle demande à Velâjoudh de changer de position, afin que ses genoux ne lui fassent pas mal. Comme il ne s'exécute pas, elle se met à crier à haute voix :

- Ekès roukvath ik'

Seg zag'our iou a Velâjoudh !

(Enlève tes sales genoux de mon dos Velâjoudh!)

Comme il était hors de portée, il lui lance moqueur :

- Mouqel ma ligh d'akhel ouïdid' !

(Regarde dans l'outre si j'y suis !)

Rageuse elle laisse tomber l'outre d'où s'échappent des pierres.

- Tu m'as eu petit garnement, mais tu ne perds rien pour attendre ! Je t'aurait un jour ou l'autre foi de Teriel !

Sorti indemne, Velâjoudh continue à faire des siennes. Il remonte sur le figuier et abuse les gens en leur faisant croire que l'arbre produit des fruits en toutes saisons.

Le Messager magnifique

Lounès Benredjal

(Contes) - Éditions ANEP, Alger, 2004

12:24 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook

Jean-Yves JAFFRÈS

Jean-Yves JAFFRÈS