09/09/2007

Apulée, mon éditrice et moi (Kébir Mustapha AMMI)

« Elle m'écoute, attentive comme à son habitude lorsque je lui parle de mes projets de romans, de mes personnages qui se battent en duel avec moi... C'est-à-dire qu'elle écoute tout, le moindre froissement de robe, une aile de papillon qui passe sur l'horizon vert de ses yeux... sauf ce que je suis en train de lui raconter. Apulée, cette fois, retient, contre toute attente, son attention. Son côté «vieillerie» l'intrigue. C'est que Marion, dans le civil, est... antiquaire ! Je lui explique qu'Apulée, ben, qu'Apulée, comme les Algériens, aime s'habiller, qu'il aime les femmes, qu'il aime faire la fête et qu'il est... Bref, qu'il est un peu, toutes époques confondues, le grand frère de Johannes, le héros séducteur de qui vous savez, le Kierkegaard qui, sous d'autres latitudes, moins clémentes, torturait le coeur de ces dames dans le froid pays danois.

Elle est foudroyée. Elle en perd son latin. J'ajoute, dans ma fougue qui n'a de juvénile que la forme, que le jeune philosophe danois est en quelque sorte le représentant de cette espèce à laquelle notre Apulée a donné ses lettres de noblesse (je pense aux esthètes, aux ironistes, aux amoureux de la vie) et que, partant, il est l'ambassadeur de notre héros national dans ces terres sises non loin des romantiques aurores boréales.

- Et les intégristes dans tout ça ? me lance mon amie revenue brusquement à elle, tout en demandant au serveur un verre de vin.

Elle songe forcément à ceux qui mettent l'Algérie à feu et à sang depuis plus d'une décennie et qui n'accepteraient sûrement pas qu'on leur dise qu'un chrétien, un athée ou un païen qu'on sort d'un grenier...

- Les intégristes ?

- Qu'est-ce qu'il en pense ?

- Il leur ferait la guerre, dis-je sans prendre la peine de réfléchir.

Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je l'avance comme... des arrhes pour emporter son adhésion. Je n'ai encore aucune idée de ce type, un illuminé, qui me rentrera dans la tête dans plusieurs mois pour savoir pourquoi, diable, j'écris sur Apulée ! »

Kébir Mustapha AMMI

Apulée, mon éditrice et moi

Ed. de l'Aube, France

Collection : Regards croisés

14:40 | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook

Facebook

01/09/2007

UN ÉTÉ OUTREMER (Anne VANTAL)

- Eh, attends ! me crie le propriétaire du bistrot au moment où je me lève.

Il sait où je vais, je le lui ai dit tout à l'heure. - Si tu veux, Omar peut partir avec toi : il se met en route maintenant. Il t'accompagnera là-bas. J'ai d'abord envie de refuser, parce que j'ai imaginé que je ferais le chemin seul. J'ai besoin de me concentrer, pour me préparer à la rencontre avec Samira. Je me tourne pourtant dans la direction indiquée et je découvre un vieux, un très vieux, enveloppé dans une espèce de cape trop chaude pour la saison. Il tient un bâton à la main et sa bouche est ouverte sur un sourire édenté. Zut, si je pars avec lui, il va me ralentir.

Le patron de la gargote sent mon hésitation; il ajoute:

- Omar parle français, il a vécu à Douai presque toute sa vie Il n'y en a pas beaucoup là-haut qui peuvent en dire autant. Il t'aidera et te servira d'interprète, si tu veux .

Je suis immédiatement convaincu par cet argument. Évidemment, si Samira est "là-haut", elle aussi parle français, j'en suis certain. Mais si elle n'y est pas? Et si je dois continuer à la chercher ailleurs ? Cet Omar-là pourrait être bien utile, finalement.

Je souris au vieux. Je suis d'accord : nous partons ensemble.

Ce matin, j’ai compté deux heures et demie de marche pour passer le col et parvenir à mon but, mais je m’aperçois très vite que j 'ai sérieusement sous-estimé la difficulté du trajet. Omar ouvre la voie, et je mets mes pas dans les siens. Nous sommes silencieux depuis le départ. À la sortie de Tikjda, une piste commence par une série de raidillons malaisés et étroits avant de devenir une sente caillouteuse sur laquelle je glisse dangereusement à chaque foulée. Je n'ose imaginer le même sentier parcouru avec de simples tennis aux pieds... Quant à mes craintes de tout à l'heure, elles se sont vite envolées: Omar marche vigoureusement en dépit de son âge. Appuyé sur son bâton, il gravit la pente avec facilité, tandis que je souffle trois mètres derrière lui en serrant les dents. Il fait une chaleur torride et je suis couvert de sueur.

…

Au bout d'un moment, Omar me fait signe: c'est sa pause. Il est malin, Omar. Il connaît les lieux. Il a choisi, pour s'arrêter, une longue courbe du chemin sur laquelle se projette l'ombre d'un sommet tout proche. L’endroit est en plein courant d'air, ce qui apporte une très agréable fraîcheur. Omar pose son bâton et l'espèce de baluchon qu'il transporte sur son épaule depuis le début. J'en profite pour me débarrasser du sac qui me meurtrit les épaules. Omar tire de sa sacoche un gros objet triangulaire enveloppé dans un linge ride. Il déplie soigneusement le torchon, puis une série de feuilles de papier journal mouillé, puis un nouveau linge, pour faire apparaître, enfin, une belle tranche de melon jaune. De sa poche, Omar tire un couteau et coupe le melon en deux. Il m'en tend une moitié.

- Pour la soif, explique-t-il.

Le melon est une merveille : juteux, sucré mais pas trop et surtout frais, grâce à la manière dont il a voyagé dans son papier journal. Je me dis que je me rappellerai la méthode, plus tard.

Cette halte m'a aidé à récupérer. Du coup, mes vieilles habitudes reprennent le dessus, et je sors mon appareil photo. La vue est magnifique ici, et la lumière moins crue que tout à l'heure : cela devrait permettre de faire quelques bonnes prises. Je mitraille tranquillement le paysage alentour avant de me tourner vers Omar.

- Vous permettez?

Je lui ai demandé l'autorisation de le prendre en photo. Omar me regarde d'abord avec curiosité, et puis son visage se fend en un grand sourire. Il est d'accord. Je monte le soixante-dix millimètres sur le boîtier et je réalise une quinzaine de portraits. Omar est ravi, visiblement, et moi je suis heureux et détendu : rien que pour ces photos-là, j’aurais accepté de marcher trois jours.

Au bout d'un moment, Omar ramasse son bâton.

- Encore une heure, et nous y serons.

Je rassemble mes affaires. Je suppose qu'il est temps de repartir. Cinquante minutes plus tard, Omar quitte le sentier et commence à descendre la pente sur sa droite. Je le laisse faire, pensant qu'il veut s'isoler quelques instants. Mais le voici qui se retourne:

- Eh, suis-moi ! C'est par là!

Je n'y comprends rien. Personne ne m'a dit qu'il fallait quitter le chemin. Cinq cents mètres plus loin, nous arrivons devant une maison basse, construite avec de grosses pierres.

- Bienvenue chez moi, dit Omar.

J'hésite à lui dire que moi, je voudrais continuer. Omar a compris. Il reprend:

- Tu n'y arriveras pas tout seul ce soir. Dors ici. Demain matin nous monterons ensemble.

Mais... Ça ne va pas vous déranger?

Je dois avoir l'air franchement stupide parce qu'Omar se met à rire. Il ne répond rien mais, d'un geste, m'invite à me pencher pour passer le seuil.

Anne VANTAL

UN ÉTÉ OUTREMER

(extraits)

Actes Sud junior

2006

07:41 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

26/08/2007

La Vie des Anges (Ali HADJAZ)

L’ATTENTE de la date fatidique du jour du bac est angoissante. On repense aux lacunes accusées le long de l’année. Mais on espère toujours les combler si on se mettait sérieusement au travail pendant la période séparant le bac blanc et le bac « noir ». Samy emportait ses cahiers partout où il se rendait.

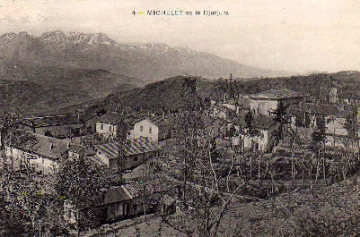

Aux environs de dix heures, la chaleur commençait à devenir insupportable, Samy faisait rentrer ses deux moutons et sa vache à l’abri, dans l’étable. Après avoir pris le déjeuner, il alla droit à la grotte d’Azru Lghir, à défaut d’aller se rafraîchir à la mer.

On n’allait pas à la mer comme ça ; on programmait cela la veille. Une fois la décision prise, en groupe, on faisait rentrer le troupeau tôt du pâturage ce jour-là. Et, pour gagner du temps, on ne mangeait pas. On prenait directement la route vers la mer. Il fallait deux heures de marche à travers collines et champs avant d’arriver à la plage vers midi. On se baignait jusqu’à cinq, six heures, on s’oubliait et on rentrait le soir, épuisés et affamés. On se faisait toujours maudire par les parents car le bétail restait jeûner dans l’étable. Le soir, après que l’agitation de la journée s’était calmée, au lit, l’effet de bercements des vagues se ressentait et on s’endormait avec ces sensations magiques de flottement.

Dans le temps, à la fin du printemps, quand les rivières coulaient encore, les jeunes s’y rendaient pour se baigner dans leurs bassins. C’était là où l’on apprenait à nager avant les premiers plongeons en mer. En traversant les champs, le nez est chatouillé par l’exhalaison parfumant de la verdure sauvage, et des fleurs de genêts. On esquivait les épines des ronces et des aubépines, on courait si vite entre les lauriers roses, qui côtoient les rives, pour qui le premier à profiter de l’eau limpide du bassin avant que la boue ne remonte. On nageait tout nus. On mangeait toute sorte de fruits, de plantes et de bourgeons comestibles qu’on rencontrait dans les champs. Les rares moments où on se rendait à la mer, on n’avait pas la gêne de montrer fièrement son bronzage, acquis dans les baignades de rivières, en se faisant passer pour des habitués de la plage ; seulement, on ne s’allongeait pas sous des parasols, mais on passait la journée dans l’eau.

À la mer, on rencontrait des émigrés en famille ainsi que des coopérants qui venaient passer les vacances au soleil. A la plage, de loin, on pouvait facilement situer un endroit où il y avait des filles : c’est là où s’agglutine le plus grand nombre de campeurs. La femme d’un émigré, une anglaise, qui avait visité Tigzirt un été, a dit à ses copines en Angleterre : « En Algérie, c’est le paradis, à la plage, on ne voit que des hommes ». Cette affirmation illustre bien ce qu’est l’Europe pour les Algériens : que des femmes de toute beauté que l’on va aimer et épouser !

Chaque été, les vacances se conjuguaient avec la grotte d’Azru Lghir. Samy n’était pas le premier à profiter de la fraîcheur de cette caverne pendant les longues journées caniculaires. Toute génération avait son locataire qui venait se soulager dans cet endroit frais. Menu d’une peau de mouton pour coucher et d’un oreiller, il venait camper dans cet endroit calme et isolé pour faire la sieste tout l’été. Dans cet abri unique en son genre, seuls le vol d’un pigeon ou le bruissement d’un lézard, qui se déplace entre les feuilles sèches, pouvaient interrompre parfois la méditation et les rêves du campeur. Mais il avait tout le temps de s’y replonger. Le temps, à Ikharban, coule comme l’eau tranquille d’un long fleuve. Et on ne s’en soucie pas. Samy pensait à tous ceux qui étaient passés par-là avant lui et qui étaient tous partis quelque part. À son tour aussi, il viendrait le jour où il quitterait cet érémitique, ultime refuge pour démunis. Les rêves avaient envahi son esprit, il ne pouvait plus se concentrer sur ses leçons, les cris stridents et ininterrompus des cigales n’étaient plus perceptibles par ses oreilles. Sa grand-mère lui disait toujours que les anges veillaient sur lui. Alors, se sachant protégé, il empila ses livres et cahiers, les mit sous sa tête, et s’endormit d’un sommeil d’enfant.

Ali HADJAZ

La Vie des Anges

Tizi-Ouzou

Août 2005

06:50 | Lien permanent | Commentaires (16) | ![]() Facebook

Facebook

20/08/2007

Elégie du froid (Rachid MOKHTARI)

J’attendrai. J’ai bien appris à attendre. [J’ai attendu pour apprendre] Je ne tiens pas à remuer tous les souvenirs d’un temps qui m’a pris de court.

Sous quelques éclaircies timides d’un soleil qui a souvent peine à percer les nuages. Quelques vieux, silencieux, sont assis inertes, comme morts, n’eussent été leurs chiens, assis à leurs pieds qui leur donnaient un peu de vie dans le regard.

Il était à peine de cinq ans mon aîné. Il en paraissait plus. Il avait perdu son embonpoint que je lui connaissais au village. Ses yeux étaient souvent embués de larmes qu’il contenait par fierté.

Nous avons fait halte près d’une source, après avoir gravi un sentier buriné par un soleil de cactus.

Les sentiers poussiéreux sentaient la figue de barbarie. Depuis qu’il avait quitté la grande cité, il arpentait des lacis de montagnes, se perdait dans les champs escarpés.

Je te raconte ces heures de solitude que tu remplis.

Quelques consommateurs le fixèrent d’un regard étonné.

Je me réfugie dans la plénitude des chants de Chérifa et dans cette mélopée champêtre de la douleur et de l’exil. Je n’ai pas fini de cueillir ou de recueillir ces jours du lointain. Je ne sais si, d’ici là, au moment où cette terre maudite des dieux se réveillera de sa torpeur, nous serons là, présents, pour voir refleurir les bourgeons de la vie.

Les images qui nous permettent de tenir à la vie et de rester malheureusement en vie.

Le cimetière, à l’entrée du village n’est jamais défriché. Ouvert à la vie, sans clôture, il borde les habitations. Les enfants se sont familiarisés avec cet espace où la nuit, les ancêtres palabrent sur la dérive des vivants.

Nous avons oublié cette quiétude, ces silences cuisants de l’azal et les chants immémoriaux des voix maternelles. Mais la putréfaction investit tous les territoires dans lesquels nous avions emmagasiné nos jours d’enfance.

La rivière de mon adolescence avait retrouvé en cet été son indolence. Elle caressait ses galets surchauffés et s’amusait comme une folle, au sortir de l’hiver qui l’avait défaite de son lit retrouvé. Elle s’y prélassait et les lézards, repus d’insectes, dormaient sur ses berges léthargiques.

…

J’étais né dans cet exil des fronts et ma mère me nourrissait de ses pleurs.

Il retrouve les beaux champs de ses territoires maternels, le vent frais qui fait l’amour aux feuilles exquises des arbres et cette galette qui sent l’oignon vert.

Rachid MOKHTARI

Rachid MOKHTARI

Extrait de :

"Elégie du froid"

Editions Chihab

2004

09:20 | Lien permanent | Commentaires (5) | ![]() Facebook

Facebook

13/08/2007

Récit du village (Belaïd AÏT-ALI)

Voici ce que l’on raconte, à propos d’un autre homme dont j’ai oublié le nom ; il n’y avait pas plus vaillant que lui au village. On raconte qu’il affrontait trois ou quatre hommes sans hésiter, comme par jeu. Dieu lui avait donné force et courage sans limite. De plus, il ne se vantait jamais et restait toujours très modeste.

Un jour, les gens étaient assis sur la place du village, nombreux, et bavardaient. Et voilà qu’ils le virent arriver, haletant et soufflant, dégoulinant de sueur. Quand il arriva à leur hauteur, il les salua et prit la parole :

– Oh là là… ! Oh là là !… Aujourd’hui, mes amis, j’ai vraiment dû faire face pour de bon ! Je peux vraiment me vanter, cette fois-ci !… Par Dieu, ils s’en sont pris à moi à sept ! Ils m’attendaient en embuscade sur le chemin !

[Alors, tous lui dirent en chœur :

– Hé bien camarade, comment (leur) as-tu fait cette fois-ci ? Tu as dû leur administrer encore une bonne raclée !

– Ce que je leur ai fait ? Eh bien, mes amis, je ne leur ai rien fait du tout cette fois ! Quand j’ai vu qu’ils étaient sept, je me suis enfui, je suis passé par un autre chemin et j’ai couru jusqu’ici à en perdre haleine.]

Izarar Belaïd dit Belaïd AÏT-ALI

″Les cahiers de Belaïd ou la Kabylie d’antan″

Dallet (J.-M.) et Degezelle (J.-L.) Pères-Blancs

Fichier de Documentation Berbère

Fort-National, 1964

I (Textes) 478 p. + II (Traductions) 446 p.

17:00 | Lien permanent | Commentaires (6) | ![]() Facebook

Facebook