18/09/2010

Souvenirs de TAOURIRT-MIMOUN (Mohammed ARKOUN) 1

AVEC MOULOUD MAMMERI À TAOURIRT-MIMOUN

… Comme Mouloud (MAMMERI), je suis né et j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Taourirt-Mimoun, l'un des sept villages qui forment le douar des Béni-Yenni en Kabylie. À ce titre, je puis évoquer quelques souvenirs de portée ethnographique, anthropologique et historique.

Mouloud appartenait à une famille aisée, de haute renommée, non seulement dans le village, mais dans l'ensemble du douar et même au-delà. Selon les divisions courantes dans les villages, les Mammeri faisaient partie de ceux d'en haut 'Ath-ufella ; leur maison toute blanche se voyait de tous les autres villages parce qu'elle se dressait au sommet de la colline à laquelle s'accrochaient l'ensemble des maisons de Taourirt-Mimoun, selon une hiérarchie descendante correspondant à l'histoire et au statut des familles. Les Ath-wârab (ma famille) faisaient partie de ceux d'en bas (Ath wadda) parce que vers la fin du XVIIIe début XIXe siècle, ils ont dû quitter la région de Constantine pour demander protection (lânaya) aux Béni-Yenni. La mémoire orale, dans ma famille, a conservé le souvenir précis d'un certain Larbi, qui, exerçant la vengeance selon les règles bien connues dans toute l'aire méditerranéenne, aurait tué sept personnes et, pour échapper au cycle des ripostes, se serait réfugié à Béni-Yenni. Ce qui est sûr, c'est que l'emplacement de notre maison tout en bas de la colline, traduit très exactement le statut de protégé qui est confirmé par l'ordre de préséance dans la prise de parole dans l'assemblée du village (îhâajmâyth), ordre qui était encore respecté au début des années 1950.

Dans les années 1945-1952, Mouloud était l'intellectuel brillant, élégant, admiré, écouté au village. Il avait eu le privilège d'étudier à Paris (licence de lettres classiques), de séjourner au Maroc auprès de son oncle Lwannâs, précepteur, puis chef de protocole du sultan Mohammed V. Les tout jeunes comme moi le suivaient du regard pour admirer sa chemise, son pantalon et son burnous en soie fine et dorée ; on l'écoutait avec ravissement lorsqu'il devisait ou plaisantait avec ses amis, le soir, au clair de lune, sur cette place nommée Thânsaouth dont il a évoqué la richesse poétique et la fonction socioculturelle dans la Colline Oubliée.

« Colline Oubliée », déjà en 1950. Pourtant, son père Salem maintenait vivante et vivace la vieille mémoire du village et de la Kabylie. Da Salem était L’Amîn du village : homme de confiance, dépositaire de la mémoire collective, protecteur intègre du code de l'honneur (annîf) qui assure la sécurité des personnes, des biens, des familles, des communautés parentales. Jusqu'en 1962, le douar n'a connu ni police, ni gendarme, ni justice de paix, ni percepteur. L'administration des communes dites mixtes était lointaine et ne s'intéressait guère aux villages enfouis dans la montagne. L'Amin puise sa légitimité dans la mémorisation parfaite des coutumes, des valeurs, des alliances, des contrats, de la geste fondatrice du groupe, des statuts des familles, du capital symbolique, du patrimoine littéraire, architectural, religieux... C'est de son père que Mouloud a reçu ce sens élevé d'une culture parfaitement intégrée et à grand pouvoir d'intégration, bien qu'elle fût et reste largement encore orale.

Produit lui-même de la culture française écrite, centralisatrice, urbaine, dominatrice, il ressentit très vite la nécessité de consigner par écrit les trésors qui ne vivaient déjà plus que grâce à de rares survivants ou résistants d'une culture orale menacée par l'oubli, la marginalisation, la disqualification, la désintégration. Moi-même, j'ai conservé de mes contacts avec les porteurs de la mémoire collective encore vivante (mes grands parents, mes oncles, mes tantes et d'autres personnes en dehors du cercle familial), l'idée indéracinable que la frontière entre l'écrit et l'oral est certes politique et idéologique ; mais elle a, bien sûr, des conséquences incalculables sur les rapports entre langue et pensée, donc sur l'exercice même de la raison, comme l'a bien montré J. Goody, dans Entre l’oralité et l’écriture.

L'Amîn ne se confond évidemment pas avec le caïd, fonction créée par l'administration coloniale. Les Mammeri avaient reçu des Français cette fonction ; mais Mouloud soulignait avec fierté que son père était Amîn, non Caïd ; son oncle avait même lavé en quelque sorte la famille de toute compromission avec le régime colonial puisqu'il servit un sultan musulman au prestige considérable pour la conscience musulmane maghrébine avant les indépendances. Mouloud recueillait ainsi le bénéfice de deux légitimités fondatrices : celle d'une mémoire authentique renvoyant aux origines les plus lointaines du peuple berbère s'étendant de l'Atlantique à Benghazi et de la côte méditerranéenne à la boucle du Niger. Ses séjours au Maroc et ses voyages au Sahara (Mozabites et Touaregs), lui avaient permis de vérifier la continuité linguistique et ethnoculturelle de ce vaste espace berbère (on dit désormais Amazigh) plus ou moins travaillé par la langue et la culture arabo-islamiques. Féru de culture gréco-latine et de littérature française, Mouloud n'insistait pas beaucoup, cependant, sur le versant islamique de sa famille. Il ignorait l'arabe autant qu'il savourait la poésie et la littérature kabyles. En tant qu'analyste critique, il a cependant commis l'erreur de forcer une littérature orale à entrer dans les cadres définis par la critique littéraire française de la première moitié du XXe siècle.

…

Humanisme & Islam

Éditions Vrin ; 2005

Éditions Barzakh ; 2008

Combats et Propositions (APPENDICE)

09:22 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

15/09/2010

Lucie ou Tharrha (DRAÏNA) extrait

Lucie représente la vue de son frère, le serment à la vierge prononcé par sa mère d’appeler l’enfant suivant du nom de la Sainte. Et le père de Lucie, venu de l’Ombre, trouve qu’elle a une tête pas plus grosse qu’une orange. Lucie est une fille. Ce n’est pas valorisant d’être une fille. Dans ce petit mot, simple comme bonjour, il y a comme un manque, comme un maillon oublié, comme quelque chose d’imparfait, d’incomplet. En outre Lucie est plus menue que les autres, ses frères et sa soeur, et surtout elle est la dernière. Ce mot pèse lourdement dans le psychisme enfantin lorsqu’il est prononcé par une mère, qui détient les clefs de la Vérité pour un être qui dépend totalement d’elle.

Elle est la dernière de la famille et porte sur ses épaules une pyramide de six personnes : sa grand-mère maternelle, Carmela, son père et sa mère, Vincent et Anne, ses deux frères, Pierre et Sauveur et sa soeur Marie. Elle est donc la septième. Curieusement ce chiffre sept la suit partout, et souvent lui est aussi néfaste que les sept plaies de l’Egypte. Rien n’est plus simple au plus jeune que de se laisser commander, diriger, assister par les plus grands.

Peut-être parce que les parents disent aux aînés :

- Fais ceci car ta soeur ne peut pas le faire, vas s’il te plaît, Pierre !

- Habille-là, ma fille, ça ira plus vite.

- Tu veux bien donner à manger à Lucie, Marie ? Regarde, elle s’en met partout.

- Occupe-toi de ta soeur tu vois bien qu’elle est plus petite, voyons !

- Tiens-lui la main, elle va tomber.

- Prends son manteau, tu vois bien qu’elle ne peut pas l’attraper, c’est trop haut pour elle.

- Mets-lui ses chaussures, ça m’avancera.

- Tu ne veux pas la mettre sur le pot, je suis occupée.

- Coiffe-là au moins pendant que je me prépare… !!

Les mots s’enfilent aux mots, tous plus dévalorisants les uns que les autres parce qu’ils montrent en permanence au plus jeune, qu’il est le plus petit, qu’il ne peut pas agir, qu’il ne sait pas, qu’il ne comprend pas, qu’il ignore, qu’il lui est impossible, qu’il ne va pas assez vite. Il est le seul de la famille, le seul des sept à tout ignorer du sens des mots. Dans l’acquisition du langage, il répète un mot mal perçu, il le répète mal, le déforme et les autres le reprennent pour le lui faire redire correctement, quand ils ne se moquent pas de lui. Oh ! c’est sûr, ils ne se moquent pas méchamment, mais même avec indulgence, c’est tout aussi cruel car cela montre bien l’infériorité du plus jeune par rapport aux autres. Quand on agit méchamment il y a une part de méchanceté qui laisse présager à l’autre une certaine part de mensonge de l’acte méchant, l’acte méchant étant volontaire il n’est pas pris totalement comme réel, alors que l’indulgence renforce la véracité de ce qu’on vous reproche : l’ignorance, l’incapacité, la faiblesse. Et puis au-dessus du dernier de la fratrie il y a ceux qui savent, ceux qui agissent pour eux-mêmes, ceux qui oeuvrent pour le bien de la famille et ceux qui agissent pour vous. Seulement, ce sont toujours les mêmes, ce sont ceux qui commandent, mais vous, vous ne faites pas partie de ce groupe, vous êtes seule dans le vôtre. Et puis il y a aussi les ordres de ceux qui commandent :

- Tu enlèveras les serviettes, pendant que ta soeur ôtera les verres et les assiettes, parce que toi, tu risques de les casser.

Quelle humiliation de n’être capable que de plier et de ranger des serviettes. Quant aux frères, que font-ils ? Pour réussir dans les études n’ont-ils pas l’obligation de travailler à leurs devoirs scolaires ? Au début, il faut bien l’admettre, le rôle du plus jeune est facile, car on ne lui impose rien de difficile ou de fatigant. Il attend, passif, et il tire sa petite victoire devant les mécontentements de ceux qui ont la charge la plus pénible. Car, les frères et la soeur doivent bien rouspéter un peu devant la tâche à accomplir !

- Encore c’est moi qui fais la vaisselle, vivement qu’elle grandisse pour prendre la relève ! Mince consolation, car l’être humain est là, sur terre, pour agir.

Petit à petit, Lucie devient Tharrha.

L’ombre du père plane…

Elle doit se battre, se battre pour faire valoir son droit à agir ; se battre pour combler le vide du silence dans cette famille dont les membres ne communiquent pas entre eux ; se battre pour dépasser les autres, les premiers, les premiers en sagesse, les premiers à l’école, les premiers nés !!! Les plus forts sont masculins, Tharrha n’aime pas sa condition féminine, sa condition de deuxième plan. Elle n’admet pas son infériorité.

DRAÏNA

Pages 12 à 14

Publibook ; 2010

08:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

09/09/2010

Le Milan kabyle infortuné (Abdelmadjid ADOUR)

Assalou*, la voie tracée

*Assalou : en kabyle, sentier extorqué difficilement à la neige lors des intempéries.

Il aime le peuple dont il est issu, malgré le fait qu'il soit né et qu'il ait grandi, en partie, loin de ce peuple et de la terre de ses parents. Les mauvais coups et toutes les péripéties sombres et condamnables de sa vie d'immigré ex-truand, il veut s'en éloigner définitivement, tourner la page en quelque sorte et retourner vivre parmi les siens, dorénavant dans un environnement sain qu'il se promet de créer lui-même. Il estime avoir chèrement payé ses fautes par de la détention et s'il a évité de justesse d'être à jamais expulsé de France, il souhaite quand-même la quitter et n'y revenir qu'à diverses occasions !

Bouid ou Milan* pour les intimes, est bien constitué morphologiquement, il a été gratifié d'un beau physique qui explique mal ce surnom bizarre de milan: ou gypaète charognard ! D'ailleurs, son pays qu'il aime tellement ne lui a pas souri tant que ça, il s'y sent comme une personne adoptive dans une grande famille ! Sa physionomie a été pour lui un handicap chez lui depuis son plus jeune âge. Depuis son retour en Algérie tout jeune qu'il était suite à la décision de son père de déménager de Marseille, sa ville natale, il s'est toujours retrouvé dans une atmosphère de curiosité au sein de son entourage. Pour d'aucuns il est sujet de jalousie : il n'avait qu'à naître comme tout le monde et avoir des traits communs à l'ensemble de ses congénères, alors, rien que pour cela il était objet d'animosité, de ressentiment et de rejet ! Du reste, il a plusieurs fois été corrigé par des garçons de son âge rien que pour casser lui cette « belle gueule » qu'il arbore !

Pour d'autres il est sujet d'exotisme, à contrario de la curiosité des gens du nord de découvrir les mœurs et les traits des habitants des pays du sud ! Il a enduré, par rapport à cela, de bien étranges et regrettables péripéties durant cette période d'enfance et d'adolescence qu'il a vécue avant de retourner à Marseille.

Cependant, maintenant qu'il est adulte en possession de toutes ses facultés de raisonnement, il pense que tout cela relève du passé et qu'il fallait, dorénavant, ne tenir compte que de la projection vers l'avenir !

Il a juré de tout faire désormais pour aider à sa manière son pays à pouvoir décoller économiquement ! Certes, il est loin de se mettre à la place de tout un État capable, par des plans et programmes minutieusement étudiés ainsi que des prévisions à court, moyen et long terme, de permettre le développement auquel aspire toute la Nation ! Mais, se dit-il, si chacun pouvait y mettre du sien dans son domaine propre, la conjugaison de plusieurs initiatives ne mènerait forcément qu'à l'issue souhaitée, c'est à dire la création de richesses !

Bouid, lénifié, assagi, est donc prêt à jouer au Messie, et le meilleur moyen de le faire, ce n'est guère qu'en se rendant sur place pour y apporter sa propre pierre à l'édifice. Depuis qu'il habite en France et surtout depuis sa nouvelle décision de rentrer en Algérie pour y être susceptible de servir, il se sent l'esprit de conquérant et de rédempteur vis à vis de son pays qu'il aime par-dessus tout. Ces derniers temps et chaque jour que Dieu fait, il ne rate pas l'occasion d'imaginer et de mettre à jour dans son esprit quelque ambitieux projet à réaliser ! Il doit bien exister un moyen de se rendre utile, là-bas, surtout qu'il en a largement les moyens : il a amassé un bon pécule en francs français qui ne demande qu'à être dépensé. Oui, il a à disposition une somme d'argent qui dort dans une banque parisienne au compte ouvert sous le nom d'une personne qui lui est très chère, sa femme Maryvonne. Avec cette somme d'argent, il pourra facilement acquérir une usine ! Bien sûr, l'argent qu'il a pu mettre de côté ne représente certes pas les économies qu'aurait pu faire un travailleur durant toute sa vie de prolétaire ! Loin de là !

L’histoire de son accumulation d'argent se synthétise en deux parties.

En premier lieu, en se rendant en France, dans les années quatre-vingt, Bouid (Gypaète) a déjà trouvé un compte bancaire bien plein, celui de son défunt père qui, lui, a plutôt trimé pour laisser à sa famille quelques conséquentes économies ainsi qu'un bel appartement donnant sur le boulevard National à Saint-Laurent du Var.

Mais le gros du paquet, il l'a acquis d’une bien autre manière, condamnable celle-là !

Le mal qui a atteint son père n'a donné à ce dernier aucune chance et l'a emporté au moment où il s'apprêtait à jouir dune retraite paisible et méritée. Le pauvre malheureux a trimé toute sa vie durant. Il avait commencé dès l’âge de douze ans à atteler seul charrue et bœufs pour labourer le champ familial, au bled, aidé un tant soi peu (c'est à dire seulement par des orientations verbales) par son père lui-même déjà maladif à cette époque là. Après cette période de travaux des champs et le décès de son père, il se retrouva tout naturellement en train d'emprunter chez un cousin quelques sous pour acheter un costume qu'il était bien obligé de mettre pour pouvoir émigrer en France, car à l'époque il suffisait d'acheter le billet du bateau, d'avoir une carte d’identité et de s'habiller correctement pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'eldorado !

*Milan : oiseau rapace diurne prolifique en Kabylie.

Le Milan kabyle infortuné

Éditions Publibook ; 2006

06:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

03/09/2010

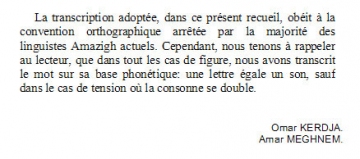

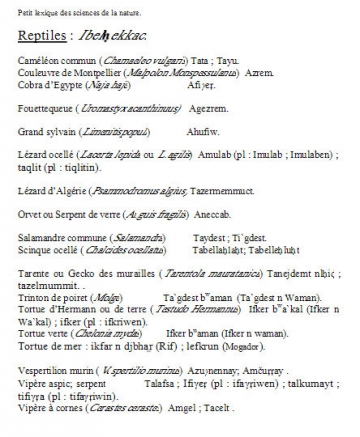

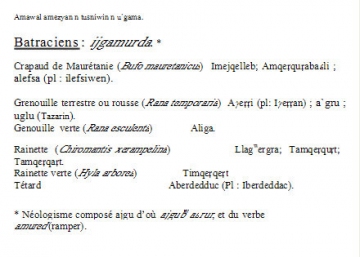

Le Petit Lexique des Sciences de La Nature (Omar KERDJA)

09:18 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

30/08/2010

L'Algérie assassinée (Hocine BENHAMZA) extrait 3

...

Dans le quartier européen, des spahis en pantalon bouffant promènent leur désœuvrement. Une foule endimanchée investit les terrasses des cafés où flottent d'aigres effluves d'anisette. Autour du kiosque à musique, pères et mères, jeunes gens, jeunes filles piétinent lentement, tournent, tournent, raides et bien mis. Les épouses se détaillent et se jalousent, les époux se redressent et se saluent. Les cuivres secouent les entrailles, un solo de fifre irrite les oreilles. Kiosque, musique, vêtements, alcools, idées, bocks, glace et limonade, tout vient de France.

Le soir nos promenades nous font découvrir la ville Arabe. Du côté gauche de la rue centrale, des ruelles serpentent jusqu'aux remparts, des impasses butent le torchis des gourbis. À droite, des venelles encadrent à leur extrémité une échappée de vue sur les cimes vertes de la palmeraie. Nous longeons des maisons faites d'une boue prise dans les jardins, délayée et coupée en parpaings séchés au soleil, superposés par assise et mastiqués avec de la boue liquide en guise de mortier. Un encadrement blanchi au lait de chaux égaye quelques portes ; d'autres s'ornent d'une image peinte en bleu qui représente une main ouverte avec un œil dessiné en son milieu : la main de Fatma contre le mauvais œil ; d'autres encore présentent un damier multicolore avec un semis de points rouges, bleus, et verts dans chaque losange.

Des pères de famille à larges pantalons d'un brun sombre, à vastes turbans, s'appuient aux portes à demi assoupis, sur la plus haute marche du seuil. Au milieu des ruelles, des bandes de gamins en courte gandoura échancrée se tiraillent, dégringolent, piaillent. Les tout petits, ventre ballonné et sexe à l'air dorment dans les jupes des matrones assises en tailleur sur des dalles carrées. La chemisette chiffonnée de sueur découvre les cous, les nuques, et le haut des poitrines brunes. De tous côtés scintillent par intermittence des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets de métal vert, jaune, rouge : six à sept à chaque bras, simples anneaux unis ou torsadés en filigrane ou larges anneaux plats, découpés à jour et ciselés. Un paquet de linge sur la tête, des fillettes se pressent vers le lavoir. Pieds nus, voilées de noir, des femmes rasent les murs. Plus bas, des chevaux de cavalerie viennent boire au ruisseau, pêle-mêle avec des ânes, des mules, des juments, des chameaux menés par des palefreniers en guenilles. Au-delà, la fontaine grouille d'arabes occupés à emplir toutes sortes d'ustensiles : bidons, gamelles, guerbas, tonnelets.

Promenade dans l'impasse des bijoutiers. Dans des loges étroites, enfumées, de maigres vieillards à barbe en pointe, coiffés d'un turban noir, soufflent sur des charbons avec un petit soufflet tenu à la main ou façonnent à coups de marteau sur une enclume basse posée entre leurs talons, de petits objets en métal semblables à des joujoux de plomb. Un peu de limaille dans des godets de terre, des peignes, des anneaux de bras d'argent grossier, des boutons en filigrane pour colliers, des épingles. Aucun musulman, aucun chrétien ne daigne s'asseoir à leurs boutiques : ici, les religions -on les croirait inventées pour diviser l'espèce humaine- ne se mélangent pas.

Triste fin d'après midi, Salem, nous fait visiter son lopin de terre dans la palmeraie, un héritage de ses ancêtres. Une fraîcheur délicieuse, une atmosphère sereine, des roucoulements d'invisibles tourterelles. Au ras du sol, de menus carrés d'orge, de poivrons et de tomates dissimulent des plants de haschisch. Au deuxième niveau, des abricotiers, des grenadiers. Au troisième, le frêle élancement des palmiers offre ses vertes cornes aux morsures du soleil. Ensuite, l'Ordonnance nous explique le système de gestion de l'eau « ce don gratuit de Dieu » L'oued Lekier dit-il traverse la ville et à l'entrée des jardins, se partage entre deux conduits fermés en alternance par un barrage d'argile et destiné à couler sur la droite, puis sur la gauche après un nombre d'heures déterminé. Chaque propriétaire a installé plus loin sa prise d'eau sur le canal principal de son quartier et dispose ainsi quelques heures par semaine d'un filet du précieux liquide.

Pendant des heures, nous observons en silence, le manège du gardien des eaux, un vieillard à barbe grisonnante, armé d'une pioche, avec un sablier dans la main. Une ficelle attachée au sablier et divisée par nœuds lui sert à marquer le nombre de fois qu'il a tourné son horloge. L'un des fossés est à sec quand l'autre est plein. Il regarde en même temps couler l'eau et descendre grain à grain le sable qui mesure le temps. Quand il est au bout de sa ficelle, c'est que les jardins du canton ont assez bu, le moment est venu de changer le cours de l'eau. Alors il se lève, démolit à coups de pioche le barrage du premier fossé et en construit un pour le deuxième avec des cailloux, de la terre et de la paille de litière, puis il revient au mur et reprend son calcul.

Sirocco trois jours de suite. Des nuages sanglants barrent l'horizon. Exaspéré, Ferrah gémit au bout de sa laisse. L'air se raréfie. Le vent se lève en bourrasques brûlantes dans un fracas de portes claquées et de tôle arrachées. Les palmiers font un vacarme de mer en furie. Il faut calfeutrer portes et fenêtres et rester enfermés à écouter le crépitement du sable contre les volets. Surtout boire sans arrêt. Nos parents explorent les moindres recoins de la maison à la recherche de scorpions que le vent aurait pu introduire par les cheminées.

Un soir de mai 1936, notre père nous annonce avec un mélange de fierté et d'amertume, sa promotion au grade de capitaine, le sommet pour un indigène non naturalisé Français. Il ajoute : « Encore un déménagement, le dernier, si Dieu le veut, je suis affecté à Médéa. Je vous laisserai en Kabylie, le temps de trouver un logement. » J'allais enfin découvrir El Kantra, le village natal dont ma mère et mes sœurs parlent avec tant de nostalgie.

Notre père a fait réserver tout le compartiment arrière de l'autocar de Boukamel qui dessert Djelfa. Ensuite, nous prendrons le tortillard jusqu' à Blida, et enfin l'autocar « Girard » pour Fort National. Hélas, ni le chien, ni les gazelles ne sont du voyage.

Des heures dans le noir, une relative fraicheur. Seul le ronron assourdi du moteur. Peu à peu, le jour se lève sur une immense plaine rousse, mouchetée d'alfa, embaumée d'armoise. Puis le soleil parait minuscule point rouge à l'horizon. Peu à peu des demi rougeurs, un ciel ambré, puis des fonds qui se colorent, des flammes obliques qui vont à leur tour empourprer les montagnes. Les sables et les rochers. Au milieu du jour, le paysage se met à flamber. L'autocar a fermé ses glaces sur ses voyageurs assoupis.

Hocine BENHAMZA

L'Algérie assassinée

Éditions de Paris

2005

Disponible aussi aux Éditions INAS

10:19 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook