10/06/2010

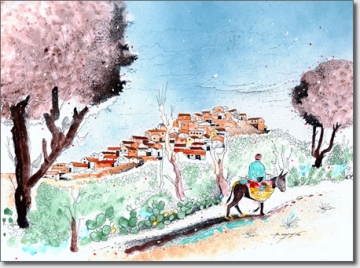

Un village au pied de la montagne des Flaï (Eugène VAYSSETTES)

… Nous arrivons au marabout de Sidi-Aïd, au pied de la montagne des Flaï*, chez lesquels, nous devons passer la nuit.

La montée est rude, nos bêtes ont peine à tenir pied, nous-mêmes sommes exténués de fatigue. Le soleil vient de disparaître à l’horizon, et les ombres de la nuit, dans ce pays sans crépuscule, envahissent déjà la plaine, quand, nous faisons notre entrée dans le village..

C’est jour de fête. On célèbre la rupture du grand jeûne et la joie est peinte sur tous les visages. À chaque pas que nous faisons dans ce dédale de ruelles tortueuses et mal pavées, nous sommes arrêtés par des groupes de Kabyles assis par terre et daignant à peine se déranger pour laisser passer nos montures. Les enfants seuls, attirés par notre costume d’étrangers, se mettent à notre suite, et nous suivent en ouvrant de grands yeux et nous interpellant par, cette apostrophe de ïa didou, synonyme de monsieur, que l’on retrouve dans la bouche de tous les indigènes.

Le caïd Rebiè, auquel nous sommes présentés, nous fait d’abord un accueil qui, par son peu d’empressements, semble témoigner du mince plaisir que lui cause notre présence. C’est qu’il a remarqué sans doute, à notre coiffure à larges bords et à notre prosaïque paletot, que nous ne sommes point des gens à épée, des gens à képi, et l’indigène, qui, instinctivement ou pour cause, professe le plus profond respect pour tout ce qui porte galons, n’a guère, au premier abord, que du dédain pour ce qu’il appelle la classe des mercanti, c’est-à-dire tous les civils. Cependant, après la lecture de la missive qui nous a été remise par le bureau arabe pour nous servir d’introduction auprès de lui, les traits du caïd se dérident, et, par ses ordres, nous sommes conduits dans la skifa (corridor, salle de réception) des hôtes.

C’est une pièce au rez-de-chaussée, ouvrant d’une part, sur la rue, et de l’autre, sur une cour destinée à recevoir les bêtes de somme. Deux doukkana ou tambours semblables à des lits de corps-de-garde en maçonnerie, élevés d’un mètre au-dessus du sol, occupent les deux côtés de la pièce. Sur celui de droite on étend une forte natte, que l’on recouvre, pour nous faire fête, de deux tellis (grands sacs pour renfermer les grains), en forme de tapis. Nous prenons place dessus, et, accroupis sur nos genoux ou étendus à la manière arabe, nous attendons la dhifa, ce repas de l’hospitalité.

En face, sur l’autre doukkana, sont rangées trois énormes kouafa (pluriel de koufi), sortes de jarres en terre cuite au soleil, de la contenance de quatre à cinq cents litres, et qui servent à renfermer les grains et les fruits secs, tels que figues, raisins , etc.

Pour nous désaltérer (on a toujours soif en voyage), on nous apporte, dans un pot fait de jonc goudronné, une sorte de liquide blanc et épais, dans lequel il y a autant à manger qu’à boire. C’est de l’ighi ou lait aigre. J’y mouille à peine mes lèvres et, pour me consoler, ne trouve rien de mieux à faire que de savourer à longs traits les bouffées de tabac qui s’échappent en spirales capricieuses de ma modeste pipe.

Pendant que je me livre à cette innocente jouissance, mon compagnon de route s’est étendu, je ne dirai pas mollement, mais le plus commodément qu’il lui a été possible, sur la dure natte qui doit nous servir à la fois et de table à manger et de couche. La fatigue a émoussé sa gaîté ordinaire; il dormirait déjà si ses sens ne venaient d’être soudainement mis en éveil par l’odeur de certains khefaf ou beignets auxquels notre appétit fait d’abord le plus grand honneur. Mais à l’huile qui ruisselle le long de nos doigts et de nos moustaches, à l’odeur forte et nauséabonde qui s’en exhale, nos estomacs soulevés ont peine à digérer cette pâte lourde et grasse, qui nous a été présentée comme un avant-goût du diner qui se prépare. Nous disons barka (c’est assez) ! au grand contentement, sans doute, des bouches qui nous entourent et qui ont, elles, le triste, je devrais dire en ce moment l’heureux privilège de n’avoir pas un palais aussi délicat que le nôtre. Aussi le tout disparaît-il en un clin d’oeil.

Afin de mettre les moments à profit, j’interroge l’un, je questionne l’autre, et, à la lueur d’une lampe fumeuse appendue au mur, voici ce que j’écris :

Le village des Flaï est divisé en deux fractions qui ne sont point cependant ennemies, mais qui ont chacune une origine différente. Il compte environ deux cents maisons dont quelques-unes ont un premier étage. Toutes sont recouvertes en tuiles. Les rues sont étroites et en pente. Çà et là on voit quelques espaces vides, que l’on est tenté de prendre pour des places, et où se tiennent les réunions populaires. Il y a une mosquée. Le chiffre de la population est de 300 zenad ou hommes capables de porter un fusil. Les Kabyles ne se comptent pas autrement : enfants, femmes et vieillards ne sont point compris dans ce nombre.

J’ai dit que c’était la fête au village. Aussi les visiteurs, qui ont ce jour-là fait trêve à leurs travaux habituels, se succèdent-ils, nombreux, dans notre modeste réduit, et quoique l’heure soit déjà avancée, la cité n’en retentit pas moins des cris joyeux des enfants, que mon compagnon se plaît à comparer aux coassements des grenouilles, lorsque, par une belle soirée d’été, elles jettent dans les airs leur couac si peu harmonieux.

Il est neuf heures et demie quand nous voyons arriver un énorme plat de couscoussou. À l’odeur rance qui s’en échappe, nous reconnaissons sans peine qu’il est encore à l’huile. Un instant nous hésitons ; mais bientôt, nous rappelant que ventre affamé n’a pas d’oreilles, nous nous écrions d’une voix commune : Il ne doit pas avoir non plus d’odorat. Et, forts de ce raisonnement, nous mettons de côté tous nos vieux préjugés et faisons honneur au dîner.

Lorsque nous sommes repus, n’ayant rien de mieux à faire, nous nous couchons. Nos paupières se voilent, un sommeil réparateur va enfin succéder aux émotions de la journée ; mais nous avions compté sans nos hôtes. Des puces, ou peut-être pire encore, je n’ose m’en assurer, s’abattent par milliers sur nos pauvres membres harassés de fatigue.

Nous en sommes dévorés. Quelle nuit ! quel supplice! Et pourtant, à côté de nous, au milieu de cette fourmilière d’insectes, des hommes, des enfants reposent en paix. Ce sont nos voisins de droite et de gauche, Kabyles au teint brun et à la peau insensible, dont rien ne saurait troubler le sommeil. Ils sont là, pêle-mêle, couchés sur la terre nue, ignorant même qu’ailleurs on puisse faire différemment.

Ô civilisation! que de besoins tu nous crées ; mais aussi que de bien-être tu nous procures !

Le jour commençait à, peine à poindre que nous étions déjà, on le concevra sans peine, prêts à enfourcher nos bidets. Il fallait aller rejoindre la route, que nous avions quittée la veille, pour atteindre le village des Flaï, et ici nous eûmes un premier échantillon de ce que nous devions plus tard voir en grand dans le pays des Zouaoua ; je veux parler de la difficulté des chemins. Je ne saurais autrement l’exprimer que par cette locution banale, mais qui ici est vraie en tout point : il faut y aller voir pour le croire. En effet, les pentes sont tellement escarpées et les sentiers si hérissés de pierres, de crevasses, d’obstacles de tout genre, qu’il faut avoir une confiance aveugle dans la sûreté du pied de sa monture, pour oser, à cheval, affronter de pareils dangers. Je ne crois pas qu’en France il existe de chemin de traverse, quelque raboteux, quelque difficile qu’il soit, qui puisse leur être comparé.

* rapprochement avec le village d’EL FLAYE ?

Eugène VAYSSETTES

Eugène VAYSSETTES

Une promenade dans la Grande-Kabylie,

simples notes de voyages

Rodez, Imprimerie de CARRERE aîné.1858

Pages 3 à 6

07:53 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

04/06/2010

L'honneur et l'amertume (Nedjima PLANTADE) 2

…

Jamais nous n'avons eu de jouets achetés dans le commerce, mais notre imagination et notre dextérité y pourvoyaient largement. Il me semble même que nos réalisations rustiques nous comblaient comme aucun jouet actuel ne comble les enfants. À voir aujourd'hui avec quelle désinvolture ils les abandonnent et les détériorent, j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais satisfaits au-delà d'une journée des nouveautés qu'on leur offre. L'amour que nous portions à nos objets était si grand qu'il nous faisait grands nous-mêmes, et je garde le souvenir d'une immense joie intérieure où le soin, l'application apportés à la confection de ce qui occupait notre temps d'enfant n'appartenaient qu'à nous.

À l'âge de dix ans, plus de jeux mais du travail. À partir de 1938, je participais aux travaux saisonniers payés : cueillette des câpres, ramassage des olives, vendanges. Les petites adolescentes comme moi se faisaient maltraiter par les femmes plus âgées qui nous lançaient des pierres car, disaient-elles, nous leur volions leur travail, elles qui étaient souvent veuves et avaient des enfants à nourrir.

Je travaillais de sept heures du matin à six heures du soir et j'étais payée cinq francs par jour. Il faisait un froid terrible ; nous avions droit à quelques branches pour faire du feu et nous réchauffer les mains, mais le reste du temps nous soufflions sans cesse sur nos doigts, de peur qu'ils ne gèlent. Après une dizaine de jours, le travail fut terminé, et l'on devait nous payer. Le matin, avant mon départ, ma mère me dit une chose si injuste que la pauvre avait dû ruminer cela plusieurs jours. Dadda Slimane l'avait chargée de me dire qu'au lieu de prendre le fruit de mon travail je demande au propriétaire, qui n'était autre que mon beau-frère, de me donner la quantité d'huile correspondant à la somme que je devais percevoir. Je réagis rageusement :

- Comment ! je me serais gelée pour payer l'huile de Nanna* Ourida ? Comment Dieu peut-il permettre une telle chose ?

- Je sais bien, ma fille, mais ton frère travaille seul et vous êtes nombreuses, il n'y arrive pas ! Allons, ma chérie, rapporte l'huile et tais-toi, c 'est ainsi, hélas !

La résignation de ma mère m'avait agacée mais je pris tout de même le bidon vide de cinq litres et partis chez le propriétaire et mari de ma soeur. Tout le long du chemin, mes yeux coulaient comme des fontaines.

- Pourquoi ce bidon ? me demanda ma soeur.

- Dis à ton mari de me donner l'huile au lieu de me payer !

- Comment ? Tous ces jours où tu t'es levée à l'aube, c'est pour payer votre huile ! Ma pauvre petite sœur !

Elle prit trois bouteilles, les remplit et les mit dans une marmite, puis me dit :

- Porte ces trois bouteilles à Dadda Slimane, je m’arrangerai avec mon mari.

* Nanna : féminin de Dadda.

L'honneur et l'amertume

Éd. Balland 1993

Pages 20 à 24

18:11 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

02/06/2010

L'honneur et l'amertume (Nedjima PLANTADE) 1

À la fin des années 1930, une terrible disette s'abattit sur la région et tout le monde se mit à craindre les voleurs qui se manifestaient la nuit. On nous conseilla de quitter la maison isolée où nous vivions pour le village proche, lhma. C'est là que, pour notre sécurité, nous achetâmes une toute petite maison que ma mère agrandit aussitôt. Ce fut une très pénible opération. Ma pauvre mère portait les pierres sur son dos dans un grand panier rugueux qui lui déchirait la peau, et chaque soir j'enduisais ses plaies d'huile d'olive. Heureusement, la coutume voulait que toute personne construisant une maison soit aidée par les gens du village ; s'ajoutait à cela le veuvage de ma mère qui appelait automatiquement la solidarité collective. Quant à Dadda Slimane, il occupa une maison plus haut, à l'écart du village.

Tout près de chez nous s'élevait un immense figuier qu'on abattit, et depuis, venant de l'emplacement de la souche, on entend toujours son gémissement. Effrayés par ses plaintes, nous creusâmes des rigoles débouchant sur l'extérieur pour nous permettre d'uriner la nuit sans sortir et éviter ainsi d'entendre le gémissement nocturne. Ma mère comprit alors qu'il devait s'agir d'un figuier saint et qu'il n'eût pas fallu l'abattre. Les femmes lui conseillèrent de brûler du benjoin en permanence pour calmer le désir de vengeance de l'esprit qui habitait l'arbre. Il fallait veiller aussi à éviter les disputes dans la maison car cela le dérangeait. Pourtant, avant de le couper, nous avions pris soin de lui sacrifier plusieurs poulets et d'offrir un repas aux gens du village, car nous savions que le figuier par lui-même est un arbre sacré. Tout dans le monde est équilibre, et l'homme ne peut s'attirer que des ennuis s'il le rompt.

Ainsi, par exemple, ma mère élevait des poules dont elle s'occupait avec beaucoup de soin ; en retour, elle en obtenait quantité d'œufs qu'elle offrait trop généreusement aux femmes qui venaient lui en demander. Elle fit ainsi jusqu'au jour où elle se rendit compte du déséquilibre en sa défaveur puisque les poulaillers des voisines prospéraient, tandis que le sien se dépeuplait. Parce qu'elle agissait mal par excès de générosité, la balance se renversa ; c'est pour cela que nous savons bien qu'il n'est pas bon de donner plus que l'on conserve pour soi-même, et qu'une bonté excessive ne porte pas de fruits.

Aujourd'hui, Dadda occupe toujours notre maison de Ihma dont le souvenir évoque encore celui de ma mère. Lorsqu'elle ne fut plus de ce monde, je me revois crépir les murs trois ou quatre fois l'an ; dès que je voyais un trou ou une fissure, je me précipitais pour le reboucher car il me semblait que c'était ma mère elle-même qui était ainsi transpercée. Elle y avait fabriqué d'énormes ikufan * qui pouvaient contenir trois cents kilos de céréales ou de fruits secs. Ils étaient si grands qu'elle leur avait façonné « deux bouches », l'une en bas, l'autre à mi-hauteur, sans compter l'ouverture supérieure par laquelle on y versait le grain. Pour les réaliser, elle se rendait au jardin, derrière la maison, aplanissait un endroit du sol et y disposait une immense planche de bois. Puis, durant quatre ou cinq jours, elle piétinait la terre jusqu'à ce qu'elle devienne élastique de manière à pouvoir la travailler, enfin elle ajoutait la paille et la bouse de vache. Pendant qu'elle travaillait, je l'assistais et en profitais pour lui dérober un peu de terre avec laquelle je confectionnais des petits pots à l'abri de son regard. Je réalisais ainsi mes « sacs à main » dans lesquels je transportais quelques figues sèches, des dattes ou des amandes.

Je grandis donc dans cette maison en partageant mes jeux avec les autres enfants du village de Ihma. C'étaient nous, les filles, qui fabriquions les billes, un des jeux favoris des enfants des deux sexes. Quand les femmes adultes avaient cuit des poteries, nous prélevions les cendres particulièrement fines provenant de plantes sauvages spéciales que nous mélangions à la terre. Puis, façonnées par nos petites mains, les billes cuisaient dans le kanoun **

Nous confectionnions d'ailleurs tous nos jouets nous-mêmes. D'un gros caillou, nous faisions une belle balle colorée en l'entourant de chiffons de récupération enserrés de bouts de laine ramassés sur la décharge. Nous obtenions ainsi de jolies balles, même si elles nous assommaient lorsqu'on les recevait sur la tête. Nos osselets provenaient de débris de tuiles que nous polissions contre un mur de pierre. Les petites filles aimaient aussi s'essayer au tissage. Nous récupérions tout ce que nous pouvions trouver de fils de laine qui, noués bout à bout, permettaient d'obtenir une petite pelote. Puis deux fillettes tenaient chacune de son côté un bambou, tandis qu'une troisième jouait à monter le fil de chaîne ; comme les mamans nous ourdissions le métier. Nos minuscules tapis servaient alors de gants de toilette.

Nous n'ignorions pas non plus le jeu universel de la poupée. Évidemment, nous n'en avions pas de toute faite, mais nous la façonnions nous-mêmes avec une planche de bois rabotée jusqu'à en obtenir une forme humaine en croix ; puis nous la blanchissions à la chaux en y moulant des débris de laine à l'extrémité des bras, représentant les mains et les doigts. Enfin, elle était habillée et maquillée. Quelquefois, la réussite était spectaculaire, et les femmes, en la voyant, disaient souhaiter avoir un bébé lui ressemblant. Le soir, nous couchions avec notre poupée et nous faisions gronder par les femmes âgées : « Que le malheur s'abatte sur ta tête ! On ne dort pas la nuit avec une poupée près de soi, elle risque de chasser les brus de la maison ! »***

En perçant des boîtes de lait concentré métalliques et en y introduisant de petits cailloux, nous avions nos grelots que nous prenions un vif plaisir à agiter toute la nuit à travers le village à l'occasion des fêtes. Il en était ainsi lors du Nouvel An où nous sautions par-dessus le feu allumé dans la cour, feu que nous entretenions en y faisant brûler des semelles de caoutchouc ramassées dans les ordures car nous voulions qu'il tienne le plus tard possible dans la nuit ; en jouant à saute-mouton par-dessus le feu, nous chantions l'année écoulée et appelions l'année à venir ****

Jamais nous n'avons eu de jouets achetés dans le commerce, …

* Ikufan (sing. akufi) silos domestiques façonnés par les femmes.

** Kanoun: foyer creusé dans le sol.

*** Dans la langue de la narratrice, la poupée , est désignée par le mot tislit qui signifie aussi mariée et bru . Elle représente donc une concurrente, une co-épouse indésirable pour les brus.

**** ce rite de l'ancien calendrier berbère (calendrier julien) interfère avec celui du calendrier hégirien qui marque le premier jour de l'année par la fête de la Achoura (taâcurt en berbère de Kabylie).

L'honneur et l'amertume

Éd. Balland 1993

Pages 20 à 24

08:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

31/05/2010

Le Retour au pays (Muhend U Yehyah)

WINNA D-YUΓALEN ΓER TMURT,

asmuhyet n’MOHIA Abdellah

D’après "Le Retour au pays" de Jacques Prévert :

C'est un Breton qui revient au pays natal

Après avoir fait plusieurs mauvais coups.

Il se promène devant les fabriques à Douarnenez

Il ne reconnaît personne

Personne ne le reconnaît

Il est très triste.

Il entre dans une crêperie pour manger des crêpes

Mais il ne peut pas en manger

Il y a quelque chose qui les empêche de passer

Il paye

Il sort

Il allume une cigarette

Mais il ne peut pas la fumer.

Il y a quelque chose

Quelque chose dans sa tête

Quelque chose de mauvais

Il est de plus en plus triste

Et soudain il se met à se souvenir

Quelqu'un lui a dit quand il était petit

"Tu finiras sur l'échafaud"

Et pendant des années,

Il n'a jamais osé rien faire

Pas même traverser la rue

Pas même partir sur la mer

Rien, absolument rien.

Il se souvient

Celui qui avait tout prédit, c'est l'oncle Grésillard

L'oncle Grésillard qui portait malheur à tout le monde

La Vache !

Et le Breton pense à sa soeur

Qui travaille à Vaugirard

À son frère mort à la guerre

Pense à toutes les choses qu'il a vues

Toutes les choses qu'il a faites

La tristesse se serre contre lui

Il essaie une nouvelle fois

D'allumer une cigarette

Mais il n'a pas envie de fumer

Alors il décide d'aller voir l'oncle Grésillard

Il y va

Il ouvre la porte

L'oncle ne le reconnaît pas

Mais lui le reconnaît

Et il lui dit : "Bonjour oncle Grésillard"

Et il lui tord le cou

Et il finit sur l'échafaud à Quimper

Après avoir mangé deux douzaines de crêpes

Et fumé une cigarette.

09:02 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

28/05/2010

Fiez-vous aux femmes (Ameqran AT YEHYA) 2

…

Un jour, Dieu l'amena au village où se trouvaient sa femme et l'homme qui l'avait entraînée Il alla s’asseoir à la tajmaat, se proposant d'y passer la nuit, (mais vous n'auriez pas reconnu l'homme même le connaissant depuis longtemps, tant il était amaigri et mal vêtu ; même, i1 ne s'était plus rasé depuis la fugue de sa femme).

Il attendit à la tajmaat jusqu'au soir. Les gens se levèrent pour rentrer chez eux. Il en resta un : il se trouvait que c'était celui qui avait enlevé sa femme. Le mendiant le reconnut mais l'autre ne le reconnut pas. Il lui dit :

- Tu ferais bien, l'ami, de te mettre à chercher un repas pour ce soir ; c’est 1e moment ; ou, peut-être, sais-tu où aller ?

L'autre répondit :

— Mon cher, je ne sais où je pourrais aller ; si quelqu'un m'apporte de quoi souper un peu, très bien, tant mieux ; sinon, c'est réglé, je reste ici.

— Alors, viens avec moi, dit l'autre : tu auras à souper et où dormir.

Ils quittèrent la place.

À la maison, ils allèrent à la chambre des hôtes. À ce moment, l'épouse fugitive passa la tête (dans l'embrasure de la porte). Elle ne le reconnut pas, mais i1 la reconnut : il ne dit rien.

En entrant dans la chambre, 1e maître de la maison dit à son hôte :

— Reste ici : je vais te faire allumer du feu en attendant que le souper soit prêt.

Et il alla dans une autre pièce. Au bout d'un moment, la mère de cet homme entra, alluma du feu. Elle regarda le mendiant :

— Homme, tu me plais: si tu acceptes de m'épouser, nous vivrons heureux : tu es âgé et je suis vieille aussi.

— Mère, répondit-il, je suis sûr que ton fils nous tuerait, aussi bien moi que toi.

— C'est cela qui t'inquiète ? Pas de difficulté : écoute ; tout à l'heure, je servirai le repas: je poserai le plat entre vous deux : sur le côté que je tournerai vers toi, tu pourras manger sans crainte mais je mettrai du poison du côté où mon fils se servira. Quand il sera mort, nous irons où tu voudras.

— C'est entendu, dit-il.

Le bouillon fut versé ; elle plaça le plat entre eux deux. Le maître de la maison prit la cuillère et dit : Au nom de Dieu ! Le mendiant lui saisit la main. Il reprit sa cuillère et 1e mendiant la lui fit remettre dans le plat. Une fois encore, même manège.

Enervé, le maître de la maison dit :

— Mange si tu veux, sinon laisse-moi !

…

Écrit en 1941

Paru en 1968 ; N°99

Réédition dans CONTES KABYLES

Tome III

1970

Pages 190 à 203

Pages correspondantes en kabyle :

07:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook