26/05/2010

Fiez-vous aux femmes (AT YEHYA Ameqran) 1

…

— As-tu, l'ami, où aller puisque tu ne sors pas pour chercher un souper ?

— Non, dit l'autre, noble homme, je ne vais chez personne : si cela dit à quelqu'un de m'apporter un peu de souper pour l'amour de Dieu, c'est bien ; sinon, je ne bouge pas.

— Alors, viens chez moi, tu souperas et dormiras dans ma maison.

Il l'emmena (chez lui) dans la chambre à donner, lui alluma du feu pour qu'il se réchauffât en attendant que le repas soit cuit. Un moment après, il sortit, pour satisfaire un besoin. C'est alors que sa femme alla trouver le mendiant et lui dit :

— Si tu m'aides à sortir d'ici, je te suivrai où tu voudras, car tu me plais.

— Alors, dit le mendiant, quand i1 sera minuit, sors, nous partirons.

Quand le maître de la maison fut rentré, ils prirent le repas du soir et allèrent se coucher. À minuit, la femme se leva, frappa à 1a porte du mendiant : celui-ci sortit et ils partirent. Ils marchèrent longtemps, sortant d'un pays pour entrer dans un autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent au village de ce mendiant.

Le lendemain matin, quand il se réveilla, l'homme (dont nous parlions au début de l'histoire) chercha sa femme : elle n'était nulle part. Il se dit : "Peut-être est-elle allée à la fontaine. attendons."

Il attendit jusqu'au milieu du jour ; toujours rien. Le soir, elle n'était pas là. Alors, il se douta de quelque chose : elle avait dû s'enfuir et partir avec ce mendiant qu'il avait hébergé.

Il examina soigneusement la situation et finit par se dires "Par Dieu ! je ne resterai pas plus longtemps dans ce pays ! Là où je trouverai ma vie j'essaierai de subsister."

Du coup, il se fit mendiant lui aussi : il entrait dans un pays, sortait d'un autre.

Un jour, Dieu l'amena au village où se trouvaient sa femme et …

…

Écrit en 1941

Paru en 1968 ; N°99

Réédition dans CONTES KABYLES

Tome III

1970

Pages 190 à 203

07:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

24/05/2010

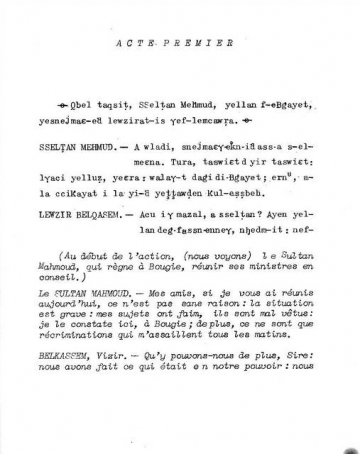

Bu-S'aber (AT YEHYA Ameqran)

Bu-S'aber

Pièce en 3 actes pour enfants.

K, Waγzen, Tawrirt n At Mangellat.

J.M. Dallet - A. At Yehya - B. At Mεemmer,

Kabylie (C.E.B. 569.3).

Pièce inspirée d'un conte tunisien paru en Avril 1942 dans l'I.B.L.A. : A. Louis,

Une vertu bien actuelle, la patience, (eç-çober).

Parue en 1948 dans le F.D.B.

N°102 : Premier acte.

N°110 : Deuxième acte.

N°113 : Troisième acte.

Réédition en 1965, n° 328

08:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

22/05/2010

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ) 4

***

1964. Après l’indépendance.

L’Ordre moral. Il faisait terriblement chaud, ce jour là dans l’aérogare de Dar El Beida, ma femme venait d’arriver de France et nous étions allés au bar, le plus normalement du monde, pour nous désaltérer. J’avais commandé une bière et ne l’avait pas encore entamée lorsqu’un agent de police m’a demandé mes papiers, puis m’a conduit devant son chef, le commissaire de l’aéroport. Je venais sans le savoir de commettre un crime : algérien, musulman, je m’apprêtais à boire une bière ! Le commissaire se fit tout à tour méprisant, puis menaçant : « Les pilotes de la terre entière savent qu’en survolant l’Algérie ils survolent une terre d’islam, ce que toi tu sembles ignorer ! » me fit-il. Je fus sidéré d’entendre ce langage chez un commissaire de police. Mais je fus retenu dans les locaux de la police jusqu’au petit matin ...

Ainsi, le pouvoir s’arrogeait désormais le droit de me commander ce en quoi il fallait croire et comment il fallait croire, en d’autres siècles et sous d’autres cieux, cela s’est appelé Inquisition – l’une des périodes les plus noires de l’humanité-- ! Etait-ce là les décisions les plus urgentes dont l’Algérie avait besoin pour combler son retard sur le monde développé ? Et pourquoi ne pas lapider le couple adultère, ne pas couper la main du voleur ? En toute logique cela devait suivre. C’était peut-être ainsi que le Efélène voyait la transformation profonde de la société.

Je ne pouvais pas m’empêcher de penser aussi que de telles décisions, populistes et démagogiques, étaient le sceau de l’illégitimité de ce régime, qui exploitait les sentiments religieux que le peuple avait à fleur de peau en lui faisant croire que la religion était en danger et que les lois qu’il prenait contre les mécréants de mon espèce étaient destinées à la sauver. Les dirigeants caressaient le peuple dans le sens du poil, pour se faire aimer de lui à défaut de s’en être fait élire.

***

L’histoire officielle.

Et pour inventer à l’Algérie sa propre histoire, comme une propagande au service de son projet de culpabiliser les partisans de la modernité, [le Efélène, le parti au pouvoir] prenait, de façon tout aussi schématique, le contre-pied de l’idéologie coloniale. Si, pour cette dernière, l’Algérie n’avait été prospère que romaine et chrétienne et qu’elle l’était redevenue avec la présence française, pour le Efélène c’était exactement l’inverse : l’Algérie n’avait été prospère qu’arabe et musulmane, et elle l’était redevenue depuis l’indépendance. Tout ce qui avait précédé l’avènement de l’islam : la judaïté de l’Aurès et de la Kahéna, le paganisme de Massinissa et Jugurtha, la chrétienté d’Aurélius et de Saint-Augustin, était passé sous silence maximum, comme s’il s’agissait d’une tare. Je crois que si les responsables « Islamo-Efelène » avaient pu, ils auraient enfoui sous dix mètres de terre toutes les ruines romaines, les restes des basiliques chrétiennes et autres vestiges antérieurs à l’islam…Quant au fait colonial, il n’avait pas eu le moindre impact sur la société : c’était une période honteuse, marquée seulement par la francisation et la perte de la foi, et qu’il fallait donc taire et rejeter au plus loin et au plus vite, de peur qu’elle ne perturbe les certitudes de nos valeurs arabes et islamiques. Avec une telle interprétation, la construction d’une société démocratique et moderne, assimilée à un retour à la société européenne de la période coloniale, ne pouvait être que suspecte ou même condamnable.

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

08:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

21/05/2010

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ) 3

***

Les deux mondes.

Mais plus nous avancions vers la fin de notre adolescence, plus nous prenions conscience qu’il y avait « eux » et qu’il y avait « nous ». Et plus les contacts se faisaient difficiles. Lorsque nous eûmes pris conscience les uns et les autres que nous appartenions à deux mondes différents, mais inégaux, nos rapports changèrent de nature. Nous fréquentions les mêmes classes du lycée, nous vivions à coté les uns des autres, nous étions parfois camarades, rarement plus. Les timides rapprochements intercommunautaires étaient vécus comme des désertions, et condamnés comme telles par la vigilante censure des deux mondes.

Il y a bien eu de très solides amitiés qui ont résisté à l’usure du temps et à la violence de la tempête, mais elles étaient l’exception Elles n’ont pu exister et durer que parce que et l’un et l’autre, chacun de son côté, a su imposer cette amitié à son propre clan, non sans difficulté ou sans drame, souvent au prix de la rupture avec ceux des siens qui refusaient cette amitié. Il y eut bien, également, quelques Roméo et Juliette qui bravèrent non seulement des familles et des clans, mais les société elles-mêmes. Ils ont été rejetés avec une extrême violence, j’en connais des deux bords : leurs amours n’ont pu s’épanouir que loin de la colonie.

***

1958. Soldat du contingent en Algérie.

Un jour j’ai vu un véhicule 4X4 s’avancer et stopper au milieu des ruines. Quatre militaires en sont descendus, encadrant un homme en civil, grand et mince, tête nue, les mains menottées derrière le dos. L’homme hésitait à avancer, il jetait autour de lui des regards apeurés, cherchant peut-être des témoins. Une sentinelle armée l’a poussé doucement vers l’entrée de la bicoque. Il a regardé. Il a regardé encore furtivement derrière lui, puis il a redressé la tête, a embrassé du regard la lumière du soleil, l’azur de la mer avant de disparaître dans le local.

L’officier de renseignement (le DOP) fermait la marche. C’était un jeune lieutenant, moins de la trentaine, d’allure plutôt athlétique. Comme les autres occupants du 4X4 qui l’accompagnaient, il était bien sanglé dans son treillis et portait le large béret des chasseurs alpins. Un dossier sous le bras, il a ajusté son ceinturon, et est entré le dernier en refermant la porte derrière lui. Le silence était total dans les ruines de Tigzirt, n’était le bruit du ressac sur les flancs du quai.

***

Bachir HADJADJ

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

08:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

20/05/2010

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ) 2

***

Education sanitaire !

... Mon enfance a été marquée par la menace de la mort, toujours présente. Elle emportait souvent et surtout des enfants, chez des voisins, ou bien dans la famille proche. Loubna, la fille de Khédidja, était morte à dix-huit ans de tuberculose. Avant ma naissance, M’ma avait perdu deux petites filles, Fadhila, d’une diarrhée, et Khédidja, des suites d’une rougeole ; j’étais aussi né avec un jumeau qui s’appelait Ahmed et qui, lui aussi, avait été emporté par une rougeole alors que nous avions à peine onze mois. Si ni M’ma ni mon père ne parlaient d’enfants décédés, c’était parce que, lorsque l’on évoquait la mort, on l’appelait, ils craignaient qu’elle ne revienne. A chaque alerte, M’ma se précipitait chez le taleb qui lui recommandait cataplasmes et amulettes. Fatima, elle, n’était pas partisane de ces pratiques traditionnelles, et même se moquait parfois affectueusement de la crédulité de ma mère en lui disant qu’elle préférait l’ordonnance du médecin aux abracadabras obscurs du taleb. Mon père aussi préférait éviter les taleb, il faisait appel au docteur Bertrand, du petit village du bord du Rhummel. Ce médecin de campagne n’hésitait pas à faire un peu d’éducation sanitaire lorsqu’il arrivait à se faire comprendre, car il ne parlait pas arabe.

Je revois mon père répéter à M’ma les conseils du médecin en cas de diarrhée, je le revois lui expliquer les microbes et lui montrer la casserole en fer émaillé dans laquelle l’eau et le riz devaient bouillir. Et, comme le docteur avait recommandé de laisser l’eau bouillir pendant dix minutes, mon père en avait ajouté cinq pour que ça fasse un quart d’heure tout rond.

Mm‘a, qui auparavant était elle-même prise de maux de ventre et de panique dès qu’un enfant était malade, finit par convenir que cette méthode était effectivement plus efficace que les amulettes. Des années après, elle répétait fièrement qu’à partir de ce jour, elle n’avait plus peur que la diarrhée lui emporte un enfant : maintenant elle savait ce qu’il fallait faire. « Que dieu bénisse le toubib Bitran [c’est ainsi qu’elle prononçait le nom de Bertrand] s’il est encore de ce monde » disait-elle chaque fois qu’elle parlait de lui.

***

L’entrée en sixième.

Le français n’était pas notre langue maternelle et les épreuves étaient, comme le Jugement Dernier, les mêmes pour tous. M. Lebrun [notre instituteur] ne nous avait pas caché que les deux épreuves de français, une dictée et un résumé d’une lecture de texte, pouvaient constituer pour nous un écueil difficile. Alors, pour nous donner toutes nos chances, il nous avait organisé des cours séparés, avait prévu des devoirs de français supplémentaires, et même il nous retenait en classe quelques temps après l’heure de sortie pour nous expliquer une règle de grammaire, pour finir de corriger une dictée. Il voulait que nous réussissions et il prenait avec nous tous les moyens pour que nous arrivions ...

Le jour de l’examen, quant nous nous sommes retrouvés avec mon père, sur le terre-plein surplombant les gorges du Rhumel, devant le grand portail du lycée d’Aumale de Constantine, au milieu d’un très grand nombre d’élèves candidats, de leurs maîtres et de leurs parents, j’étais intimidé. J’avais presque peur, écrasé par cette nécessité de réussir. Il y avait beaucoup de robes d’été et de chapeaux à fleurs, beaucoup de costumes-cravates, beaucoup de chemisiers et de chemisettes aussi, mais très peu de gandouras et de burnous, de cela, je me souviens nettement ...

C’était au mois d’octobre 1949, le premier jour de la rentrée des classes au lycée. Nous étions, mon frère Hamdi et moi, à marcher aux cotés de mon père dans la rue la plus passante de Constantine, la rue Caraman, lorsqu’il a poussé la porte du plus grand atelier de photographie de la ville et, visiblement heureux aux anges, il nous a dit : « C’est un grand jour, nous allons en garder un souvenir ! ». Nous avons posé tous les trois : deux enfants d’une douzaine d’années encadrant un homme en costume traditionnel, ne portant pas sa cinquantaine, trois beaux regards, trois visages sérieux et sereins. Je garde encore précieusement cette photo et chaque fois que je la regarde, j’éprouve une émotion intense.

***

Bachir HADJADJ

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

09:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook