19/05/2010

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ) 1

***

1940 - Enfance dans une famille polygame.

J’ai grandi en même temps que quatre autres frères et deux sœurs, « demi » ou « entiers », avec une différence d’âge de cinq ans ( ? ) entre l’aîné et le dernier d’entre nous. Nous étions la tranche d’âge du milieu : les précédents avaient commencé à prendre leur envol et les petits derniers étaient encore dans les couches. Lorsqu’elles vaquaient aux travaux ménagers, chacune son tour, chacune son jour, nos deux mères devaient prendre en charge, pour les repas et les activités communes, l’ensemble des enfants. Nous ne formions donc pas deux familles distinctes vivant sous un même toit, mais plutôt une petite tribu dont la marmaille avait en commun le père, l’espace de vie et les jeux ... Les enfants sont de bons observateurs. D’instinct, nous savions ce qu’il était possible d’obtenir de notre propre mère ou de celle qui faisait à un instant donné office de maitresse de maison. Personne ne nous l’avait dit formellement, mais nous devions obéissance et respect aux deux, ce qui induisait que l’une comme l’autre avaient le droit de nous récompenser ou de nous punir lorsqu’elles le jugeaient utile ; en échange, elles se devaient d’être de la plus totale équité entre les enfants dont elles avaient la charge. La loi fondamentale d’une famille polygame repose sur ce principe infaillible de non-discrimination réciproque entre les enfants et les parents : sa violation conduit immanquablement au désordre et à la désobéissance ; de plus, elle est formellement condamnée par Dieu et la société.

Je ne me rappelle pas avoir souffert de discrimination en matière d’alimentation, d’habillement, de récompenses ou de punitions…. Mais il y a aussi le reste, c’est-à-dire tout ce qui fait le bonheur d’un enfant : un câlin, un sourire… que seule sa propre mère est capable de lui donner. Il est difficile à une mère de faire ce petit geste tendre, de donner cette petite douceur à son enfant lorsque ceux de l’autre mère la regardent, sans qu’ils se sentent exclus voire jaloux ! Je me demande aujourd’hui si M’ma et Fatima n’étaient pas tellement stressées par les effets de la polygamie qu’elles n’avaient pas la sérénité nécessaire pour exprimer à leurs enfants toute la tendresse qu’elles auraient souhaiter leur donner.

***

1946. L’école primaire.

A l’école primaire « européenne » que je fréquentais, je retrouvais tous les matins avec un délicieux bonheur mes camarades de classe et les maîtres qui avaient la charge de nous instruire : M. Lebrun pour les grandes classes, Mme Lebrun pour les tout-petits et une très jeune institutrice, Mlle Josiane Faure, pour le cours élémentaire. M. Lebrun était originaire du Jura, un massif montagneux couvert de neige tout l’hiver, nous avait-il expliqué, de la région de Saint-Claude, pays de la bruyère et de la fabrication des pipes. A la simple évocation de ces mots, je revois aujourd’hui encore son visage avenant, sa haute silhouette serrée dans sa longue blouse grise ...

Fils et petit-fils d’instituteur, il nous parlait du difficile travail des ouvriers de France dans les mines et dans les usines, et pour illustrer ses propos, il avait accroché aux murs de la classe des photos de chauffeurs de locomotive, à la figure noire de charbon. Il nous apprenait à réaliser un petit élevage de vers à soie ; voir ces chenilles grandir, puis se mettre à tisser leur cocon pour s’y enfermer et en sortir sous forme de papillon, tout cela me fascinait ! Il nous faisait suivre la germination des haricots secs que nous avions plantés dans des bocaux. Et chanter l’ « Hymne à la joie » : « Oh ! quel magnifique rêve vient illuminer mes yeux !... », non sans avoir insisté sur la fraternité entre tous les hommes. Une ou deux fois par semaine, pendant le dernier quart d’heure de classe, il nous lisait, dans un grand livre, le merveilleux voyage de Nils Holgerson, de Selma Lagerlöf, que je prenais pour une Arabe avec un prénom pareil ! Et à califourchon sur le dos de la Grande Oie, je traversais les étendues neigeuses de la Suède ...

***

Bachir HADJADJ

Bachir HADJADJ

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

07:27 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

18/05/2010

Les voleurs de rêves (Bachir HADJADJ)

Préface de Jean Lacouture

…

L’extraordinaire intérêt du livre de Bachir Hadjadj réside dans la sincérité du ton, dans l’intrépidité du témoignage. Peu importe que cette liberté de ton doive quelque chose au fait que l’auteur écrit et publie en France où il s’est installé, et n’a pas de comptes à rendre à un pouvoir, celui d’Alger, qui ne passe pas pour être très tolérant. Le fait est que cette Algérie « à livre ouvert » a quelque chose d’envoûtant.

On peut reprendre l’auteur sur quelques points, comme l’évocation qu’il fait de l’interminable « conquête ». Non pas qu’il en décrit à juste titre les plus horribles épisodes – massacres, enfumâdes, spoliations massives – mais parce qu’il suggère que les français restent tenus dans l’ignorance de ces crimes collectifs. On n’en finira jamais avec ce qui est révélé, de la conquête et de la colonisation, par l’enseignement public. Mais il n’est guère de citoyen français qui ne puisse, dans l’immense bibliographie algérienne, proposée par l’université française, matière à réfléchir sur ce qui se cache derrière les mots de « conquête » et de colonisation.

Ce n’est pas par là que le livre-témoignage-mémorial de M.Hadjadj nous captive. C’est par l’évocation merveilleusement sensible d’une continuité, celle du clan familial des Mérachdas, pasteurs quasiment nomades du plateau du Hodna, chassés de leur territoire au temps où Napoléon mourait à Sainte Hélène, avant même l’ouragan colonial, par les criquets, et peu à peu sédentarisés, puis embourgeoisés dans le Sétifois.

Longue marche, du temps des odjacks ottomans à celui où des bureaucrates de ce que l’auteur appelle l’« Efélène » tentent de tirer le meilleur parti de leur pétrole et de leur gaz avec leurs homologues post-soviétiques…Longue marche, de M. de Bourmont à l’Emir Abd el-Kader, de Bugeaud au « royaume arabe » de Napoléon III, des spoliations massives de la fin du siècle aux timides tentatives de M. Violette, du rugissement prophétique de Messali aux tragédies de Sétif, de Guelma, des Aurès, d’Alger…

Mais ce qui donne tant de saveur à ce mémorial, c’est le portrait brossé par l’auteur d’une collectivité familiale du Nord-Constantinois, du berger des hauts-plateaux au « mauvais » garçon de la rue de Sétif et du caïd enrubanné de légion d’honneur à l’étudiant grenoblois passé au maquis de la frontière tunisienne- lui-même. C’est surtout le portrait à l’emporte-pièce du père de l’auteur, arrière petit-fils de Séghir (« le petit »), petit fils de Saad, fils de Saïd le luron ; il s’appelle Brahim, premier citadin de la lignée, Sétifois au turban superbe et au chèche soyeux. Ecrivain public, parfait bilingue, il s’engage en 1914 dans l’armée française, est grièvement blessé du coté de Verdun, rentre au pays un éclat d’obus fiché dans le crâne, et se retrouve caïd dans la Médjana.

Mais si Brahim n’est pas un ange, et son fils ne le donne pas pour tel, sa religion l’y autorisant, il se trouve à la tête de quatre épouses – et vingt ans plus tard d’une vingtaine d’enfants (lui dit quarante…). Il les bat (pas les enfants, les épouses), mais ce tyran domestique a une grande vertu : il croit à l’éducation, aux instituteurs –et pourquoi pas ? au curé. Pour envoyer ses enfants –filles et garçons- à l’école, il se ruinerait le caïd d’El Milia.

Et voici pourquoi son fils Bachir, passé de l’école du plateau sétifois à l’université de Grenoble, et des cadres de « Efélène » bureaucratisé par Boumediène à une retraite parisienne que l’on espère heureuse, écrit dans la langue d’Anatole France –qui goûtait peu la colonisation-- la très émouvante, très critique, très instructive saga d’une famille d’Algérie.

Les voleurs de rêves

Éditions Albin Michel

2007

08:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

16/05/2010

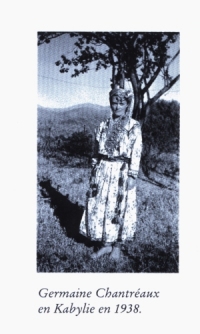

Kabylie côté femmes (Germaine LAOUST-CHANTRÉAUX) 2

Vêtements et parures

LES TATOUAGES (2)

Voici comment une femme procède pour tatouer. Elle s'assied à terre et met à sa portée tout ce dont elle aura besoin : son scalpel ou son épine, une brindille de lavande finement taillée et, dans un bol, de la suie raclée au fond d'un plat dans lequel on a toujours fait cuire de la galette — la suie provenant d'une marmite ne convient pas car elle contient des particules grasses et ne tient pas sur la peau. La jeune fille se couche sur le dos et pose sa tête sur les genoux de la tatoueuse. Celle-ci trempe la brindille de lavande dans la suie et trace d'abord le dessin sur la peau bien tendue entre le pouce et l'index de la main gauche; elle «frappe» (tuwet) ensuite rapidement avec l'aiguille ou le scalpel en suivant les traits, avec une inébranlable sûreté. Elle essuie alors le sang avec un chiffon pour voir si elle a omis quelque détail. Lorsque le sang s'arrête de couler, elle trempe le même chiffon dans la suie et frotte la peau énergiquement. Là s'arrête son rôle. Elle reçoit pour son travail une somme modique : un réal (2,50 F) pour les dessins du bras ou du cou, 1 F (en 1939) pour ceux du front et du menton; on lui offre en outre à manger et on lui donne quelques provisions de route.

Les jours suivants, la jeune fille doit observer des pratiques longues et minutieuses. Pendant une semaine, chaque matin, elle lave sa plaie à l'eau et au savon puis renouvelle la couche de suie. Les sept jours suivants elle y met un enduit appelé tizegzawt qui, comme son nom l'indique, devra donner la couleur bleue recherchée et qui est obtenue en écrasant, puis en laissant macérer, des feuilles de fèves, de blé et de morelle noire (tuccanin). Pendant sept autres jours encore elle avivera la couleur avec de l'indigo pulvérisé et mouillé avec un peu d'eau; enfin, au bout d'un mois, elle fait brûler un bout d'étoffe bleue, met les cendres dans de l'huile et en enduit les tatouages qui sont dès lors indélébiles.

La jeune fille qui vient d'être tatouée doit observer certaines instructions alimentaires. Elle ne peut pas manger de couscous pendant cinq ou sept jours car des boutons apparaîtraient, croit-elle, sur ses tatouages; elle doit éviter de boire du lait — à cause de sa couleur blanche — et, par contre, doit surtout manger des légumes verts, afin que, par action sympathique, les tatouages deviennent de la même couleur.

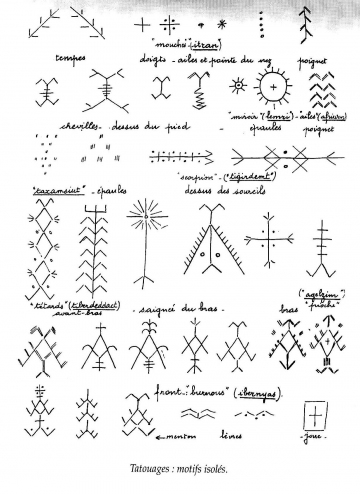

Les tatouages se présentent sous forme de motifs isolés sur le front, le nez, le menton, les épaules, les chevilles, les mollets, ou en larges compositions sur les bras et surtout la poitrine où la disposition et la richesse des dessins leur a valu le nom de «colliers» (tizulag). Les autres motifs tirent également leur nom des rapprochements qu'ils évoquent : miroir (leurra), mouches (izan), pioche (agelzim), peigne (imced), burnous (abernus), ailes (afriwen), têtards (tiberdeddac), serpent (azrem), scorpion (tigirdemt)... (pl. XXIX).

Si, dans l'ensemble, la décoration des tatouages reste bien particulière, on peut toutefois, sans généraliser, rapprocher les motifs triangulaires de front ou de menton de certains dessins relevés sur les poteries de la même région (Ait Yenni et Aït Aïssi surtout). Il y a plus de similitude entre les motifs de ces deux séries artistiques, en Kabylie même, qu'entre les tatouages kabyles et ceux de Tunisie par exemple.

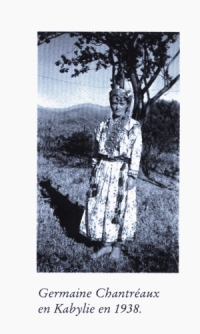

Germaine LAOUST-CHANTRÉAUX

Germaine LAOUST-CHANTRÉAUX

Kabylie côté femmes

la vie féminine à Aït Hichem, 1937-1939

Édisud ; 1990

Pages 63 à 65

09:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

12/05/2010

Kabylie côté femmes (Germaine LAOUST-CHANTRÉAUX) 1

LES TATOUAGES (1)

La faveur dont jouit le tatouage en Kabylie semble assez diverse. Dans une zone relativement peu étendue, il est des centres où on ne le pratique pas; d'autres, au contraire, où il paraît très en honneur : Aït Hichem est de ceux-là. Actuellement toutefois, cet engouement tend à disparaître et beaucoup de jeunes filles ne se font pas tatouer. Il ne faut pas croire que l'on invoque alors l'interdiction islamique ou la croyance courante suivant laquelle les tatouages seraient enlevés en enfer avec des pinces rougies au feu (les tileqqwadin n-erlehennama ou «Pinces de la Géhenne») ; il suffit, pour ne plus redouter ce châtiment, de recouvrir les tatouages au henné après la mort.

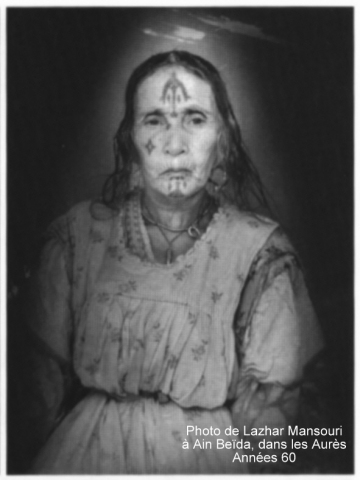

Toutes les femmes ou presque portent donc de nombreux tatouages sur le front, les tempes, le nez, le menton, le cou, la poitrine (pl., les doigts, le dessus de la main, l'avant-bras (pl. XXX), les épaules, le dos, le mollet, la cheville, le tendon d'Achille... (pl. XXIX); mais elles n'en ont jamais sur le ventre.

Certains sont faits par pure coquetterie, d'autres ont surtout une valeur prophylactique; ceux du cou préservent du goitre, assez répandu; ceux des chevilles, du tendon d'Achille et des épaules préservent de la stérilité (ils sont alors exécutés par les Bu-Sa'diyat comme on le verra plus loin); ceux des poignets protègent des foulures; au-dessus de l'arcade sourcilière, ils soulagent des maux d'yeux.

Par contre il en est d'autres, très simples (petites croix ou points sur les tempes, les joues ou le nez), qui semblent être une marque tribale, bien que leur sens soit perdu; ils ne sont observés à Aït Hichem que sur des femmes originaires de villages voisins où ces signes sont plus répandus et où on les remarque aussi chez les hommes.

Les fillettes sont tatouées, entre douze et quatorze ans, par des tatoueuses professionnelles, originaires de tribus voisines : Aït Ghobri et Aït Itsourar, qui passent dans les villages en été. Elles n'emploient pas toutes les mêmes procédés, aussi, à Aït Hichem même, relève-t-on deux sortes de tatouages : ceux faits par incisions, à l'aide d'un scalpel, suivant la technique employée chez les Aït Ghobri, et ceux faits par piqûres, à l'aide d'une épine de cactus, tels qu'on les pratique chez les Aït Itsourar.

Voici comment une femme procède …

Kabylie côté femmes

la vie féminine à Aït Hichem, 1937-1939

Édisud ; 1990

Pages 63 à 65

Vêtements et parures

07:45 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

09/05/2010

Les femmes au pressoir (Gustave GUILLAUMET)

…

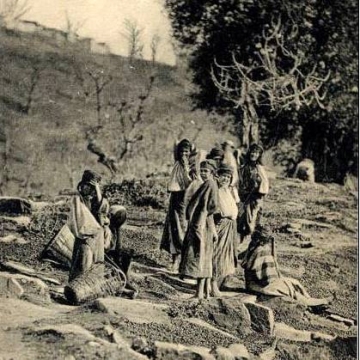

Mais je suis étranger, et l’attrait du tableau qui s’offre à mes yeux est irrésistible. Quelle meilleure occasion, d’ailleurs, puis-je avoir d’observer les femmes de Taourirt ? Elles sont là en nombre, gaiement éparpillées dans un flot de lumière blonde, à travers les bassins destinés au lavage des olives qui, sorties du moulin, contiennent encore de l’huile qu’il ne faut pas laisser perdre.

Les bassins, établis en amphithéâtre sur une pente rapide, ne sont que des trous peu profonds, de la dimension d’une baignoire et creusés dans le roc. On les prendrait de loin pour des tombes, avec leur entourage de pierres plates, biscornues et placées debout. La source les alimente par ses nombreux ruisseaux, séparés ainsi que les tresses d’une longue chevelure bleue roulant des perles..Ils ondulent d’une cuvette dans l’autre, au moyen de rigoles que les travailleuses maçonnent elles-mêmes avec les mains quand elles veulent détourner le cours de l’eau après en avoir empli le bassin. Elles y ont d’abord jeté les olives, puis elles les foulent de leur talon nu, parfois deux ensemble, troussées jusqu’aux cuisses, mouillées jusqu’aux jarrets, pataugeant à plaisir dans le liquide écumeux qui les éclabousse de toutes parts. Tantôt elles remuent violemment le fond du bassin avec leur bâton, tantôt elles en retirent les baies écrasées. Par l’effet de sa légèreté, l’huile surnage bientôt. Elle flotte rougeâtre à la surface ; c’est le moment de l’extraire. Avec un geste plein de grâce, la femme kabyle incline alors l’orifice de sa cruche sur une rigole disposée de manière à ne laisser couler que la liqueur onctueuse, ou bien encore, assemblant les mains en forme de coupe, elle la recueille et la transvase tout simplement.

Les rebords en pierres que l’huile, à la longue, a rendus tout noirs, forme, par endroits, un fond d’ébène sur lequel s’avivent le foulard soyeux des coiffures et les ceintures rouges. Et de temps en temps les rires féminins mêlent leur note claire au bruissement des eaux qui sortent troubles de ce lavoir étrange pour retomber en nappe sur une longue roche, coupée comme un mur, lisse comme un marbre et tachée de bavures graisseuses.

Il y a là, à côté de femmes vieilles ou flétries de bonne heure, des créatures robustes et grandes qui soutiennent la réputation de beauté des montagnardes kabyles. Celles-ci, surprises dans le négligé d’un travail assez malpropre, blesseraient peut-être un goût délicat, mais l’observateur ne peut s’empêcher de noter en elles des formes superbes, de jolis visages, de fraîches carnations, et des pieds que l’art grec n’eût pas répudiés.

Les travailleuses, leur tâche faite, glissent lestes et enjouées entre les pierres, escaladent les roches et se rassemblent pour le départ. La cruche pleine sur l’épaule, elles regrimpent, les unes après les autres, le sentier qui monte au village. Quand s’éloignent les attardées, le soleil met une frange d’or à leurs tuniques. Un brouillard froid s’élève du vallon. Seul auprès du lavoir silencieux, je regarde baisser le jour sur les maisons de Taourirt, assombries dans les rougeurs du soir. L’atmosphère embrumée qui estompe les silhouettes, les tons de l’automne qui jaunit déjà les vergers, contribuent à donner au village kabyle une physionomie presque française. Songeant à ces montagnards dont les institutions sont établies sur nos principes d’égalité, à ces agriculteurs laborieux, économes, attachés au sol, aimant le foyer, qui ont su vaincre les difficultés d’un pays ingrat, il me semble alors que ces anciens Berbères, après tant de siècles d’oppression, seraient peut-être dignes d’être aujourd’hui nos frères.

Tableaux algériens

La Nouvelle Revue ; Paris ;

1879-1882

Extrait du chapitre :

TAOURIRT-EL-MOKRANE

09:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook