24/06/2010

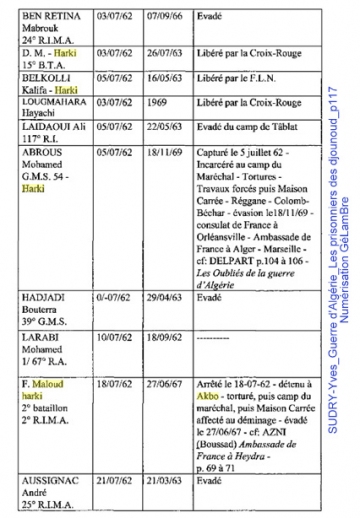

Harkis, Crime d’État (Boussad AZNI)

Histoires écrites avec du sang

« Pour avoir cru en nous, écrit Franz-Olivier Giesbert, des dizaines de milliers de harkis furent égorgés, dépecés ou bouillis vivants par les vainqueurs du FLN. Mais nous n'avons pas entendu leurs cris, ni les protestations des survivants. Depuis le temps, ils n'ont pas troublé notre digestion, ni notre bonne conscience. Nous avons tout de suite été guéris, puisque nous n'avions pas été blessés. La repentance est dans l'air du temps. Mais elle a aussi ses oubliés.»

Le Figaro, 27 mai 2000.

Quarante ans après, les cris enfin parviennent jusqu’aux oreilles des Français. Les témoignages patiemment rassemblés, les fragments recollés de notre mémoire en lambeaux, remontent à la surface de la (mauvaise) conscience.

« J'ai soixante et un ans, nous raconte Maloud F***. Je suis entré comme harki dans l'armée française en 1958. J'étais d'abord commando de chasse, puis harki dans le 1er Bataillon 2e Régiment d'infanterie de marine, dans la région d'Akbo, en Kabylie, jusqu'en 1962.

« Le 19 mars 1962, au cessez-le-feu, on nous a reversés dans la force locale. Puis une nuit, les soldats, les soldats français, nos frères d'armes, nous ont désarmés. Ils ont tout pris, fusils, grenades, mitraillettes, et ils nous ont renvoyés chez nous.

« Je suis rentré dans mon village, certain qu'il n'y aurait pas de problème : nos gradés nous l'avaient assuré, nous ne risquions absolument rien, puisque l'armée française allait rester sur place pendant cinq ans, qu'il y aurait des soldats français à Akbo durant toute cette période, qui nous protégeraient s'il y avait un problème. " Et puis les accords signés à Évian garantissent votre sécurité ", nous ont-ils dit. Et dans les grandes villes, l'année resterait quinze ans.

« Pendant un mois et demi, il ne s'est rien passé. Et puis le 18 juillet 1962, j'ai été arrêté par le FLN, avec d'autres. On nous a amenés à Akbo, et là, nous avons été torturés, les uns après les autres.

« Ils ont fini par me jeter dans une cave. Il y avait là des hommes couchés, avec du sang partout. Ils ont recommencé à me battre : j'ai tenté de me protéger la tête, alors ils m'ont brisé les mains. Avec un couteau, ils m'ont entaillé le ventre. Puis ils nous ont emmenés dans un autre village, Lazibe ; j'y ai retrouvé mon copain Badji, arrêté lui aussi, avec son père, et puis d'autres amis encore, d'autres frères d'armes. On nous a tous entassés dans une cave de quatre mètres carrés, sans lumière, sans toilettes, rien que de la poussière. On est restés là quarante-huit heures sans manger. Ils nous ont juste donné un peu d'eau. Et ça sentait terriblement mauvais.

« Ils nous ont gardés prisonniers près de vingt jours dans cette cave, avant de nous transférer dans un autre village, les Acourne. Ils nous ont collés – nous étions une centaine – dans un souterrain, pieds nus, et ils avaient mis plein de tessons de bouteilles par terre, dans la poussière et la boue. On s'est tous entaillé les pieds, alors on a fini par marcher à quatre pattes, parce qu'on n'arrivait plus à se tenir debout.

« Puis ils nous ont déménagés à nouveau, au camp du Maréchal.

« Là, c'était un vrai camp de concentration. On était torturés du matin au soir. Ils nous battaient avec des fils de fer électriques, des marteaux, des barres à mine. J'ai vu de mes propres yeux des gens enterrés jusqu'au cou, vivants, et décapités à coups de pelle. Et d'autres, enterrés vivants, complètement enterrés. Voilà ce que c'était, le camp du Maréchal.

« Puis on nous a transférés à la Maison Carrée, à Alger. C'était beaucoup plus calme. Nous avons fini par recevoir la visite de délégués de la Croix-Rouge, qui nous ont examinés et recensés. Le jour de leur visite, ils sont repartis avec trois cents personnes. Les autres, dont j'étais, ont été affectés au déminage.

« C'est comme ça que j'ai pu m'évader, le 25 ou le 27 juin 1967. Ça faisait deux ans que j'étais trimballé d'un camp à un autre.

« On était quatre. On s'est rendus à l'ambassade de France à Heydra, et on nous a rapatriés en France. J'ai d'abord séjourné au château de Lascours, puis j'ai été envoyé dans un hameau forestier dans le Tarn – la Forêt noire --. C'est là que le chef de camp s'est occupé de me faire obtenir la nationalité française... »

Harkis, Crime d’État

Généalogie d'un abandon

Éditions Ramsay

2001

08:43 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook

Facebook

22/06/2010

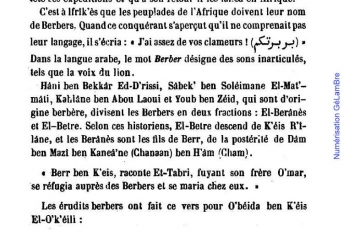

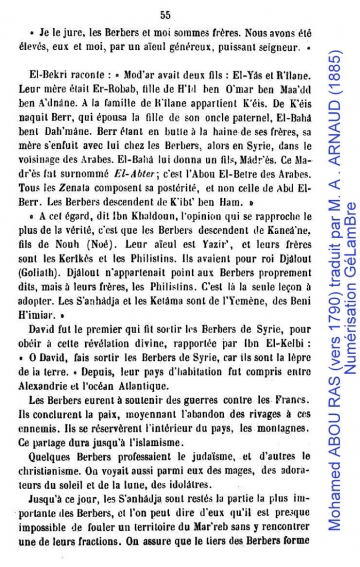

Origine des Berbères (Mohammed ABOU RAS)

Sous le Bey Sidi Mohammed Ben Otmane qui reprit Oran aux Espagnols , Mohammed Abou Rās al Nasrī écrit ces " Récits historiques ".

En fait un long poème consacré à la généalogie des familles les plus influentes du MAGHREB.

D’après lui, les Berbères sont originaires de Syrie et du Yémen !!!

D’après lui, trois familles sanhadjiennes ont possédé la royauté.

Ce sont :

- Les Belkânas, rois d’Afrique et d’Andalousie

- Les Lemtouna, autrement appelés hommes voilés

- Les Oulad R’ânia ( Almoravides ? )

Les autres Sanhâdjas, tels que les Zouaoua, n’ont jamais donné le jour à aucune famille royale. Leurs plus puissantes tribus, dans le Maghreb, habitent les montagnes qui dominent Tadla. Les Zouaoua, proprement dits, occupent les montagnes qui se trouvent au-dessus de Dellys. (page 64)

Voyages extraordinaires

Vers 1790

Traduction 1885 M. A. ARNAUD

07:32 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

20/06/2010

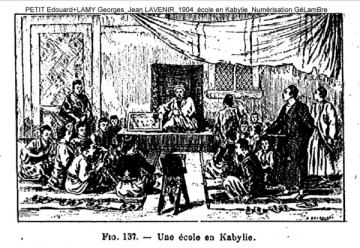

Une école en Kabylie vue par Jean LAVENIR

Une école en Kabylie

« Allumons l’esprit : c’est notre loi première. » Victor HUGO.

J’ai visité l’autre jour une de ces écoles françaises de Kabylie. Ah ! l’aimable école et les intéressants élèves ! Je passais dans une rue de village ; un bourdonnement de ruche me fit tourner la tête : j’aperçus quelques chéchias rouges qui s’agitaient au dessus des pupitres. J’entre. L’instituteur me reçoit avec bonne grâce, heureux de faire voir à ses élèves un soldat français qui s’intéresse à eux.

C’est la leçon de calcul.

Un petit Kabyle, visage carré, brûlé de hâle, est en train de calculer avec des bûchettes de roseaux. C’est lui qui est chargé de faire l’opération désignée parle maître. Quel honneur ! Il faut voir comme il est fier dans ses haillons et comme ses camarades l’entourent, les yeux luisants du désir de voir et de comprendre !

Voici maintenant la leçon de conjugaison.

« Qu’est-ce que je fais ? » dit le maître en levant le pouce.

« Pouce ouvert, dit Ali.

— Ouvert, est-ce bien cela ?

— Non, reprend Mohamed, pouce levé.

— Ah ! mieux, reprend le maître, c’est cela : je lève mon pouce. Lève ton pouce, Ali. »

Ali lève son pouce.

« Qu’est-ce que lu fais, Ali ?

— Je lève mon pouce.

— Abdallah, qu’est-ce que fait Ali ?

— Il lève son pouce.

— Levons tous le pouce. Qu’est-ce que nous faisons ? »

Tous ensemble :

« Nous levons le pouce. »

Ainsi se continue la conjugaison, apprise sans qu’on s’en doute, en gesticulant, en (se) jouant.

Enfin la leçon de morale.

Faut-il prendre les oiseaux pour s’amuser ? En hiver, c’est facile... et tentant.

« Tenez, dit le maître, en prenant une boite à craie vide. Voici une boite. Qu’en ferons-nous ?

— Un piège pour prendre les oiseaux, dit Mohamed.

— Et qu’est-ce que tu mettras dedans ?

— Une baguette qui tombera quand l’oiseau se posera dessus et qui, en tombant, refermera sur lui le couvercle de la boite.

— Ali, est-ce que les oiseaux ne sont pas assez malheureux sans cela en hiver ? Est-ce qu’il ne vaut pas mieux mettre autre chose dans la boîte ? »

Ali réfléchit et cherche en regardant droit devant lui. Tout à coup : « Ah ! oui, je mettrai un peu de pain dans la boîte et je me cacherai pour regarder les oiseaux.

— Et pourquoi te cacheras-tu ?

— Pour qu’ils n’aient pas peur et qu’ils mangent tranquillement. »

— Eh bien ! mes amis, qu’est-ce qui vaut mieux, regarder le petit oiseau dans le piège, ou le petit oiseau qui mange tranquillement le pain qu’on lui donne quand il a faim ? »

Tous ensemble : « L’oiseau qui mange. »

— « Qui tendra des pièges aux oiseaux ? »

Silence général.

« Et qui pensera à donner à manger l’hiver prochain ? »

Vingt voix ensemble :

« Moi!... »

Je te le demande, ami Jean, est-ce que ces petits Kabyles ne sont pas dignes d’être Français ? Ah ! que je voudrais être tout puissant dans ce pays d’Algérie pour y multiplier les écoles qui font connaître la France et qui la font aimer !

Est-ce que la France serait la mère-patrie si elle ne traitait pas comme une mère non seulement les peuples qui sont sortis d’elle, mais aussi ceux qu’elle a adoptés dans leur enfance, si elle ne se considérait pas comme tenue de faire leur éducation, de les élever peu à peu jusqu’au niveau de la famille française dont ils font partie désormais ?

Petits Kabyles, fils de vaincus, ne maudissez pas vos vainqueurs : vous n’êtes les sujets d’aucun homme, vous faites partie de la France qui veut votre bien. Comme une mère, dans un de ses derniers fils, elle place en vous une de ses plus chères espérances. Petits Kabyles, nous vous aimons pour que vous nous aimiez. »

PETIT Édouard et LAMY Georges

Jean Lavenir

Livre de lecture CM 1904

Chapitre 101

Pages 302 à 305

06:42 | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook

Facebook

16/06/2010

JEAN LAVENIR en Kabylie (PETIT Édouard+LAMY Georges)

…

À mi-chemin, sur les pentes, entre des haies de cactus et de figuiers de Barbarie, des carrés de blé et d'orge, des vignes et des oliviers. Et partout sur les crêtes, le long des précipices, des villages avec des toits couverts de tuiles rouges comme en France, avec les arbres de nos vergers, poiriers, abricotiers, pruniers, figuiers, et les légumes de nos jardins potagers, artichauts, haricots, fèves, tomates.

Nous sommes ici dans le pays le plus peuplé de l’Algérie. Il y a autant d’hommes, par kilomètre carré, sur les flancs et dans les replis de ces montagnes, que dans nos départements du Nord de la France. Aussi les Kabyles, qui s’y sentent à l’étroit, utilisent-ils les moindres par celles du sol arable. Il n’y a pas un de nos paysans qui bêche, qui arrose, qui soigne avec plus d’amour son lopin de terre. Parfois leurs villages sont assis sur la pierre nue et stérile d’un promontoire rocheux accessible seulement par un sentier de mulet. Sais-tu pourquoi ? Pour que leurs pauvres demeures, sans cheminée, sans autre ouverture que la porte, où ils couchent pêle-mêle en compagnie de leurs bestiaux, n’empiètent pas sur le sol qui les nourrit.

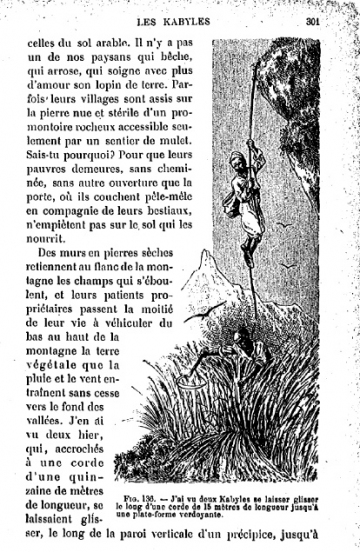

Des murs en pierres sèches retiennent au flanc de la montagne les champs qui s’éboulent, et leurs patients propriétaires passent la moitié de leur vie à véhiculer du bas au haut de la montagne la terre végétale que la pluie et le vent entraînent sans cesse vers le fond des vallées. J’en ai vu deux hier, qui, accrochés à une corde d’une quinzaine de mètres de longueur, se laissaient glisser le long de la paroi verticale d’un précipice, jusqu’à une plate-forme verdoyante qu’ils avaient ensemencée quelques semaines plus tôt à mi-chemin de l’abîme. Suspendus au-dessus du gouffre, ils allaient, venaient, vaquaient à leur besogne, aussi à l’aise dans ce nid d’aigle qu’un de nos paysans dans son enclos. …

PETIT Édouard et LAMY Georges

PETIT Édouard et LAMY Georges

JEAN LAVENIR

Livre de lecture C.M.

1904

Pages 300 à 302

07:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook

14/06/2010

Poupée kabyle (Mlle Marie KOENIG) extrait

X. — … Pardonnez-moi, madame la poupée kabyle, mais il me semble que je ne vois guère de coutures dans votre habillement.

LA POUPÉE.— Chut, chut ! mais non, vous ne pouvez voir ce qui n’existe pas, mon costume ne comporte pas un seul point fait à l’aiguille. Point de coupe savante, point d’assemblage.

X. — Vous m’étonnez ; quoi donc alors, comment tiennent vos draperies ?

LA POUPÉE (bas) — Avec des broches, des épingles et encore des épingles.

X. — Mais savez-vous que c’est ravissant ?

LA POUPÉE.— Certainement, ravissant, artistique. Nous avons des étoffes très souples et nous les drapons sur nous, comme on les voit sur les statues antiques, ensuite nous les fixons avec des bijoux.

X. — C’est vrai, je vois sur votre épaule une bien curieuse épingle.

LA POUPÉE.— Voyez celle-ci et celle-là, et les bijoux qui ornent mes chevilles, mes bras, mes oreilles.

X. — Mais dans l’école d’indigènes d’où vous venez, on ne coud donc pas ?

LA POUPÉE.— Pardonnez-moi, on suit les programmes, mais attendez que je vous dise ceci : l’école d’où je sors n’existe plus.

X. — Vraiment, mais alors qu’est devenue la digne institutrice qui vous a envoyée à Paris ?

LA POUPÉE.— Mlle Sahuc ? Elle dirige actuellement l’École normale des filles de Miliana.

X. — Très bien. Alors, il n’y a plus d’écoles indigènes pour les jeunes Kabyles ?

LA POUPÉE.— Si, il y en a trois, mais jugez un peu comme nous sommes délaissées; contre nos trois écoles de filles, il y en a 139 pour les garçons.

X. — C’est vraiment trop curieux. Qui a créé ces écoles ?

LA POUPÉE.— Un monsieur, Jules Ferry, considéré en Kabylie comme un dieu.

X. — J’entends. Il est bon pour l’art qu’il y ait peu d’écoles et que vous puissiez longtemps encore conserver ce costume si pittoresque, si digne, si pudique ; sachant coudre vous voudriez vous aussi imiter la mode qui vous conviendrait peu.

LA POUPÉE.— Non, mais la coulure nous serait d’une certaine ressource, ne fût-ce que pour faire ces jolies broderies où excellent les femmes arabes.

X. — Dites-moi : la femme kabyle est-elle plus indépendante que la femme arabe ?

LA POUPÉE.— Nenni. La puissance paternelle est absolue ; le père dit à sa fille : « J’ai décidé de te marier, nous avons fixé le prix », 200 francs à 1000 francs, selon la situation et la beauté de la personne. Ce qui fait dire chez nous, en riant, qu’un père mange sa fille quand il dépense ce prix après la noce. Une réunion de famille a lieu, un repas ; la fiancée n’a jamais vu son fiancé ; peut-être à la. fontaine, mais pourtant lorsque les femmes se rendent à la fontaine, il est défendu aux hommes de passer.

X. — Vous ne vous voilez pas le visage ?

LA POUPÉE.—Non, le voile ne nous convient pas, le Kabyle a horreur du mensonge, de tout ce qui dissimule.

X. — Etes-vous heureuses au foyer ?

LA POUPÉE.— Oui, si la femme mariée a des enfants ; mais si elle n’en a pas, si elle ne peut pas travailler, son mari souvent la renvoie.

X. — C’est affreux, cela !

LA POUPÉE. — Pourtant, on entoure les parents d’un très grand respect ; notre Coran dit cette belle pensée : « Un fils gagne le paradis aux pieds de sa mère ». Nous sommes hospitaliers entre nous et nous devons même traiter l’étranger comme un ami.

X. — Dites-moi. Retourneriez-vous avec plaisir dans votre patrie ?

LA POUPÉE, résignée. — Je suis très bien ici. Je fais aimer ma. Kabylie. On dit de moi : « Cette étrange poupée est charmante, elle a de la noblesse dans son attitude ». Je me grandis alors un peu, je regarde mes compagnes et je suis satisfaite.

…

Poupée kabyle (illustration page 220)

Musée de poupées.

1909.

Pages 218 à 221

05:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook

Facebook